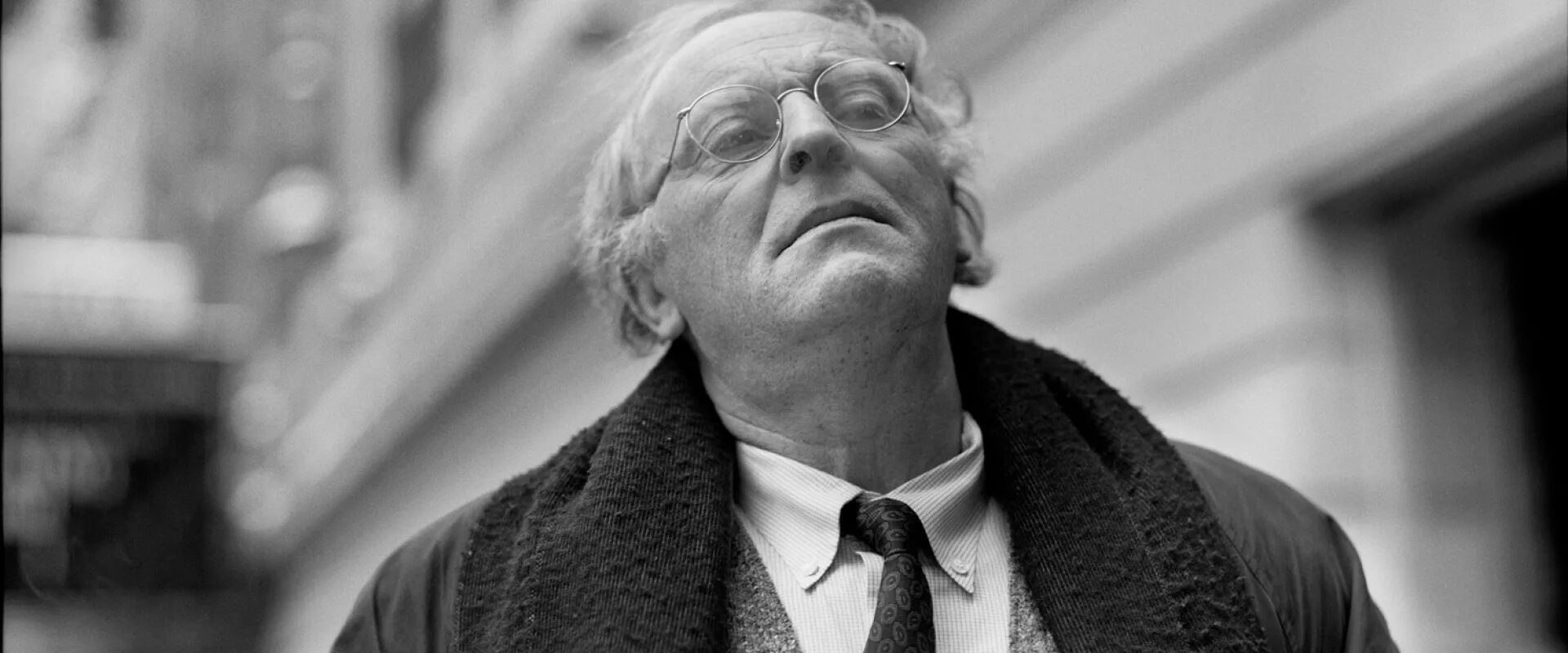

К 85-летию со дня рождения поэта, эссеиста, драматурга, переводчика, лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского.

В одном из стихотворений он назвал себя (лирического героя) «человеком второсортной эпохи». Эпитет умышленно вычеркнут, ибо что было, то было. Не нам судить, не на этих страницах.

Когда меня попросили написать об Иосифе Бродском, я, признаться, немного растерялась, потому что вопрос о том, есть ли место поэту, не имеющему прямого касательства к балетному искусству, на страницах балетного журнала, открытый — даже если это великий поэт. Возможно, самый великий поэт XX века. Возможно, не только XX. Но соблазн поговорить о Бродском оказался слишком велик — это одно из тех самых искушений, которым очень хочется (и, наверное, стоит) поддаться.

С точки зрения воздуха, человек — создание крайне бесполезное (если не сказать зловредное) — вдыхает кислород, выдыхает сложносочиненную газовую смесь. Когда-то на заре времен, настолько давно, что мы уже не можем с уверенностью утверждать, было ли так взаправду, осознав тщетность углекислого бытия, человек научился выдыхать слова. Что такое слово? Это обещание жизни. А «…слова «жизнь» и «поэт» по несомненной своей неясности почти синонимы» (И. Бродский «Дитя цивилизации»). И есть ли смысл спорить о том, что появилось на историческом горизонте раньше: человек или произнесенное им слово? Это как бродить в лабиринте, где привратником на входе стоит Иоанн, а на далеком выходе поджидает Чарльз, а ты уже забыл дорогу назад, но пока еще не отыскал путь вперед. Безусловно, как физическое тело, человек существовал и до того момента, как слово сделало его человеком. Подарило жизнь. Превратило в поэта. Здесь невозможно не согласиться с нашим сегодняшним юбиляром (с ним вообще сложно не соглашаться) в том, что «именно язык владеет поэтом, а не поэт языком». Язык — это наша память и наша культура, то, что остается, когда исчезает все остальное.

Но помимо слова было кое-что еще… Задолго до того, как на Востоке заблестели лучи рассвета первых цивилизаций, наши древние предки под куполом вечной ночи, озаряемой дрожащими сполохами Прометеева дара, передавали неофитам сакральную магию слов и сакральную магию танцу. То было единое священное знание, из которого позже возникнет великая ледяная песня Вяйнямейнена, заставляющая содрогаться горы, выплескивающая озера из берегов, и огненный танец Шивы Натараджи, как вечный символ начала и конца мира.

В своем поэтическом творчестве Иосиф Бродский периодически обращается к образу Шивы, например в стихотворении, названном по нижеприведенной первой строчке:

«Около океана, при свете свечи; вокруг

поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной.

Ввечеру у тела, точно у Шивы, рук,

дотянуться желающих до бесценной».

Или уже более конкретно поэт обращается к Шиве, почти танцующему в «20 сонетах к Марии Стюарт», своевольно прибавляя лишнюю пару рук к каноническому образу, увековеченному в чольской бронзе и эссе Родена:

«Любовь сильней разлуки, но разлука

длинней любви. Чем статнее гранит,

тем явственней отсутствие ланит

и прочего. Плюс запаха и звука.

Пусть ног тебе не вскидывать в зенит:

на то и камень (это ли не мука?),

но то, что страсть, как Шива шестирука,

бессильна — юбку, он не извинит».

Вообще, Бродский крайне мало, а точнее сказать, практически не использовал танцевальные образы в своих стихах. Путешествуя по сотням оставленных поэтом страниц (излишне говорить, насколько прекрасна и удивительна сама дорога, независимо от того, приведет ли она тебя к желаемому результату), приходится буквально выискивать отдельные стихи, строчки, слова... «Мексиканское танго», где суть, в общем-то не в танце, «Испанская танцовщица», где слышны ритмичный стук горячего сердца Андалузии и разливается музыка Бизе — Щедрина. И строчка за строчкой перед глазами невольно возникает портрет Кармен, той самой одной и неповторимой, которая обещала умереть вместе со своей создательницей, но продолжает жить в вечности:

«О, женский танец!

Рассказ светила

о том, что было,

чего не станет.

О — слепок боли

в груди и взрыва

в мозгу, доколе

сознанье живо.

В нем — скорбь пространства

о точке в оном,

себя напрасно

считавшем фоном.»

Трудно сказать, любил ли Иосиф Бродский танец… Очевидно, что уважал — как и любой вид искусства. Возможно, даже видел в нем нечто сродни лекарству… В конце концов, ведь у танца, как и у поэта, тоже есть язык, и это, наряду с общим первобытным предком объединяет их невидимыми, но очень прочными нитями. И стих, и танец в родстве с молитвой и несут в себе зерно мистического откровения — подобно строчкам стихиры или кружению суфия.

«Тогда, когда любовей с нами нет,

тогда, когда от холода горбат,

достань из чемодана пистолет,

достань и заложи его в ломбард.

Купи на эти деньги патефон

и где-нибудь на свете потанцуй…»

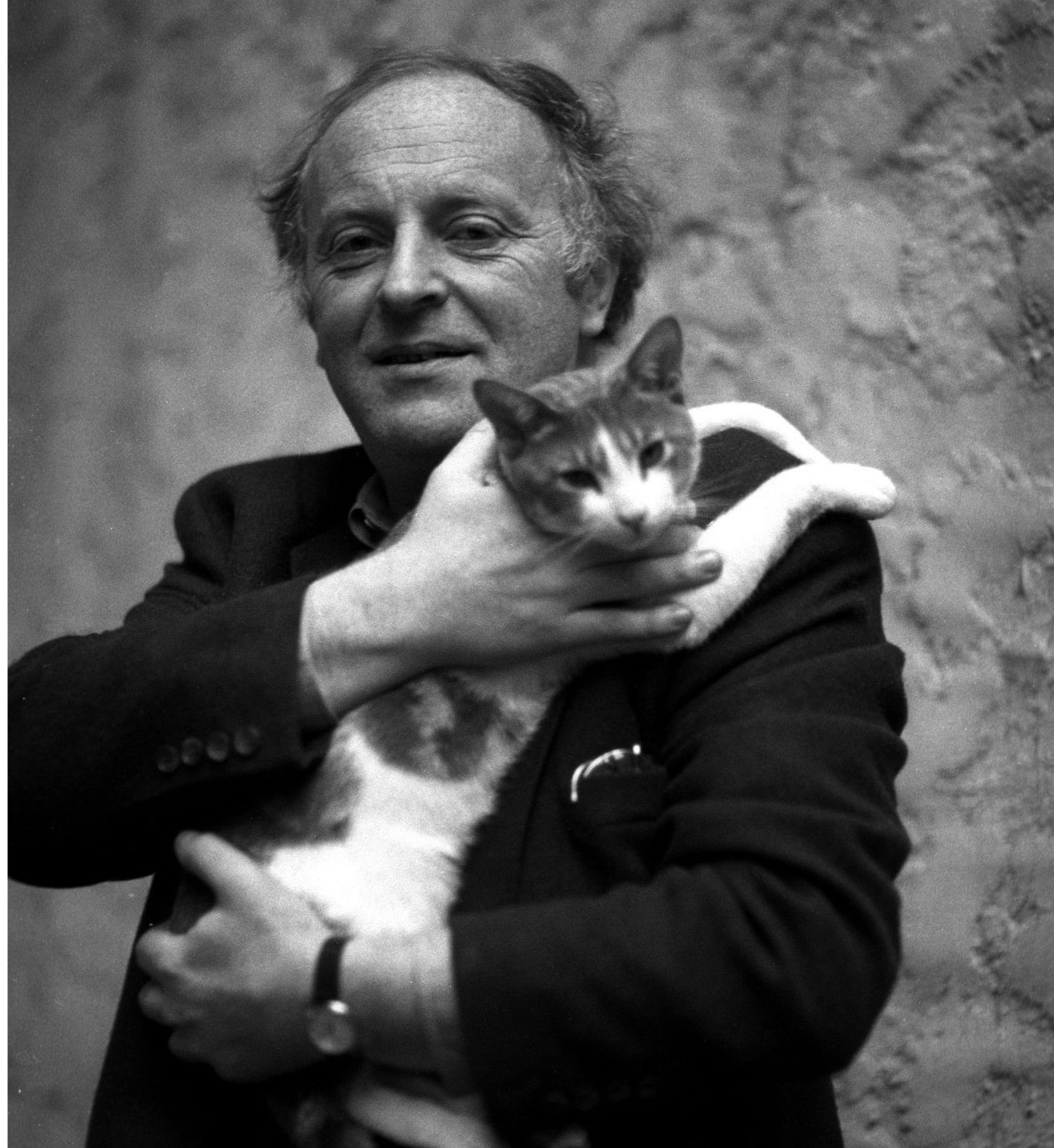

А вот балет, по словам Бродского, его «никогда особенно не интересовал. И до сих пор не интересует». Что, впрочем, отнюдь не помешало многолетней близкой дружбе с одним из самых знаменитых танцовщиков XX века, таким же эмигрантом-невозвращенцем, Михаилом Барышниковым. Оба из Ленинграда, но познакомились они в эмиграции и дружили на протяжении двадцати лет, до самой смерти поэта 28 января 1996 года. За день до этого Иосиф Бродский позвонил Барышникову, чтобы поздравить друга с днем рождения. Возможно, он был последним человеком, кто слышал в трубке такой узнаваемый, распевно и самобытно растягивающий слова, живой голос эпохи. Бродский называл Барышникова «Мышь», Барышников Бродского — кот Joseph или просто «Кот».

В 1987 году (в этом же году Иосиф Бродский получил Нобелевскую премию) они стали совладельцами ресторана «Самовар», или «Русский самовар» (Russian Samovar), открытого на Манхеттене еще одним товарищем по эмиграции Романом Капланом. Выпить рюмку ледяной водки под зернистую икорку и цыганскую песню в «Самовар» приходили не только представители интеллектуальной элиты и творческой интеллигенции, покинувшие СССР (а таких было немало), но и многочисленные мировые знаменитости: Лайза Минелли, Барбара Стрейзанд, Мишель Легран, Сьюзан Зонтаг…

«Забудем все. Забудем горечь.

Мы в «Самоваре». Ростропович».

Ресторан работает по сей день, и, при удачном стечении обстоятельств, у каждого из нас есть шанс (надежда) вживую послушать, как звучит пианино, когда-то принадлежащее Михаилу Барышникову, и зарезервировать любимый столик Иосифа Бродского.

В память об их удивительной дружбе, на наше счастье, остались не только воспоминания, но и творчество. Бродский посвятил Барышникову несколько стихотворений — изящно ироничное «Классический балет есть замок красоты» и остро пронзительное «Раньше мы поливали газон из лейки…».

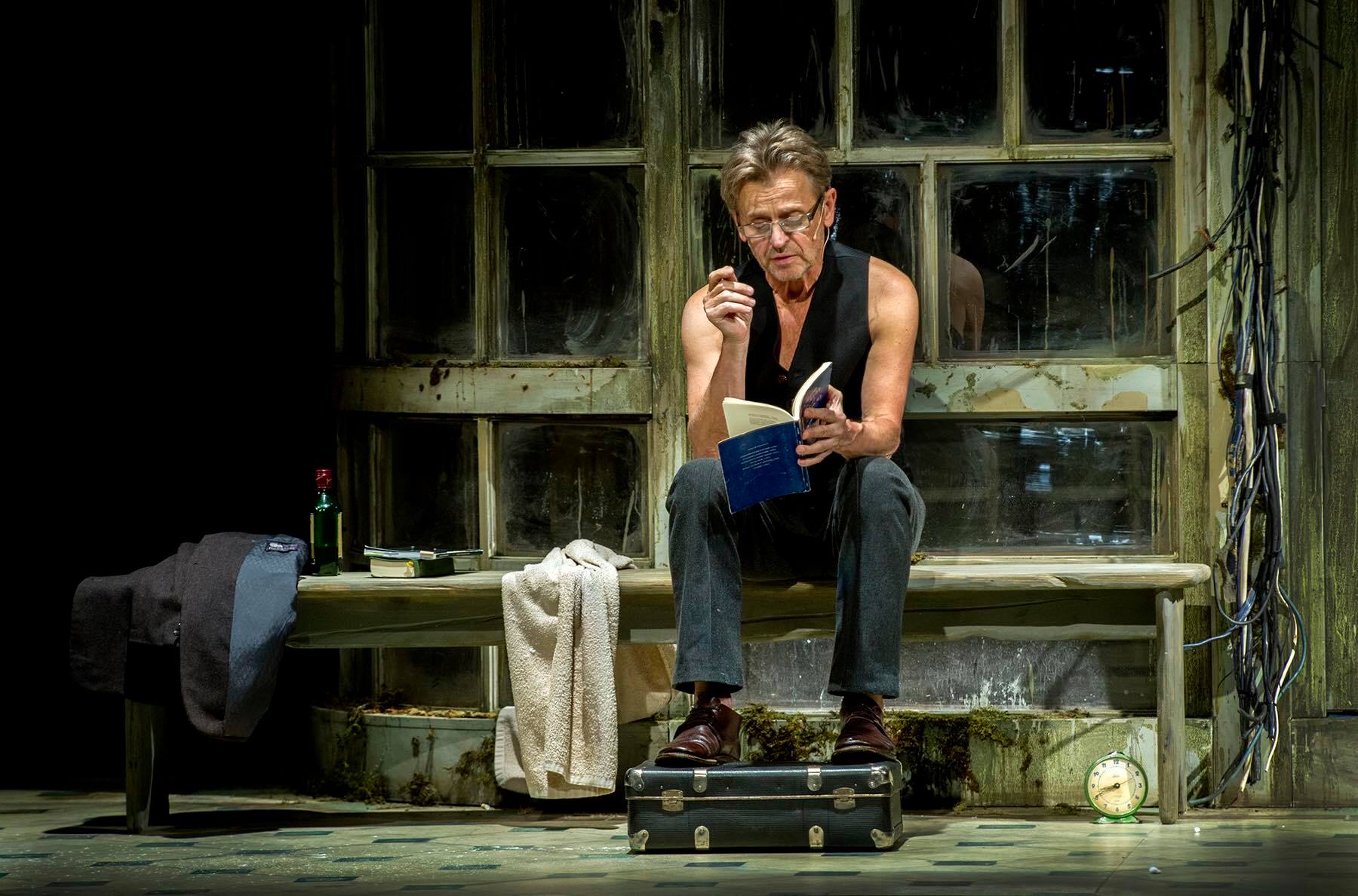

Барышников посвятил Бродскому целый спектакль, где он читает стихи поэта — читает в исключительной, самобытной, интимной манере, как лучший друг и как великий артист, сумевший спустя бесчисленные тысячелетия времен вновь объединить в одной точке мощнейшую первобытную магию движения и слова. Однажды в Венеции мне посчастливилось прикоснуться к мгновениям этого волшебства. Шел 2018 год, стоял жаркий и душный июль, укрыться от объятий которого (равно как и от бесчисленных туристических толп) удавалось лишь в цветущей тишине Лидо — на том самом пляже, где за век до этого Леон Бакст рисовал Вацлава Нижинского. В Caffe Florian (любимом кафе Бродского), где живет самый вкусный «Беллини», найти столик представлялось возможным лишь ближе к ночи. Добраться от крошечного уютного отеля, расположенного в двух шагах от мемориальной таблички Иосифа Бродского (неподалеку от бывшей Набережной Неисцелимых), где на завтрак с видом на канал Гвидекка приносят терпкий итальянский кофе и хрустящие круассаны, до изящного фасада театра «Ла Фениче», встречающего гостей четырьмя стройными колоннами коринфского ордера, по жаре и на каблуках — задача не из простых. Но в какое невероятное счастье превращаются все пройденные «испытания», когда в качестве приза ты получаешь возможность увидеть на сцене Барышникова и услышать слова Бродского, разлетающиеся по нескромному золотому убранству театрального зала. В любимом городе Поэта, куда он мог беспрепятственно возвращаться. В городе, ставшем ему вечным домом. Иосиф Бродский похоронен на одном из островов венецианского архипелага — так называемом Острове мертвых, или Сан-Микеле. Там же неподалеку обрели вечное пристанище два других великих русских эмигранта, обогативших мировую культуру и имеющих самое прямое касательство к искусству танца — Сергей Дягилев и Игорь Стравинский. Судьба — всегда игра, она сама расставляет фигуры на шахматной доске жизни. Главное, чтобы была перспектива.

Как-то в интервью Иосифу Сацу, сидя за тем самым столиком (который теперь может зарезервировать каждый посетитель) в ресторане «Русский самовар» и рассуждая о городе детства и юности, Бродский с легкой полуулыбкой сказал, что его петербургский «задник» — это улица Зодчего Росси. Да-да, та самая улица, где находилось Ленинградское хореографическое училище (ныне Академия им. Вагановой), которое оканчивал его лучший друг Михаил Барышников, и многие другие великолепные артисты, писавшие историю русского и мирового балета.

Увидеть вновь перспективу Зодчего Росси поэту больше не удалось — в родной город Иосиф Бродский так никогда и не вернулся, даже после развала изгнавшей его из дома державы. А еще он так никогда и не бросил курить. «Обезьяна взяла в руки камень и стала человеком. Человек взял в руки сигарету и стал поэтом», — частенько любил повторять он в непременно ироничной манере, извлекая очередную сигарету из пачки L&M. Тридцать-сорок лет назад никто и не помышлял о том, чтобы вырезать из контекста подобные картины. К счастью. Потому что, безусловно, «человек — это сумма его поступков», и в то же время это сумма бесконечного множества окружающих его деталей — мелких и не очень, которые создают образ, со временем превращающийся в легенду.

Но все же от вредных привычек лучше воздерживаться изначально. И всегда помнить — «то, что дозволено Юпитеру, не дозволено быку». Ибо…

Каждый пред Богом

наг.

Жалок,

наг

и убог.

В каждой музыке

Бах,

В каждом из нас

Бог.

Ибо вечность —

богам.

Бренность —

удел быков…

Богово станет

нам

Сумерками богов.

И надо небом

рискнуть,

И, может быть,

невпопад

Еще не раз нас

распнут

И скажут потом:

распад.

И мы

завоем

от ран.

Потом

взалкаем даров…

У каждого свой

храм.

И каждому свой

гроб.

Юродствуй,

воруй,

молись!

Будь одинок,

как перст!..

…Словно быкам —

хлыст,

вечен богам

крест.

Богом для Бродского всегда был язык. Начало начал. Язык лежит в основе всего: жизни, человека, искусства. И с этим вновь трудно не согласиться.

Автор: Екатерина Борновицкая