Продюсерская компания MuzArts представила в Москве новый вечер-конструктор «Планида». Зрителей ждала комбинация из двух уже существующих в репертуаре MuzArts работ — «Франчески да Римини» Юрия Посохова и «Нерва» Анны Щеклеиной — и премьерного «Русского характера» Павла Глухова. Тата Боева побывала на пресс-прогоне, где критикам показали только полуготовый «Русский характер», и рассказывает, как оживают картины прошлого.

По-хорошему, этот текст должен начинаться с описания странных обстоятельств показа «Планиды» — вернее, одной трети вечера, — куда продюсерская компания MuzArts решила пригласить прессу. На этом же следовало бы и закончить. Ведь ожидать «уважения к артистам» (по выражению руководителя MuzArts Юрия Баранова) на первой полной сборке спектакля с декорациями, светом и костюмами можно лишь в том случае, если сам проявляешь уважение к профессиональному сообществу и не ждешь, что полурепетицию опишут как полностью готовый, полноценный со всех точек зрения спектакль. Но «Планиду» показали прессе как показали — усеченной — и разговора обо всем вечере не будет. Впрочем, «Русский характер» Павла Глухова, к худу или к добру, и в одиночку дает достаточно поводов для размышлений.

Что такое русский характер? И в театре, и в жизни этот вопрос в последние годы возникает регулярно: настало время самоопределения. Одного ответа нет. Для кого-то русскость — неизбывная ностальгическая тоска, как в «Русском романсе» Дмитрия Волкострелова (Театр наций, 2014), для кого-то — повторение паттернов и любовь сквозь них, как в «Русских тупиках II» Настасьи Хрущевой и Максима Петрова (Мариинский театр, 2020), для кого-то — милосердие и принятие, как в «Коньке-горбунке» Максима Петрова, Юлианы Лайковой, Антона Морозова, Богдана Королька, Константина Бинкина и ко (Большой театр, 2025). Хореограф Павел Глухов тоже подошел к этому снаряду — и его вариант оказался настолько же всеобъемлющим и современным, насколько и невнятным, состоящим из слегка переигранных образов прошлого.

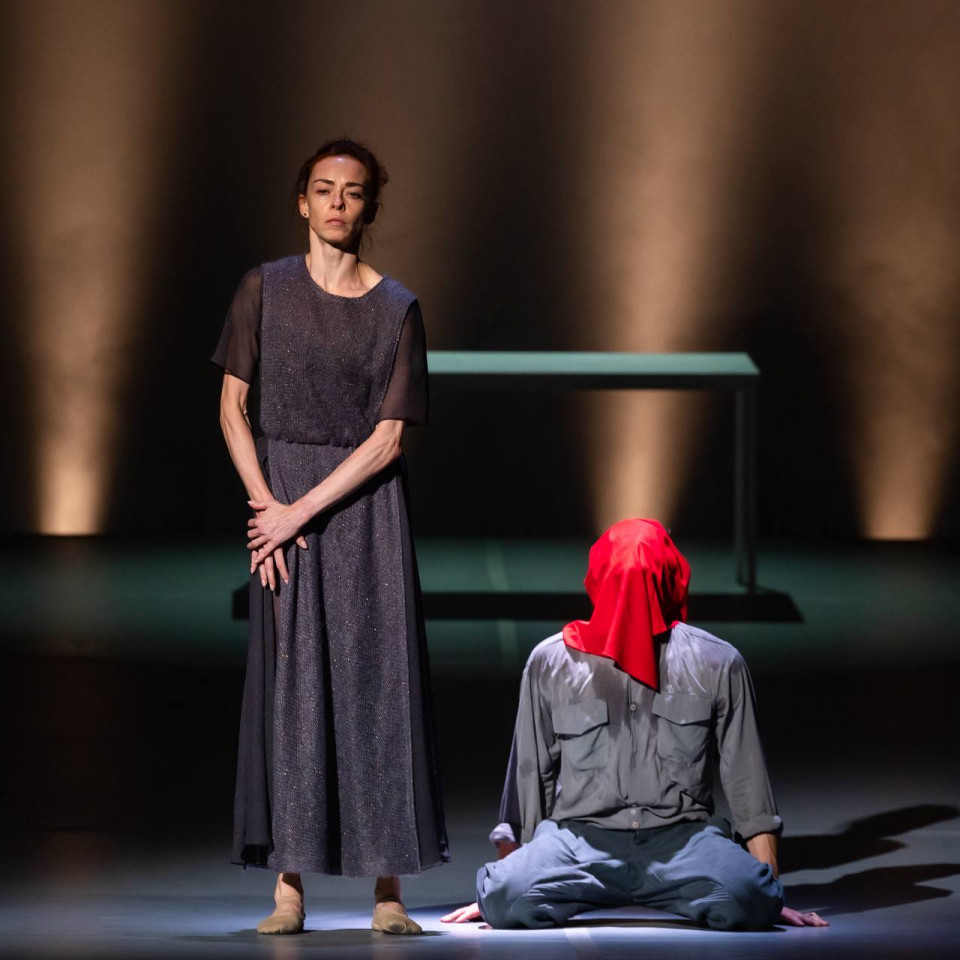

Сцена Малого театра — не крупная, но и не камерная. Две трети заняты по умолчанию — надо же где-то расположить хор и музыкантов. На оставшейся куцей букве «Т» пространства — короткий стол сзади, единственная поместившаяся декорация, и переменный состав танцовщиков на авансцене (есть в этом что-то от реальных русских (не)просторов: места достаточно, но его не задействовать, люди ютятся как умеют). Центр всех композиций — танкист Егор Дремов, персонаж Алексея Путинцева, артиста с мягкой героической внешностью и харизмой, способной оправдать что угодно. Это «обычный русский парень»: красивый, но не смазливый, ловкий, с болящей душой нараспашку, немного печальный, но в целом стойкий. Покорный, любящий сын, верный друг, нежный любовник. Надежная опора — характеристика, которая наиболее подробно обыграна хореографически в множественных поддержках. Вероятно, прямолинейный — на что намекают несколько избыточно использованные прорезающие движения напряженными, звеняще ровными руками. «Обычного русского парня» окружают близкие люди, сведенные к назывному функционалу: требовательный отец (Михаил Лобухин), жертвенная мать (Екатерина Крысанова), трепетная возлюбленная (Маргарита Шрайнер), надежные товарищи (Георгий Гусев и Иван Сорокин). История состоит из мелких эпизодов: семья, дружба, любовь, меланхолия, смерть, жизнь в памяти.

«Русский характер» основан на одноименном тексте Алексея Толстого из цикла «Рассказы Ивана Сударева» и во многом отражает настроение этого произведения: «Русский характер! Поди-ка опиши его…» Не опишешь, разве что наметишь, схватишь контур. Что Павел Глухов и сделал.

Его русский характер получился слепком с ближайшего образца — советского «славного парня». И артистически, и пластически персонажи постановки напоминают скульптурные образы времен развитого брутализма: цельные, высеченные из единого куска грубоватой, сохраняющей естественный рельеф породы, крайне условные. Ожившие и чуть поизящневшие монументы солдатам, матерям, женам. Хореографическое решение под стать: приветы из танцевального прошлого, самый узнаваемый из которых — уже упомянутые звеняще прямые руки, наследие Матса Эка. Тут важно даже не конкретное имя, к которому можно притянуть решение (мало ли хореографов использовали руки-стрелы), а выбор нарочито несовременной, исторической техники, наиболее близкой к танцу модерн. Не современный балет и не современный танец, а портретирование прошлого его же методами. Заполировано это стилизованными, но узнаваемо советскими по духу костюмами авторства Светланы Тегин: гимнастерки и галифе на Путинцеве, Гусеве, Сорокине, наивное голубенькое платье на Маргарите Шрайнер, серое мешкообразное одеяние на Екатерине Крысановой. Общий квазисоветский визуальный стиль делает «Русский характер» похожим на неснятый фильм 1970-х годов, когда борьба и страдание уже очеловечились, но еще сохраняли черты соцреализма. Настоящее воспоминание о прошлом, как-то возникшее в 2025 году, — и главный, вероятно, вопрос: как и зачем?

Как и в советском искусстве, живость «Характеру» во многом придают артисты — люди, которые сами по себе больше, чем придуманные для них образы. Алексей Путинцев, один из главных героических танцовщиков Москвы, убедительно играет тихую меланхолию, внутреннюю сосредоточенность и легкий, чуть заметный надлом, и превращает пластический рисунок, который мог бы смотреться на другом артисте лапидарно, в движение души. Грандиозна обычно игривая и темпераментная Екатерина Крысанова в партии матери — особенно в моменты трагической неподвижности, когда ее тело сковано, а лицо превращается в скорбную каменную маску, страшную, безжизненную и опустошенную. Этим же артистам достались одни из самых продуманных сцен: так, даже в прогонном не полностью совершенном исполнении идея Глухова поставить поддержку, в которой Крысанова-мать дает Путинцеву-сыну опереться на себя, перенести явно неравный вес на свое миниатюрное тело, чуть дрогнуть, но все же оказаться опорой, вытянуть на себе близкого, раскрывает на мгновение, что все же есть тот самый «русский характер»: жертвенная стойкость и готовность подставить плечо, даже если оно по всей логике сломается от нагрузки.

Фото: © MuzArts