В самом конце войны, когда страна жила ожиданием скорой победы и обновления жизни, начался творческий путь Раисы Стручковой. Жизнеутверждающий пафос тех лет окрасил и творчество балерины, ставшее гимном добру и силе духа.

Когда юная выпускница Московского хореографического училища появилась в труппе Большого театра, ее стали называть «маленькой Улановой». Они действительно были похожи внешне, даже рост совпадал — 164 см. Грациозная, женственная балерина с нежным личиком, казалось, была создана для лирических героинь. В ее репертуаре появились Жизель, Джульетта, Сильфида в «Шопениане». Однако, обладая яркой актерской индивидуальностью, Стручкова сумела создать свои образы, ни в чем не копируя улановских героинь. Балерина буквально боролась за свое видение роли, порой вызывая непонимание и даже осуждение. Известен факт, что хореограф Леонид Лавровский не сразу принял ее Джульетту. Но английский зритель назвал героиню Стручковой «абсолютной Джульеттой». «Она великая балерина в своем праве», — писала английская пресса об очередных гастролях Большого театра в Лондоне.

Столь же неповторима была она и в своей любимой партии Жизели, которую станцевала на сцене Большого рекордные 85 раз. Очень быстро искусственные рамки амплуа лирической балерины распались — Стручкова оказалась блистательной Китри, которую, по мнению Асафа Мессерера, она танцевала «по-настоящему экспрессивно, в то время как многие лишь хотят экспрессивности».

Событием стала Золушка в балете Сергея Прокофьева. История Золушки — одной из лучших ее партий — была во многом и ее историей. Девочка из простой рабочей семьи, при поддержке мудрой Феи, вступила в прекрасный дворец искусства — Большой театр — и заворожила всех своим танцем. Уже на просмотре молодая балерина получила овацию от коллег, пораженных силой ее искренности. «Она была очень органична в этом балете, — вспоминал хореограф спектакля Ростислав Захаров. — Ее танец хрустальной чистоты, малинового звона соединялся с замечательным актерским даром. Она сумела создать праздник на сцене».

Еще одной яркой работой артистки стала Аврора в «Спящей красавице». Техническое совершенство, душевная теплота, изящество, женственность соединились в трактовке Стручковой, которая почти сразу стала эталонной.

Актерскому дарованию артистки оказалась близка комедийная стихия. Она чувствовала юмор и умела донести его до зрителя. В ее послужном списке были и очаровательная шалунья Китри, и озорная Вакханка из «Вальпургиевой ночи», и «роскошная субретка» Мирандолина. Новым взглядом на тему явилась Фрейлина в прокофьевском «Подпоручике Киже». Молодой хореограф Ольга Тарасова недаром выбрала Стручкову из сонма блестящих талантов Большого тех лет. Яркая театральность ее актерского дарования повлияла на трактовку образа: вместо эпизодической роли у Юрия Тынянова — тенью пробегающей прелестной Фрейлины — Тарасова поставила ее в центр повествования. Из гротеска и иронии музыки Прокофьева балерина черпала краски для этого сатирического образа, подчеркивая абсурдность происходящего на сцене.

Лучезарные героини Стручковой излучали энергию и оптимизм. «Впервые смотришь не только на ноги балерины, но и на ее глаза», — писали английские газеты.

Балерина отличалась редкой музыкальностью. Абсолютный слух своей ученицы неоднократно упоминала Елизавета Гердт. Когда Стручкова танцевала, казалось, музыка пронизывала каждую клеточку ее тела и естественным образом преобразовывалась в движение. Работу над любой партией она начинала с внимательного постижения замысла композитора. Балерина прекрасно пела: могла точно воспроизвести самую сложную мелодию того же Прокофьева, что не всегда было под силу профессиональным певцам. В жизни она прекрасно исполняла песни и романсы. Ее музыкальность часто вызывала овацию оркестра.

Отечественная и зарубежная критика восхищалась академичной техникой Раисы Стручковой, легкостью и гармонией ее танца. Красивые выразительные руки, сильная выработанная стопа, законченность каждой позы, динамичный полетный прыжок — все это было отточено в классе под руководством любимого педагога Елизаветы Павловны Гердт, у которой Раечка начала заниматься с девяти лет и оставалась верна ей всю жизнь. Она стала для Елизаветы Павловны настоящей балетной дочерью; ей — внимательной и послушной — Гердт передавала секреты петербургского академизма, кои сама получила из рук отца. Теплые отношения ученицы и учителя отнюдь не подразумевали поблажек — к Стручковой Гердт была особенно требовательна. И как правило, высказывала претензии к исполнению в письмах, которые они писали друг другу на протяжении всей жизни, — столь велика была духовная связь учителя и ученицы. По воспоминаниям Раисы Степановны, лишь однажды Гердт написала ей: «Стручок, своей Джульеттой ты меня убедила полностью. Слышишь? Полностью!»

Таким же требовательным и бескомпромиссным педагогом стала впоследствии и сама Стручкова. С 1968 года она, танцуя полный репертуар в Большом театре, начала преподавать классический танец в ГИТИСе. Через десять лет стала педагогом-репетитором в Большом театре. «Я, начав преподавать, привношу свой опыт актрисы, свои наблюдения… Раскрыть в танце духовный мир человека, передать всю его сложность и глубину», — так сформулировала свою задачу педагога Раиса Степановна.

Первой ученицей Стручковой стала молодая Ирина Пяткина, затем были Марина Леонова, Алла Михальченко, Татьяна Голикова, Нина Ананиашвили, Марианна Рыжкина, Анастасия Яценко, Анастасия Горячева. Все они обладали яркой творческой индивидуальностью, но насколько разными были эти балерины на сцене! И в этом — заслуга Стручковой. «Выявить актерскую индивидуальность всегда было моей основной задачей», — писала она.

Особой страницей в ее педагогической практике стала работа с таким зрелым мастером, как Екатерина Максимова. В 1986 году в Большом театре ставился балет «Анюта». Постановщик спектакля Владимир Васильев попросил Стручкову поработать с Максимовой над заглавной партией с целью «найти для образа новые краски, дать толчок фантазии артиста». Не без волнения, по ее собственному признанию, Раиса Степановна приступила к работе со всемирно известной балериной. Но Максимова была предельно собрана и послушна, и, кроме того, обеих объединяла школа Гердт. Они понимали друг друга с полуслова. «Катя — блистательная артистка, и репетировать с ней было счастьем. Отношения наши стали очень теплыми», — вспоминала Раиса Степановна. Их сотрудничество продолжалось десять лет, было отрепетировано немало партий, среди которых были Жизель и Золушка. Выражая благодарность своему педагогу, Екатерина Максимова признавалась, что без Стручковой ее карьера закончилась бы как минимум на десять лет раньше.

Для журнала «Балет» имя Раисы Стручковой особо дорого (первые десять лет журнал назывался «Советский балет». — Прим. ред.). Она стояла у истоков этого издания и была его первым главным редактором почти пятнадцать лет. Создавая журнал «с нуля», она вместе с коллегами по редакции продумывала его внешний облик и содержание, привлекая лучших балетоведов страны и мира. С легкой руки Стручковой журнал «Балет» стал ведущим профессиональным изданием страны, приобрел авторитет во всем мире.

Окидывая взором жизнь Раисы Стручковой, изумляешься ее созидательной энергии. Сколько выдающихся образов, созданных на сцене, сколько выпестованных талантливых учениц, сколько красивых и интересных номеров журнала «Балет»! И за всем этим стояла хрупкая, но невероятно сильная и целеустремленная женщина, вся жизнь которой была отдана любимому искусству и людям, — Раиса Степановна Стручкова.

Память о Раисе Стручковой бережно хранят ее коллеги и ученики. Они поделились своими воспоминаниями.

Анастасия Горячева

Ведущая солистка, балетмейстер-репетитор Большого театра. Заслуженная артистка России

Мое становление в профессии связано с именем Раисы Степановны Стручковой — моего первого и любимого театрального педагога. Не будет преувеличением сказать, что многим, если не всем, я обязана ей. Но понимание этого пришло гораздо позже, когда моего педагога уже не было со мною рядом. Тогда, в силу своей юности, я не понимала, кто передает мне свои знания, делясь любовью и частью души. Конечно же, я осознавала, что все, что она показывает, нельзя пропустить мимо! Нужно взять, запомнить, впитать, пытаться повторить. И я пыталась, в меру своих способностей.

То, как я попала к Раисе Степановне, можно назвать провидением. Меня заметила на кордебалетной репетиции Нина Ананиашвили — ученица Стручковой с момента своего выпуска из школы — и буквально за руку привела меня на просмотр к своему педагогу. Танцуя на просмотре, я видела, как Раиса Степановна улыбалась. Вероятно, я понравилась, потому что она стала работать со мной.

Позже, когда я танцевала спектакли, Стручкова всегда наблюдала за мной из ложи и всегда была в образе моих героинь, танцевала вместе со мной. Она была очень музыкальной и невероятно артистичной. Всегда повторяла, что главное — это артистизм и наполненность образа. Техника важна, но основная задача — создание образа.

Почти все мои партии были сделаны вместе с Раисой Степановной. Начали мы с Редисочки в «Чиполлино», затем были Мари в «Щелкунчике», Аврора, Сильфида, Лиза в «Тщетной предосторожности», Жизель. В репетиционном зале проходили удивительные часы работы. Эту работу можно сравнить с великим подарком судьбы.

Раиса Степановна много рассказывала, показывала. Это был такой поток энергии, эмоционального накала, красоты движения. Никогда больше я не испытывала таких ощущений! Стручкова по-настоящему была предана балету. Она очень любила Большой театр, своих учениц. И мне посчастливилось стать одной из них.

Она была для нас настоящей театральной мамой, переживающей за своих детей. И это не пустые слова. Сегодня, будучи педагогом, я постоянно вспоминаю Раису Степановну и стараюсь как можно точнее передать своим ученицам то, что получила от моего любимого педагога.

Елена Рябинкина

Прима-балерина Большого театра, педагог. Заслуженная артистка РСФСР

Когда меня приняли в труппу Большого театра, Раиса Степановна уже была ведущей балериной. Мы обе занимались в классе у Елизаветы Павловны Гердт, и пример того, как Стручкова относилась к профессии, был у меня перед глазами. Она была внимательна к замечаниям педагога, дисциплинирована, всегда оставалась до конца урока. Никогда не видела, чтобы Стручкова спорила с Гердт. Она доверяла ей больше, чем себе. Заниматься у Гердт было честью, но и огромной ответственностью — Елизавета Павловна была выдающимся педагогом, выпустившим целую плеяду замечательных балерин: Плисецкую, Стручкову, Максимову. Всех ее учениц отличали безукоризненно поставленные, красивые руки, и это неудивительно — ведь отцом Елизаветы Павловны был любимец Мариуса Петипа, премьер Мариинского театра Павел Гердт, который славился сценическим жестом. И вот эти секреты петербургского стиля она передавала нам. Между Гердт и Стручковой были дружеские отношения. Раиса Степановна часто бывала в гостях у Елизаветы Павловны. Я тоже иногда бывала в этой красивой квартире, где все дышало историей. Елизавета Павловна рассказывала много интересного о дореволюционном балете, а мы, затаив дыхание, слушали.

У Раисы Степановны были очень красивые руки. А еще она была очень музыкальна. Например, когда она танцевала вариацию Китри в pas de deux из «Дон Кихота», буквально рассыпая под звуки арфы точные и быстрые pas couru, ей аплодировал оркестр.

По своим данным Раиса Степановна соответствовала балетным идеалам тех лет. Изящная, пропорциональная. Роста такого же, как и Уланова, — 1 м 64 см. Все это давало большое преимущество — она была очень легкой в поддержках. Мне вспоминаются ее Вакханка из «Вальпургиевой ночи» или солистка в «Вальсе» Морица Мошковского. Стручкова без видимых усилий исполняла трюки любой сложности. «Вальс» они с Александром Лапаури всегда бисировали — публика была в восторге.

Я видела Стручкову во многих спектаклях. Она была совершенно незабываемой Золушкой. Мы вместе снимались в фильме-балете «Хрустальный башмачок» режиссера Александра Роу, где Раиса Степановна исполняла роль Золушки, а я — Феи Лета. Тогда балет снимали одной камерой, которая ехала за танцовщицей. Было нелегко, но мы мужественно все преодолевали. Раиса Степановна была очаровательной Золушкой. До сих пор у меня перед глазами ее выход на балу во втором акте — это была настоящая магия театра! Я видела многих выдающихся исполнительниц этой партии: и Галину Уланову, и Ольгу Лепешинскую, и Марину Семенову, но Золушка Раисы Стручковой запомнилась больше всех.

Вместе мы неоднократно выходили на сцену в балете Бориса Асафьева «Бахчисарайский фонтан». Раиса Степановна была Марией, я — Заремой. Ей очень шли пушкинские образы. Наверное, она чувствовала их душу. Она была великолепной Марией, а еще искренней, пронзительно трогательной Парашей в «Медном всаднике».

Стручкова, несмотря на свою академичность, была открыта к новым постановкам. Впервые мы встретились на сцене в балете Леонида Лавровского «Страницы жизни». Она исполняла главную партию Тамары, я — вальс. Благодаря своей музыкальности Раиса Степановна тонко чувствовала современную хореографию. Одной из лучших ее партий стала Фрейлина в балете «Подпоручик Киже» в постановке Ольги Тарасовой. Ее героиня была изящна, обаятельна, точна в своих движениях. Но образ Фрейлины построен на юморе, иронии и даже сарказме — и Стручкова блестяще все это передавала.

У Стручковой-балерины был потрясающий актерский масштаб. И то, что ее индивидуальность раскрылась столь широко, — абсолютная заслуга Елизаветы Павловны Гердт.

Ольга Тарасова

Балетмейстер, педагог, профессор ГИТИСа

Наше сотрудничество с Раисой Степановной Стручковой началось следующим образом: Леонид Михайлович Лавровский предложил мне и Александру Лапаури — двум выпускникам ГИТИСа, начинающим карьеру балетмейстеров, — поставить на сцене Большого театра балет Германа Жуковского «Лесная песня» по мотивам драмы Леси Украинки. На главную роль Мавки мы пригласили Стручкову. На ее индивидуальности и строился этот образ. Работа эта была очень интересной — Раиса Степановна была живой, тонкой актрисой. Талантливый исполнитель может очень многое предложить хореографу. Такое сотрудничество ценно и редко. И Стручкова активно работала с нами над партией, предлагала какие-то режиссерские ходы, актерские детали. В нашем случае хореограф и исполнитель составляли одно целое. Кроме того, нам было на руку, что она была супругой Саши Лапаури и могла репетировать в любое время с полной самоотдачей.

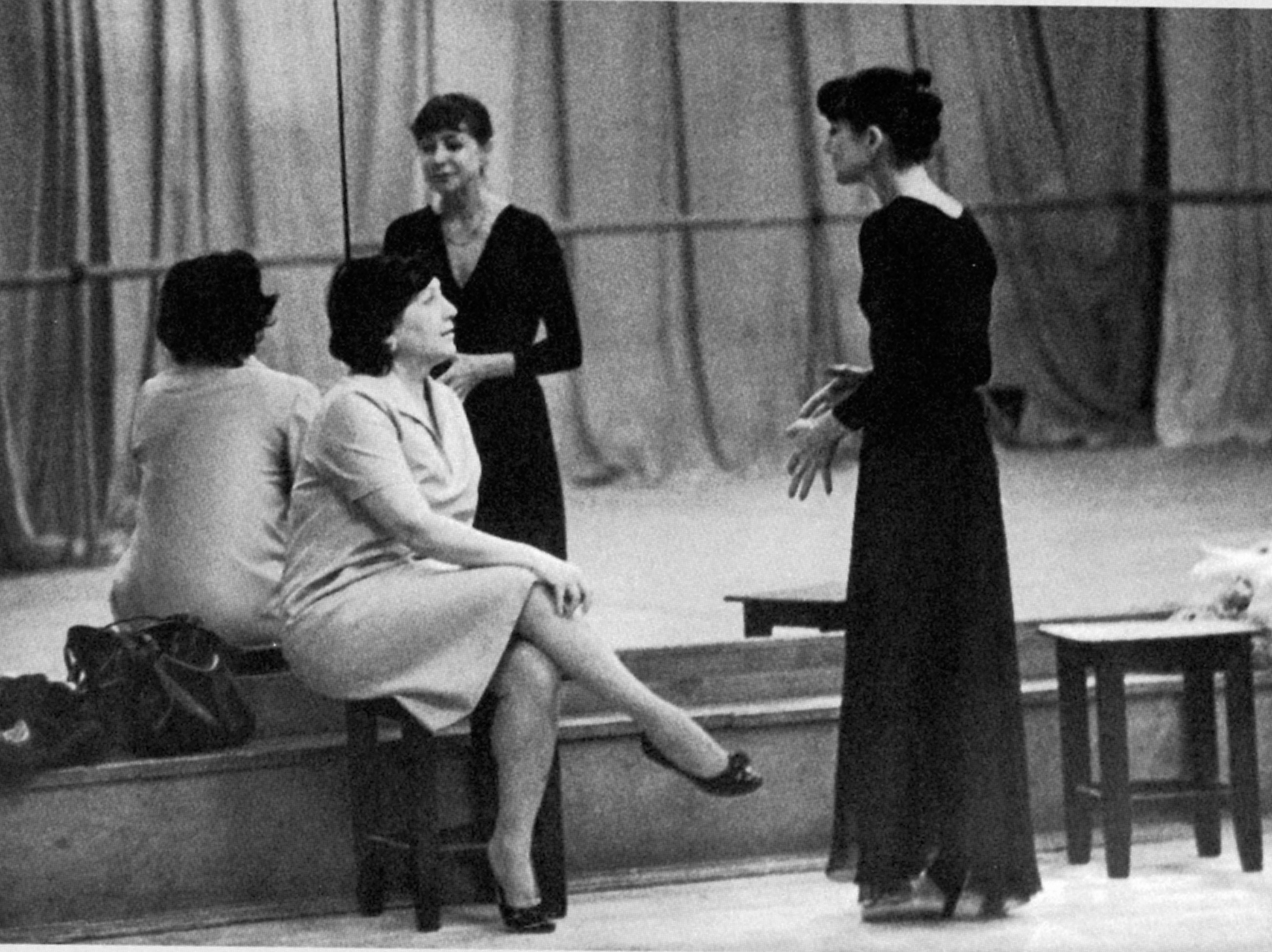

Когда в 1963 году мы нашли новую тему для постановки («Подпоручика Киже» Тынянова — Прокофьева), то уже не сомневались, кому поручить главную женскую партию. Помимо своих хореографических возможностей, Стручкова была необыкновенно органична и ярка как актриса. Ее ироничная Фрейлина идеально соответствовала сарказму прокофьевской интонации. Предельная музыкальность Раисы Степановны была очень важна для работы со сложной музыкой Прокофьева. Если она чего-то не понимала, то бежала к концертмейстеру и буквально «вгрызалась» в ноты. Из всех балерин театра именно она идеально подходила на эту партию.

«Подпоручик Киже» имел огромный успех в Лондоне. Англичане принимали каждую мизансцену восторженно. Они, как никто, способны оценить юмор. Огромный успех выпал на долю Фрейлины — Стручковой. По окончании гастролей на сцену вышел министр культуры Великобритании и, благодаря наших артистов, сказал: «Мы никогда не забудем «Ромео и Джульетту» и «Подпоручика Киже»!

Говоря о Стручковой, нельзя не вспомнить ее Золушку. Эта партия была ей близка как никому другому. Она была из очень простой семьи и, придя в театр, благодаря своему трудолюбию и преданности балету, стала настоящей принцессой танца. Коллеги устроили ей овацию после дебюта в «Золушке». Это было истинное признание.

Нам довелось работать с Раисой Степановной над телеверсией спектакля «Я имя твое пишу» по произведениям Поля Элюара. Балет снимался по ночам на телестудии в трудных условиях. Раиса Степановна приезжала после трудового дня и всю ночь работала. Мне кажется, это можно назвать героическим отношением к профессии.

Раиса Степановна долгое время вела в моем родном ГИТИСе методику преподавания классического танца. Она была требовательным педагогом, всегда и во всем очень взыскательна.

В жизни Стручкова была гостеприимной и хлебосольной хозяйкой. Мы всю жизнь были в дружеских отношениях. У нее в гостях можно было встретить интереснейших людей: Генриха Нейгауза с супругой, композитора Бориса Асафьева, авиаконструктора Туполева, чету Андрониковых. Такое общение обогащает. А как она пела! Помню, в 1959 году мы с Большим театром летели с гастролей в Китае через Иркутск. Там стоял туман, и мы сидели в аэропорту. Гастроли были долгими, утомительными, всем хотелось поскорее вернуться домой, а тут туман… Люди приуныли. И вдруг Рая говорит: «Давайте, я вам спою!» И начала петь как соловей! Все ожили, глаза засияли. Все-таки она была необыкновенным человеком. Всю себя отдавала людям!

Текст: Анна Ельцова