Перед объективами Аведона, Пенна и Битона Майя Плисецкая существовала не как модель, а как явление — женщина, для которой каждый кадр был продолжением сцены.

Алиса Асланова разобрала по полочкам знаковые фэшн-съемки балерины, чтобы понять, как эти встречи превратили портрет в признание, а мгновение — в символ.

В XX веке авторская фотография превратилась в язык искусства: она возникла как самостоятельная форма выражения, а сам процесс фотографирования стал личным высказыванием художника. Ролан Барт в эссе Camera lucida — одном из первых фундаментальных исследований природы фотографии, — рассуждая о живописности фотографии, приводит интересное сравнение: «Фотография соприкасается с искусством не посредством живописи, а посредством театра»¹. Это направление мысли особенно точно отражает суть этой статьи, позволяя рассмотреть, как культовым фотографам удалось феноменально раскрыть гениальный артистический дар Майи Плисецкой перед камерой и какой след балерина оставила в фэшн-фотографии.

Ричард Аведон, Ирвин Пенн и Сесил Битон — фотографы, которые открыли для нас другую Майю: с их снимков на нас смотрит масштабная личность, смеется истинная дива, испепеляет глазами драматическая актриса и пленяет ослепительная модель.

Майя Плисецкая предстала перед объективами Ирвина Пенна и Ричарда Аведона в 33 года. Фотосессии были организованы во время триумфальных гастролей Большого театра в США. Плисецкая понимала значимость этих съемок для своей международной карьеры и их влияние на имидж: «Внешняя оболочка лепит образ. По ней мы строим свое восприятие личности»², — говорила она. Именно Плисецкая стала первой советской балериной, появившейся на страницах Vogue.

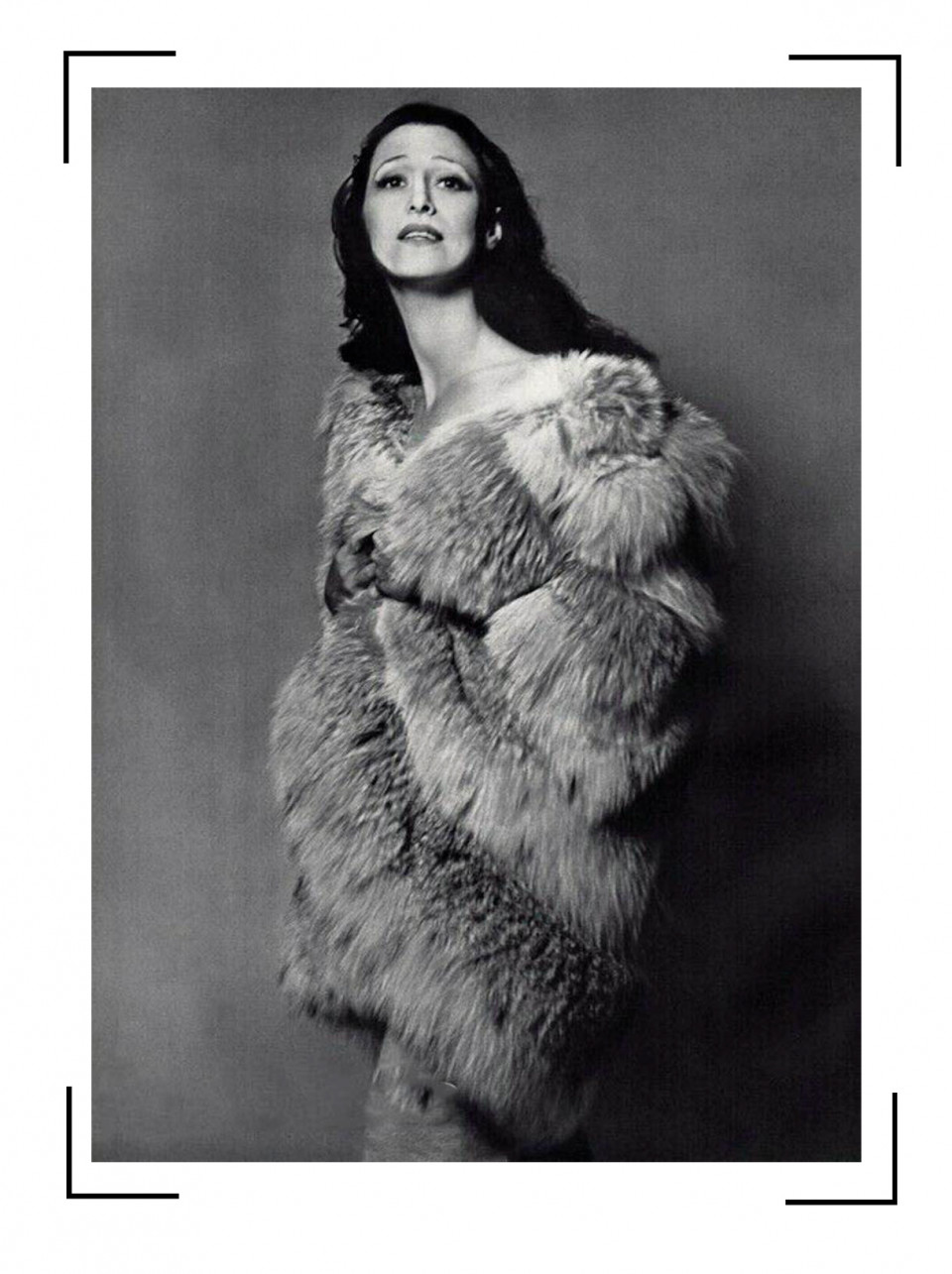

В 2011 году по просьбе российского Vogue Майя Михайловна поделилась воспоминаниями о сотворчестве с Ричардом Аведоном: «Впервые в Америку с Большим театром меня выпустил Хрущев в 1959 году. Не знаю, может, Ричард Аведон видел меня на сцене тогда, может, позже, а может, и вовсе не видел. Во всяком случае, в 1966-м, в мой третий приезд в Нью-Йорк, он попросил меня позировать»³. Однако небольшое исследование архивов Vogue и Harper’s Bazaar показало, что они встретились еще во время первого визита балерины в США; тогда съемка была коммерческой, по заказу мехового бренда Emeric Partos. Вероятно, именно после этой работы Аведон назвал Плисецкую «настоящей русской царицей» — в том числе за ее умение носить мех. Не каждая женщина умеет роскошно подать мех, но Майя Михайловна делала это поистине по-царски.

Так, первое появление Плисецкой в американском фэшн-издании состоялось благодаря кадру с той самой съемки, и это был не Vogue, а сентябрьский выпуск Harper’s Bazaar. Фотография получилась мягкой, манкой — Аведон всегда держал чувственность в узде элегантности: взгляд зрителя фокусируется на необыкновенно красивом лице балерины, плавно скользит по бесконечной шее и обнаженным плечам вниз и опускается окончательно на шикарный мех из «русской рыси»⁴. А на соседней странице — эссе писателя Трумена Капоте, на тот момент уже автора повести «Завтрак у Тиффани».

Фрагмент из этого эссе:

«До настоящего времени Майя Плисецкая никогда не танцевала за пределами Советского Союза; куда бы ни отправлялся Большой театр — в Италию, Бельгию или Англию, — маленькая Майя не выезжала, и это обстоятельство оставалось загадкой для многих: ведь она была самой лучшей танцовщицей России, официально второй по рангу в Большом театре, но считающаяся, это уж точно, молодым авторитетом внутри своей страны, равной негласной королеве, священной Улановой, по меньшей мере потому, что Плисецкая, которой сейчас тридцать пять лет (Капоте ошибся, на тот момент Плисецкой было 33 года. — Прим. автора), находится в зените своего мастерства, в то время как Уланова, пусть и отбрасывающая прекрасный свет, замирает под луной своего», — так поэтично о Плисецкой писал Капоте⁵.

Через месяц тот же материал вошел в эпохальный альбом Observations («Наблюдения»)⁶. Помимо многочисленных эссе Капоте о влиятельных личностях того времени, в нем были опубликованы фотографии Ричарда Аведона, а за новаторский дизайн макета книги отвечал легендарный Алексей Бродович.

К культовым съемкам с Аведоном мы еще вернемся, а пока — о первом появлении Плисецкой в Vogue. В ноябре того же 1959 года в рубрике «Люди говорят о…» (People are talking about…) были опубликованы два кадра Ирвина Пенна и кажущийся поверхностным (для первого появления такой личности в журнале) короткий рассказ о том, как проходил процесс подготовки к съемке. Если сложить все вместе — итоговое количество кадров, несвойственный Vogue (даже для того времени) театральный макияж, простоту снимков и информацию из текста, — создается впечатление, что времени было в обрез: «<…> Пожалуй, ни одна танцовщица не имеет большего контроля над своими руками, которые она использует с гибкостью индийской баядерки. А вот над чем она не властна, так это над волосами, длиной до плеч. Буквально слетев со сцены после неистового исполнения скучной «Вальпургиевой ночи», она пришла в студию для фотосессии, ее голова была слегка растрепана. Она беспомощно сидела перед зеркалом, лицо выражало полное разочарование. В этот момент редактор Vogue предложил ей поправить прическу и привести спутанные волосы в порядок. После того как волосы были расчесаны и убраны в тугой шиньон, Майя Плисецкая благодарно улыбнулась и, встав перед камерой, произнесла: «Okaychik», — повествует Vogue⁷.

Для этого материала Пенн создал знаменитую фотографию в оранжевом хитоне с цветами из той самой «Вальпургиевой ночи», упомянутой в статье: белоснежный фон, ничто не отвлекает от балерины, застывшей в позе attitude с широкой улыбкой на лице. Снимок пронизан ощущением полета — мгновение, и Плисецкая взлетит. Спустя много лет, в 2011 году, этот кадр станет обложкой специального выпуска Vogue Россия, посвященного танцу.

Третьим культовым фотографом в жизни Плисецкой стал сэр Сесил Битон. Съемки (вновь для Vogue) проходили в Париже в начале 1964 года, когда балерина приехала танцевать «Лебединое озеро» в Парижскую оперу. Некоторые оценивают получившиеся фотографии как неудачные, и даже ходили слухи, что результат не понравился самой Плисецкой (насколько это утверждение правдиво, судить сегодня сложно). Претензия заключалась в том, что Битон пытался слепить из нее Анну Павлову, в то время как ее индивидуальность в эти рамки не укладывалась. Вообще, фиаско от этой встречи было неожиданным. На момент встречи Битон был признанным и крайне успешным фотографом и театральным деятелем: он уже получил два «Оскара» за лучший дизайн костюмов («Жижи», 1958; «Моя прекрасная леди», 1964) и за лучшую работу художника-постановщика («Моя прекрасная леди», 1964). И что самое важное для тандема «танцовщик — фотограф»: в его портфолио было огромное количество съемок с артистами балета.

Битона всегда тянуло к театру, и он искренне любил людей театра. Еще в 1920-е годы он познакомился со своим кумиром Сергеем Дягилевым и даже показал ему свои студенческие театральные эскизы. Чуть позже он сдружился с балериной Лидией Лопуховой (Лопоковой), которая открыла ему двери в балетную труппу «Русских сезонов». Алисия Маркова, Серж Лифарь, Валентина Кашуба, Фредерик Аштон, Александра Данилова, Кира Нижинская, Татьяна Рябушинская, Леонид Мясин — все они позировали Битону. Позже в его объективе побывали Джордж Баланчин, Рене (Зизи) Жанмер, Рудольф Нуреев, Марго Фонтейн. На протяжении всей карьеры он неоднократно создавал для Condé Nast съемки с артистами Американского театра балета. Вместе с Эльзой Скиапарелли Битон приезжал в Москву и Санкт-Петербург, среди его знакомых было много представителей русской интеллигенции. Он знал Россию, и наши соотечественники оставили большой след в его судьбе.

Битон умел разглядеть личность, и часто в портретах он подсвечивал то, что его герои, возможно, не хотели бы показывать. В 1956 году во время гастролей Большого театра в Лондоне Битон сфотографировал Галину Уланову. Портрет получился неоднозначным: с фотографии на нас смотрит отстраненная, уставшая женщина. Характеристика журнала «Сноб» еще более прямолинейна: «Уланова <…> выглядит на его фото постаревшей боттичеллиевской мадонной, уже готовой к Вознесению»⁸. Объектив Битона, в отличие от его манер, не льстил и видел то, что модели, порою хотели бы скрыть. Так, искусствовед Кира Долинина очень точно описала впечатление от этой фотографии, представленной на выставке «Сесил Битон и культ звезд» в 2020 году в Эрмитаже: «<…> его Галина Уланова, покорившая в 1956-м Лондон, не легкая Дюймовочка, а заметно стареющая женщина, морщины лица и рук которой фотограф беспощадно высвечивает»⁹.

Плисецкую он тоже увидел по-своему. Вряд ли интеллектуал Битон так очевидно взял за референс образ Павловой, если только это не провидческое сравнение масштаба их влияния, ведь Плисецкая в итоге обрела статус мировой звезды, прославившей русский балет (кстати, Университет танца и Институт хореографии в Париже присудили ей премию имени Анны Павловой за исполнение партии Одетты-Одиллии в «Лебедином озере» в Парижской опере в 1961 году).

Эмоциональные параллели по фотографиям можно провести и с Айседорой Дункан: они возникают из-за прически с накладными шиньонами и туники. И здесь Сесил опять будто предугадывает будущее — через десять лет Морис Бежар поставит на Плисецкую балет «Айседора».

«Величайшая прима-балерина в мире и самая драматическая звезда Большого театра» — с таким заголовком 1 апреля 1964 года выходит американский Vogue с фотоэссе Битона, восемь полос отданы материалу о Плисецкой.

Результатом встречи Плисецкой и Битона стали семь кадров. Особенно запоминается анфасный портрет: балерина, вскинув голову, смотрит поверх камеры. Фотограф смог уловить несочетаемое — легкость и драму, присущие Плисецкой, и передать ту мягкую силу, которой она владела в совершенстве. Отдельного внимания заслуживает то, с каким чувством линий и пропорций выстроена композиция кадра: изогнутая шея обрамлена аккуратно собранными на затылке волосами, взгляд зрителя скользит от ее глаз по шее и обратно, и в конце концов уже невозможно оторваться от гипнотического взгляда балерины, который сумел поймать Битон.

Тексты к этому выпуску Vogue написали легендарный импресарио Сол Юрок и вновь — Трумен Капоте.

Фрагмент из эссе Юрока:

«В то самое мгновение, когда Майя Плисецкая делает один из своих бравурных выходов, я ощущаю такой удар электрического тока, какой испытывал лишь при виде одной-единственной танцовщицы. Этой единственной была Анна Павлова. Танцует ли Плисецкая Одиллию в сверкающих черных пайетках или похожую на зеленую ящерицу Хозяйку Медной горы в «Каменном цветке», или уличную танцовщицу Китри в «Дон Кихоте», — ее первое появление на сцене подобно яркой вспышке, повергающей остальное пространство вокруг во тьму. И когда единственный луч света падает на белую пачку, постепенно подсвечивая бесконечные руки и ноги, которые, еще не начав двигаться, перестают быть человеческими, только ее один Умирающий лебедь остается в целом мире, а не только на огромной сцене Большого театра»¹⁰.

Прошло два года. В третий приезд балерины в Нью-Йорк в 1966 году состоялась та самая культовая съемка в студии Аведона, где Плисецкая позирует в шляпе с перьями от Halston. «Ее исполнение было как шампанское», — так говорил о Китри Плисецкой Рудольф Нуреев. Кадры со шляпой получились у Аведона, как брызги шампанского — артистичные и выразительные.

«Аведон встречал нас в студии — огромной комнате с белыми стенами. Меня загримировали. И тут Аведон меня удивил: он попросил не позировать, а танцевать. Я танцевала все подряд. Танцевала я по всей студии, где хотела, за мной носился Аведон с камерой, сохраняя дистанцию в три-четыре метра, чтобы не мешать моему движению, а вокруг бегали его мальчики с зонтиками. «Танцуй, танцуй, танцуй и не думай обо мне!» — кричал он. Мальчики-подручные прямо на ходу меняли ему фотоаппараты: он делал тысячи кадров, не теряя ни секунды и не упуская ни одной детали — и все это в бешеном темпе!»¹¹ — в этих воспоминаниях Плисецкая очень точно описала подход к работе Аведона: он сам танцевал с камерой рядом, и в этой динамике заключался его метод фотографирования. Все его кадры были в наполнены движением, они жили, эмоционировали.

«Фотографический портрет — это снимок человека, который знает, что его фотографируют, и то, что он делает с этим знанием, является такой же частью фотографии, как и то, что на нем надето или как он выглядит», — описывает процесс создания портрета Аведон.

Удивительно, как много и какое разное они тогда отсняли. Гениальный портретист, Аведон, как никто, смог уловить в Плисецкой сложность и яркость ее личности. Он не перепридумывал ее образ, он его отразил. Из множества фотографий с той фотосессии сначала был опубликован лишь один кадр в апрельском Vogue 1966 года. Он иллюстрировал кулинарную колонку Ниннет Лион, которая специально приехала в Москву для беседы с балериной. В колонке очень колоритно описывается встреча Ниннет с капельдинерами и закулисная атмосфера театра: «Капельдинеры, одетые в строгую серую униформу, провели меня в отдельный зал за центральной ложей московского Большого театра. В комнате стояли красные бархатные кресла, укрытые длинными белыми чехлами от пыли; из-под чехлов выглядывали маленькие золотистые ножки. Кресла напоминали призраков в домашних вечерних туфельках. Вскоре появилась Майя Плисецкая, ее красивые длинные ноги скрывало плотное черное шерстяное трико, а поверх туники был накинут мужской полосатый махровый халат»¹².

Из их разговора мы узнаем, что балерина ненавидела молочную лапшу, обожала соус сациви, прибегала к диетам, старалась есть простые блюда, в том числе супы.

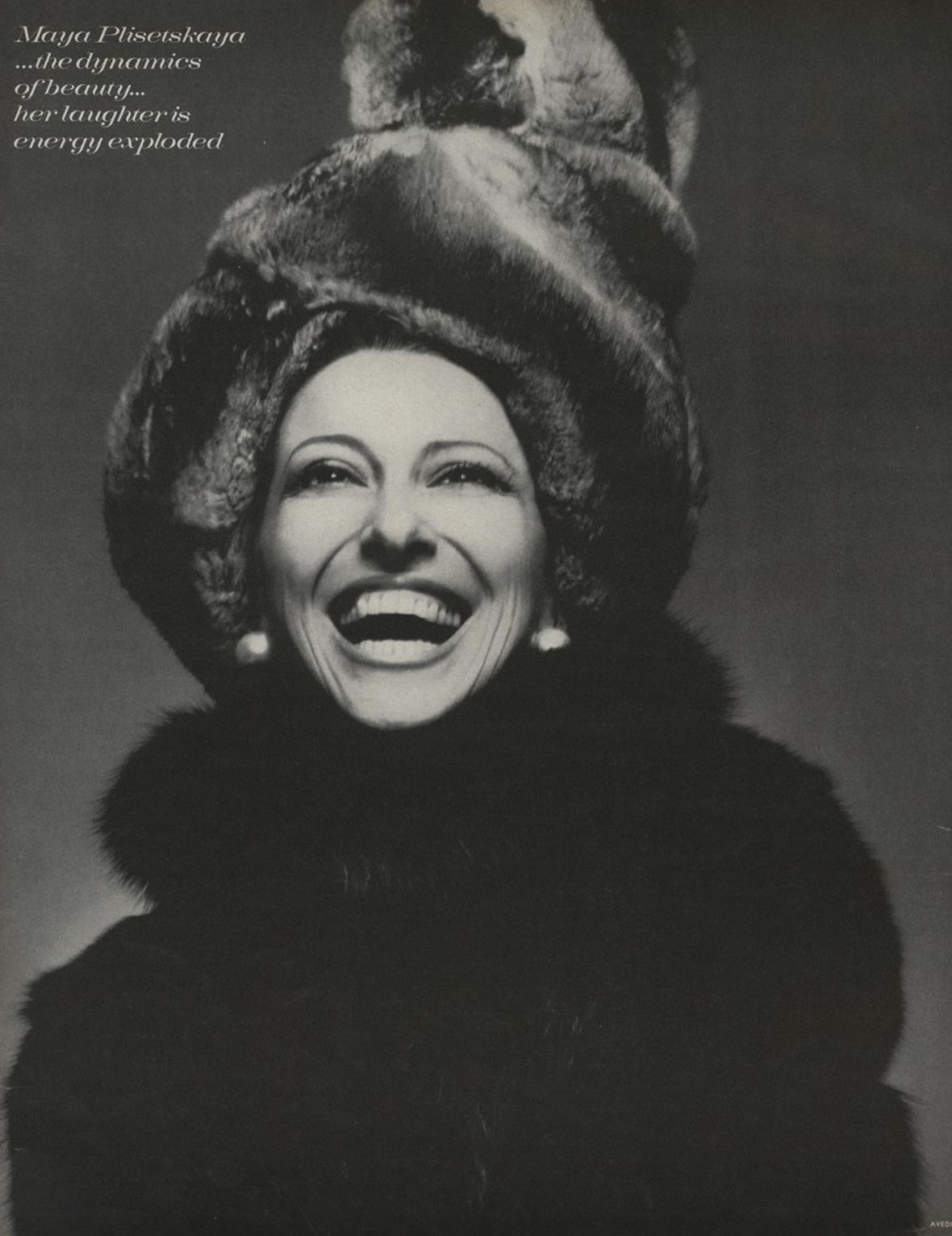

Позже, уже в октябрьском Vogue того же года, были опубликованы еще три кадра, включая снимок в перьевой шляпе от Halston. Материал под изящным названием The dynamics of beauty («Динамика красоты») описывает Плисецкую на этой съемке: «Аккуратная, веселая, собранная, она готова. К ней подходит молоденький модист Холстон и кутает ее маленькую голову в меха. «Оооо», — ей нравится. Она надувает щеки, дурачится, заявляет, что похожа на священника. Она сияет, шутит и прихорашивается. Она прекрасна... Плисецкая с каждой минутой становится все красивее. Все в студии Аведона замечают это, но сам удивительный процесс столь же незаметен и неоспорим — как восход солнца. Плисецкая играет со своим зрителем или же ей подвластна магия, выработанная дисциплиной, осознанием себя и мастерством, — магия, которую она использует на себе? Как рабочий, отвечающий за освещение и электричество, она включила сама себя»¹³.

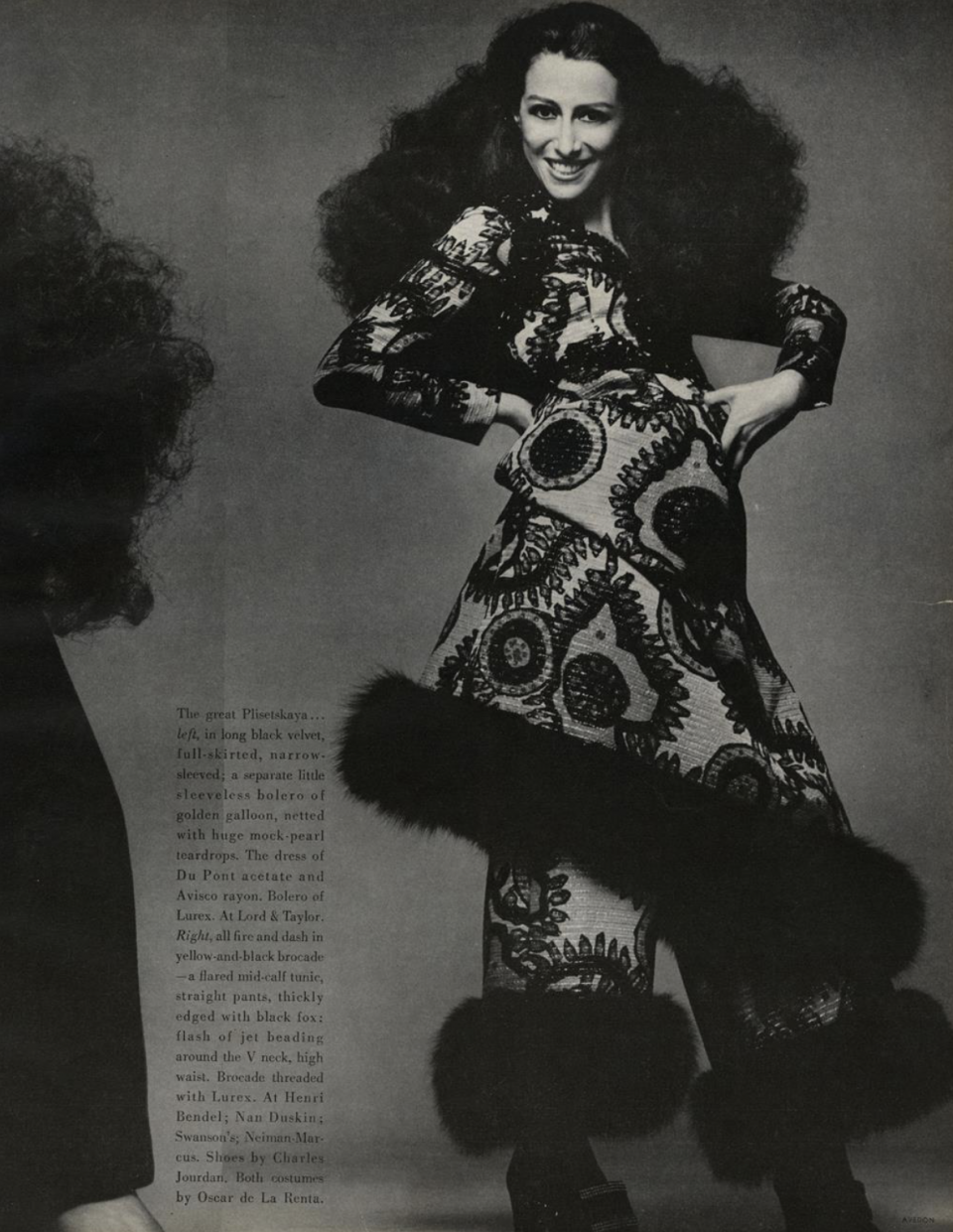

Всегда казалось — отчасти из-за многократно цитируемых воспоминаний о съемке с Ричардом Аведоном, — что фотографии в костюмах от Oscar de la Renta были сделаны тогда же, в 1966-м. Однако было странно, что снимки пролежали без дела целых два года. Сначала были попытки найти соответствующую коллекцию, чтобы сопоставить модели с образами на фотографиях. Удалось обнаружить лишь жилет, расшитый жемчужными нитями, который, по некоторым данным, относился к коллекции осень-зима 1968–1969, но источник был ненадежным. Затем, после изучения архивов Vogue, из текста стало известно, что прямо во время съемки Аведону позвонил Родион Щедрин. Он передал фотографу привет и сообщил, что снимок, на котором Майя запечатлена в головном уборе из перьев, висит у него в кабинете. После этого окончательно прояснилось, что в 1968 году у Аведона и Плисецкой состоялась третья съемка в Нью-Йорке.

«Он фотографировал меня в необыкновенных туалетах не известных мне дизайнеров, в каких-то немыслимых бриллиантах. <…> Переодевали меня мгновенно, и во всем этом великолепии я бегала по студии, и Аведон опять бегал за мной и снимал совершенно потрясающе!»¹⁴ — здесь Майя Михайловна, без сомнения, имеет в виду съемку в невероятно красивых образах от Oscar de la Renta.

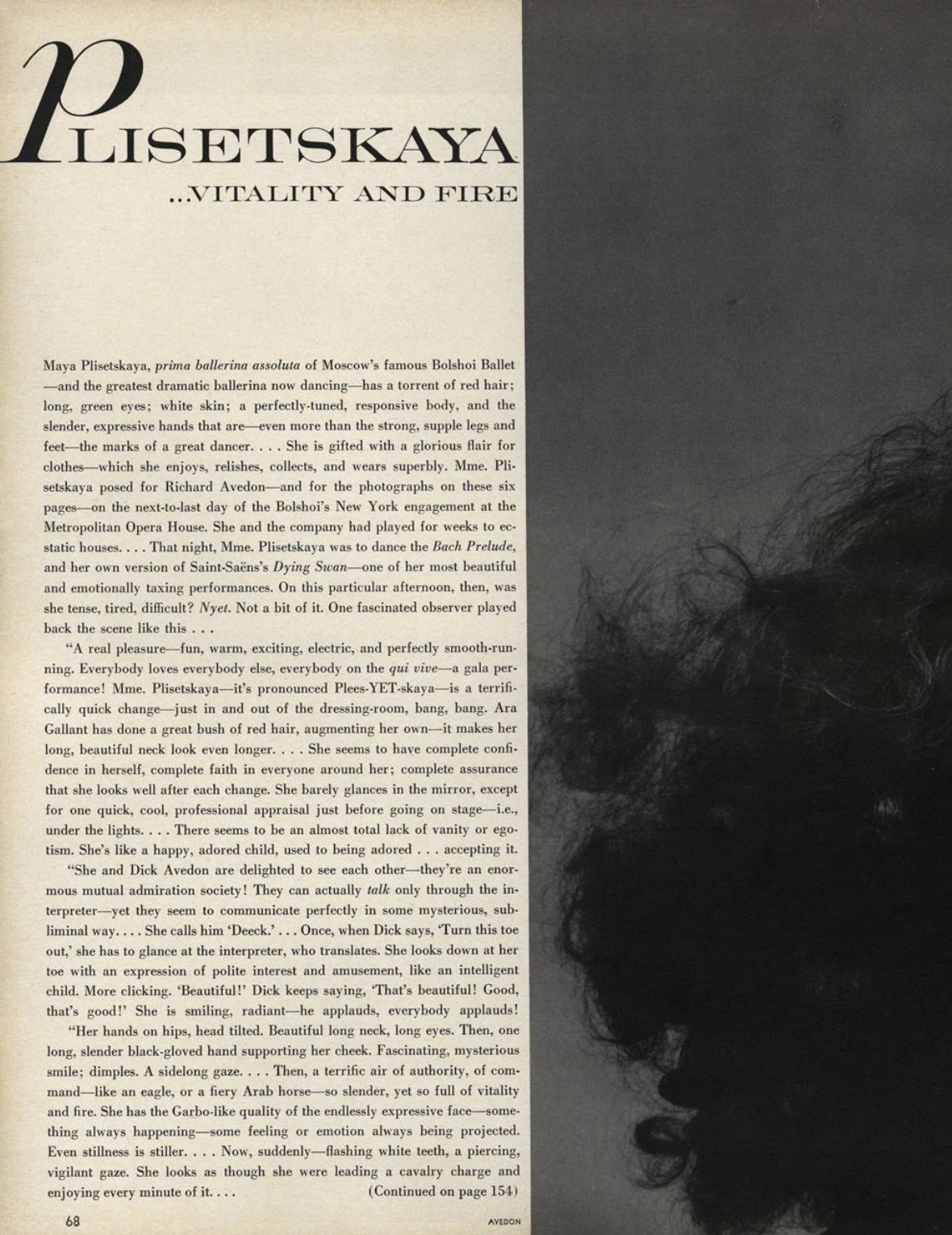

И вновь публикация в Vogue, октябрь 1968 года, красивый заголовок Vitality and fire («Энергия и огонь»), и вновь увлекательнейший рассказ о процессе съемки, из которого мы узнаем, как творили Дик и Майя:

«Ужин окончен, Дик!» (здесь имеется в виду перерыв во время съемки. — Прим. автора)

Теперь на ней туника с кокеткой без рукавов, расшитой камнями. Она поднимает руки над головой, изгибает пальцы, выглядит очень серьезной; Умирающий лебедь... Дик машет руками. Ее руки медленно поднимаются, взмахивают, кисти опускаются, словно в вечном механизме затихают шестеренки, шея сгибается, голова склоняется.

Сердце сжимается от трагедии… Внезапно все заканчивается — ослепительная, веселая улыбка, взрыв аплодисментов! Она подается вперед, смеется… В ней присутствует что-то очень нежное; мягкость, юмор — но в то же время пламенность. Все мимолетно…»¹⁵

В том же тексте приведены слова Ричарда Аведона: «В таких случаях невозможно снимать достаточно быстро. ... Если бы мне пришлось выбрать одну женщину, которую я действительно хотел бы фотографировать вечно — в любом состоянии, в любом возрасте, — то это была бы она. Она действительно превосходит всех».

Стоит ли после таких слов великого Аведона задаваться вопросом, какой след Майя Плисецкая оставила в истории модной фотографии? Добавлю лишь, что след этот — вечный и неповторимый.

Сноски:

-

«Camera lucida: Комментарий к фотографии», глава 13 (Живописать), страница 44

-

Книга «Я, Майя Плисецкая», глава 27 «Как я одевалась» страница 227

-

Журнал Vogue Россия, специальный выпуск, 2011 год

-

Harper’s Bazaar, сентябрьский выпуск, страница 182

-

Harper’s Bazaar, сентябрьский выпуск, страница 182

-

Фонд Ричарда Аведона (https://www.avedonfoundation.org/observations-1959-essay-by-truman-capote)

-

Vogue US, 1 ноября 1959, страницы 124-125

-

Сноб, 6 марта 2021 (https://snob.ru/entry/204467/)

-

Коммерсант, 17.12.2020 (https://www.kommersant.ru/doc/4615874)

-

(10)Vogue, 1 апреля 1964, страница 165

-

(11) Журнал Vogue Россия, специальный выпуск, 2011 год

-

(12) Vogue, 15 апреля 1966, страница 146

-

(13) Vogue, 1 октября, 1966, страница 189

-

(14) Журнал Vogue Россия, специальный выпуск, 2011 год.

-

(15) Vogue, 15 октября 1968, страница 154