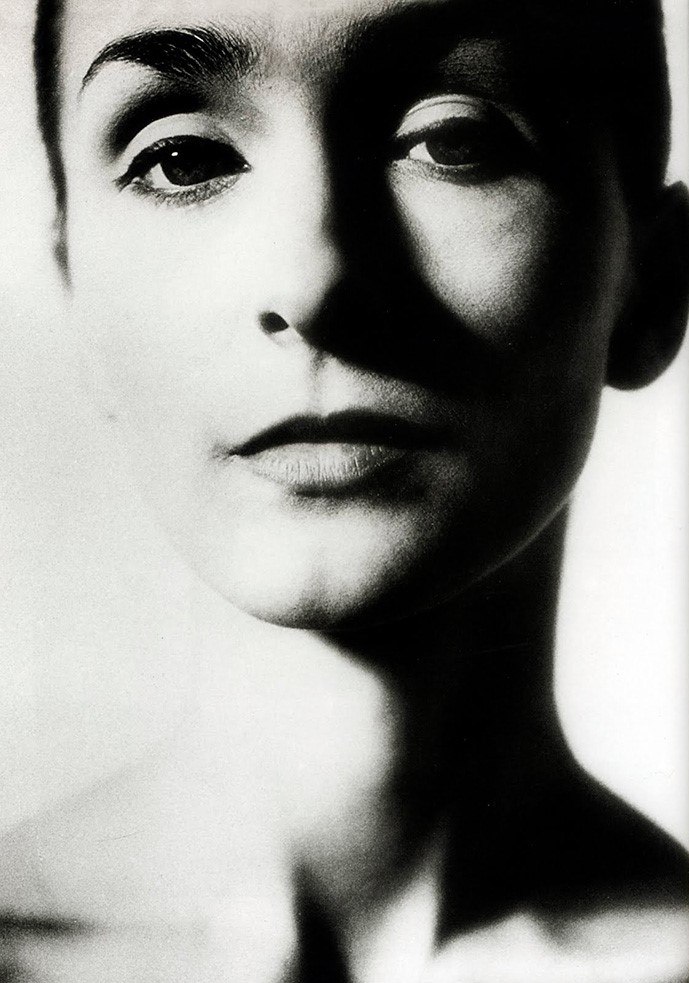

Сегодня Пине Бауш исполнилось бы 85 лет. По танцевальным меркам смешной возраст — живи да твори. Но уже 16 лет Пины нет с нами, мы не увидим ее новых работ. К счастью, танцевальный мир не забывает ее наследие. Вокруг ее театра до сих пор бушуют страсти. О ее жизни, постановках и тех самых страстях рассказывает Вита Хлопова.

После долгих лет изучения истории современного танца понимаешь, что приходит момент, когда «туристический амбьянс» проходит: когда приезжаешь туристом в Париж или Нью-Йорк и мечтаешь остаться там жить. А как начинаешь жить, так больше не видишь Эмпайр-стейт-билдинг или Елисейские Поля, а замечаешь грязное метро, длинные очереди (все тех же туристов) и отсутствие вкусного творога в ближайшем магазине. Вот так и в истории: когда спадает восторженная пелена радости узнавания, ты вдруг видишь, что твой кумир был кумиром только в одной стране, а великая работа на самом деле не такая уж и великая.

Но не в случае с Пиной. Ее боготворят и в Европе, где до сих пор на ее работы залы набиваются битком. Боготворят и в России, особенно узкий профессиональный круг артистов и исследователей танца. Хотя мы видели гораздо меньше ее работ. В чем же уникальность Пины? Почему люди разных бэкграундов и культур без перевода понимают ее?

Британский критик Люк Дженнингс сказал, что ее работы воплощают «травмированную психику Центральной Европы». Пина точно не хотела и не умела развлекать. Она была честна с собой и никогда не шла на поводу у повестки или интересов зрителей. Именно поэтому первые годы существования ее труппы были периодом борьбы. И не только со зрителем, который ждал своего «Лебединого озера» от молодого хореографа. Но и с артистами, которые от этого нового хореографа ожидали танец. И получали все что угодно, но не технически сложные комбинации.

Пробегаясь краем глаза по ее биографии, давайте вспомним, как она оказалась в Вуппертале, которому была предана до конца своих дней.

Филиппина Бауш родилась 27 июля 1940 года в немецком городе Золингене. Ее родители владели рестораном с гостевыми комнатами, где маленькая Пина не только помогала семье разносить еду гостям, но и иногда выступала для них. Однажды кто-то из постояльцев отметил талант маленькой Пины, что и заронило в ней мысль о сцене.

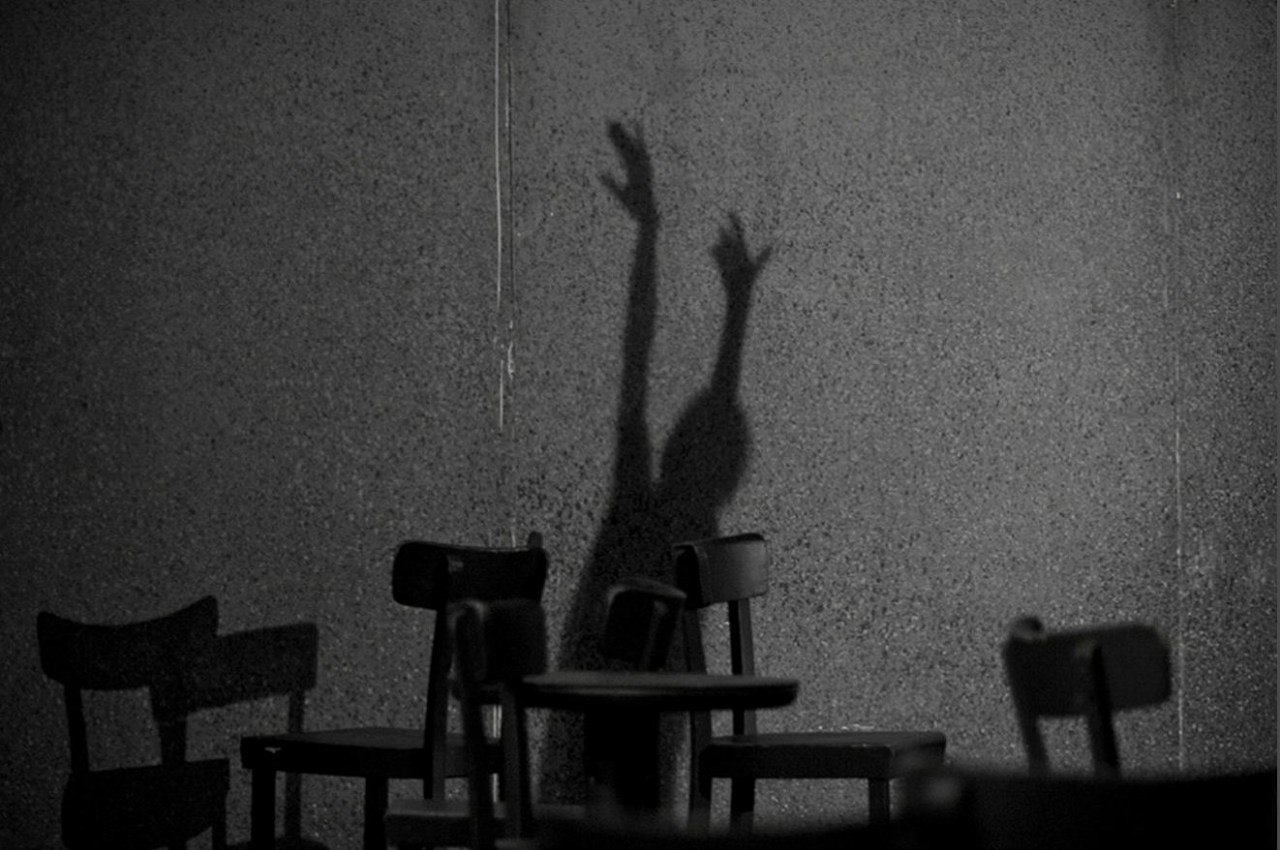

Этот ресторан, как вы могли догадаться, очень сильно проявился в ее «Кафе Мюллер» — легендарной постановке, где сцена завалена десятками стульев. Наблюдая за посетителями родительского ресторана, она любила разгадывать их «тайны»: вот у них первое свидание, а этот юноша, наверное, сейчас сделает предложение, или вот девушка скажет, что любовь прошла. Эти истории, которые она в детстве «примеряла» на гостей, потом будут всплывать и на реальной сцене ее театра.

Вообще, люди и их отношения заботили ее больше всего. Не сюжеты с драматургически выверенный схемой — завязка-кульминация-развязка, — а именно мимолетные и незаметные вещи, из которых состоит наша жизнь. Разбирая ее постановки, крайне сложно ответить на вопрос: «О чем там?» Обо всем. О нас, о боли, о любви. Где-то улыбнетесь, где-то поностальгируете, где-то поплачете. Но после спектакля так и не сможете ответить себе, о чем был спектакль.

В 14 лет Бауш поступает в «Фольквангшуле» (Folkwangschule) — школу знаменитого хореографа Курта Йосса, ученика великого Рудольфа фон Лабана, теоретика и пионера ausdruckstanz в Германии. Теоретически Бауш является творческой «внучкой» этого самого Лабана, который и придумал термин «танцтеатр». Хотя ее работы совсем далеки от его учений о танце, все же она впитала через Йосса все самое важное, что нужно было понимать про европейский танец.

Впитывала она не только европейские танцевальные практики, но и американские. И в самое что ни на есть роскошное время: 1960-е, когда модернисты уже утвердили свою значимость на сценах Нью-Йорка, постмодернисты только начинали проявляться, а Мерс Каннингем исподволь творил и менял историю танца. Именно тогда Пина получает годовую стипендию Джульярдской школы музыки в Нью-Йорке (Juilliard School), где проходит обучение у Хосе Лимона, Энтони Тюдора и Пола Тейлора. Тюдор ей говорил на репетициях: «Я не вижу тут ни одной романтической мышцы». Позже эту фразу она частенько будет повторять своим артистам.

Ей настолько понравилось в Нью-Йорке, что она продлила стажировку еще на один год даже несмотря на то, что все это время ей приходилось экономить на еде и транспорте. По возвращении в Германию ее не узнала родная мать, так сильно она похудела. Пина обожала Нью-Йорк, его ритм, его танец, его энергетику. Она регулярно выступала с труппами Тюдора и Тейлора и видела продолжение своей творческой жизни именно там.

Но Курт Йосс зовет ее обратно в свою школу и танцевальную труппу — преподавать и солировать. Она не может отказаться и возвращается в Германию. Что важно: к своим 20 годам Бауш уже переняла лучшее, что было в мире современного танца. Американский модерн и постмодерн — прямиком от основателей, и немецкий ausdruckstanz — от тех, кто его создавал. Уникальная комбинация и широкий спектр мировоззрения.

В 1962 году она солирует и пробует свои силы в качестве хореографа в «Балете Фолькванга» (Folkwang Ballet) Курта Йосса, а уже через 10 лет (после долгих уговоров) она становится руководителем Вуппертальского оперного театра (Opernhaus Wuppertal).

В Вупперталь она согласилась переехать только с третьей попытки — она не видела себя директором балетной труппы. И поэтому главным условием для переезда было изменение названия театра — отныне он будет называться «Танцтеатр Вупперталя» (Tanztheater Wuppertal).

Сказать, что публика ее поначалу не принимала — не сказать ничего. Она бросала помидоры, громко уходила с ее постановок, хлопая дверьми, отсылала ей письма с угрозами и требовала от руководства города отстранить эту странную женщину, показывающую жестокие и жесткие работы.

Если обратиться к ретроспективе ее постановок, то можно увидеть, что первые из них еще пытаются существовать в привычной нам концепции создания танца. Та же «Весна священная», где никому в голову не придет жаловаться на отсутствие танца. Или ее опыт с жанром танцоперы в «Орфее и Эвридике», где оперные и танцевальные артисты выведены в одну сценическую плоскость. Занятно, что именно эти работы она в итоге разрешила исполнять труппе Парижской оперы, хотя и весьма трепетно относилась к своим постановкам: в ее труппе не танцевали произведения других хореографов и свои она никогда никому не отдавала. Исключение — Парижская опера. Сейчас в репертуаре труппы мы находим не только вышеназванные работы, но еще «Контактхоф» и «Синюю Бороду». Именно такие (не совсем танцтеатральные) постановки и можно было отдать другой труппе. В них есть структура и некая обезличенность. Сегодня Избранную может танцевать одна артистка, завтра — другая. А вот ее «сборные» работы в жанре танцтеатра уже никак не перенести на другую труппу, потому что они буквально «сшиты на заказ».

Пина признавалась, что начинала работать ни с начала, ни с конца, а чаще — с середины. Ее увлекала какая-то мысль, и она приходила в репетиционный зал с десятком простых вопросов к своей труппе: «Как ты реагируешь на боль?», «Что тебя делает счастливым?», «Как увидеть любовь?». Эти и многие другие вопросы заставляли артистов размышлять и импровизировать. Их ответы могли быть словесными или телесными, в паре или соло, криком или шепотом, игрой на инструменте или насвистанной мелодией. Она отсматривала сотни таких этюдов, из которых потом плела канву работы как бы вширь от той самой середины, с которой начинала.

Знаменитые сценографические образы тоже не были созданы по запросу с точным указанием, что делать. Ее сценографы буквально с первых дней наблюдали за творческим постановочным процессом.

Первым был Рольф Борзик — ее друг, любовник и преданный творческий соратник, который трагически умер, не дожив до 40 лет, оставив в ее душе огромную дыру. Вместе они создали культовые работы: от той же «Весны», усыпанной влажным торфом, «Кафе Мюллер», заставленного стульями, до «Синей Бороды» с кучей сухих листьев и легендарным магнитофоном, доводящим до безумия. После смерти Борзика сценографом труппы становится Петер Пабст.

Пина была исключительно преданной — городу Вупперталю, из которого ее переманивали в столицы мира; артистам, которые старели вместе с ней; сценографам и художникам по костюмам (помимо Борзика и Пабста мы можем назвать еще Марион Цито, которая сначала танцевала у Пины, а потом стала шить эмблематические наряды для ее труппы: струящиеся платья и строгие костюмы). Но вот в музыке была эклектично настроена: в ее работах часто встречается попурри, от которого голова идет кругом. Зачастую как будто они были собраны путем переключения радиостанций, потому что никакой логики и сквозной стилистической линии в них нет.

Ее работы — особенно истинно танцтеатральные — сильно злят. Потому что зритель не видит сюжета. Потому что не видит танца. Потому что видит содранные мозоли. Ее спектакли часто про жестокость. Особенно мужчин к женщинам. От «Весны священной», где женщина буквально становится жертвой до Come dance with me, где женщину практически насилуют на сцене. Танцовщица Мэрил Танкард вспоминает: «На одной репетиции все мужчины из труппы должны были щупать тебя и целовать тебя шестью разными способами — это было похоже на изнасилование… В конце концов я не выдержала и разрыдалась».

Через маленькие этюды, трепетно собранные у труппы, она показывает человеческие страхи и другие сильные эмоции, о которых не рассказать словами, а вот такими зарисовками — вполне. Удивительно, как запоминаются эти ее калейдоскопичные постановки. Первый раз посмотришь и запомнишь только один забавный эпизод, и совсем не будешь помнить ничего другого. Будет казаться, что ее работа — добрая и нежная. А через несколько лет, когда ты будешь совсем в другом состоянии, увидишь совсем другой — страшный и пугающий — эпизод и запомнишь работу именно такой. Каждый получает именно то, что ему важно и целительно увидеть именно сейчас.

Пина не любила говорить артистам про что тот спектакль, который она для них сделала, собрала. Никогда ничего не объясняла, поэтому и для них, как и для зрителей, в постановках было много загадок.

Сейчас открыт вопрос о сохранении наследия Пины. У «Танцтеатра Вупперталя» постоянно меняются руководители, потому что невозможно соответствовать линии развития труппы, следуя видению самой Пины. Затворнице и скромнице, ей было важно только работать и творить. Она признавалась, что не успевала следить за творчеством коллег, в том числе целенаправленно, чтобы не подхватить у них какую-то мысль, которая уже стала законченным произведением искусства.

Пока у труппы нет лица, но есть имя. Его и пытается зацементировать в Вуппертале сын Пины — Саломон. Говорят, его идея Центра Пины Бауш дойдет до воплощения. Как дошла до воплощения идея ее цифрового архива. Что, безусловно, великое дело, потому что очень часто после ухода из жизни какого-то Творца его архивы оказываются никому не нужными.

Труппа пытается найти свой путь: либо оставаться музеем, где артисты ежегодно стирают пыль с великих работ Пины, либо развиваться, тем самым, вероятно, размывая ее стиль.

Сложность заключается в том, что те артисты, которые вместе с Пиной создавали культовые спектакли, рано или поздно уходят из труппы. Их роли отдают молодежи. Но молодежь просто разучивает «текст», не проживая его. Драматическая разница здесь кроется в том, что артист, поделившийся своим страхом с Пиной, выносит его на публику, а другой просто выучил эту партию и без внутренней подпитки пересказал ее. Тут же не в технике дело, где возможно достичь того же уровня совершенства в прыжках или вращениях, как у другого артиста. Тут важна именно та самая эмоция, которую вытащил из себя артист Х.

Автор этого текста отсматривает все спектакли Пины, которые доезжают до ее города, но каждый раз выходит из зала разочарованной. Ощущение, как будто бы ей напели, как поет Паваротти. Может быть, даже очень хорошо напели, но это не Паваротти.

И с одной стороны, конечно же, архив нужно протирать, давать ему возможность быть увиденным, с другой — жестоко заставлять современных артистов проживать не свою жизнь. Рассказывать не свои истории. Делиться не своими страхами.

Но как найти ту самую золотую середину — непонятно. Вероятно, пока живы ее первые составы, на которых и сейчас смотреть невероятно тепло и приятно, нужно всеми силами давать им возможность рассказывать ее истории. А дальше — время все само распределит.

Рекомендации по изучению творчества Пины Бауш:

Книги — те, что вышли в «Гараже» и «Контексте», о книге «Танцтеатр Пины Бауш: искусство перевода» Габриэле Кляйн мы рассказывали подробно.

Фильмы — «Пина» Вендерса, «И корабль идет» Феллини, «Поговори с ней» Альмодовара, «Плач императрицы» (ее собственный фильм).

Спектакли — «Весна священная», «Кафе Мюллер», «Орфей и Эвридика», «Синяя Борода», «Контактхоф».