В рамках авторского проекта Андриса Лиепы «Автографы и имиджи» 26 октября состоится гала-вечер, посвященный Михаилу Фокину. На сцене Государственного Кремлевского дворца будут показаны три спектакля: «Шопениана» , «Половецкие пляски» и «Шехеразада». Мы попросили Виолетту Майниеце рассказать историю «Шехеразады» и почему этот спектакль Фокина стал шедевром.

«Запад есть Запад, Восток есть Восток — им никогда не сойтись», — утверждал родившийся в Индии английский писатель Редьярд Киплинг. Он ошибся. В балете они сошлись, притом давно и тесно. «Шехеразада» на музыку Николая Римского-Корсакова — ярчайший тому пример.

Каков ее литературный прообраз?

Шехеразада — умная, смелая, дальновидная восточная красавица — героиня знаменитого сборника сказок «Тысяча и одна ночь». В Европе он появился в начале ХVIII века — его с арабского перевел Антуан Галлан.

Открывается сборник рассказом о царе Шахрияре и его брате. Неверность любимой жены и ее роковая страсть к другому ожесточили правителя. Убив ее и других жен, он возненавидел коварных женщин. Шах приказал каждый вечер приводить в гарем невинную девушку, а утром, после ночи любви, казнил ее. (По легенде так поступала с любовниками царица Клеопатра, о чем повествует фокинский балет «Египетские ночи», он же «Клеопатра».) Шехеразада — дочь главного советника правителя, сама попросила привести ее к грозному владыке. Каждую ночь она рассказывала ему занимательные истории, обрывая повествование на самом интересном месте. Так продолжалось тысячу и одну ночь. Она спасла от верной смерти себя, других юных красавиц, будущее страны, родив шаху трех сыновей…

Не сама Шехеразада, а страшная предыстория о любимой, но неверной гаремной красавице Зобеиде, ее любовнике Сером (или Золотом) рабе, кровавом истреблении всех жен и рабов, находится в центре балета, названного ее именем. Шехеразады в нем вообще нет. Почему возник такой парадокс?!

«Шехеразадой» называется четырехчастная программная оркестровая сюита, сочиненная композитором Николаем Римским-Корсаковым в 1888 году. В тот момент он работал над неоконченной оперой Александра Бородина «Князь Игорь». Бородинские «Половецкие пляски», пропитанные восточным очарованием и негой, непременно повлияли на сочинение давно задуманной «ориентальной» сюиты композитора. Он сам написал к ней подробную программу. Каждая из частей была посвящена какой-то одной сказке. Композитор впоследствии отказался от нее, предполагая, что каждый услышит в его музыке свой, хорошо ему известный «восточный сюжет».

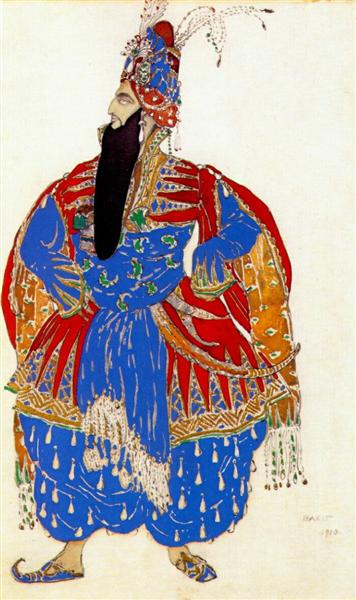

Так и произошло с Сергеем Дягилевым, ищущим музыку для нового балета второго «Русского сезона» в Париже. Он хорошо знал, любил, ценил музыку Римского-Корсакова, что не помешало ему и его сотрудникам — художникам Александру Бенуа и Льву Баксту, хореографу Михаилу Фокину — полностью отказаться от программы композитора. И не просто отказаться, а придумать свою, что привело к серьезным изменениям в партитуре. Невиданная тогда вещь — авторы нового балета посягнули на святыню! Не только посмели взять не предназначенную для балета симфоническую музыку, что было явлением исключительным и крамольным, но и все переделать на свой манер. Первая часть стала увертюрой к балету. Танцы ставились на вторую и четвертую части, а третью вовсе опустили! Такое нещадное обращение с партитурой многих специалистов ужаснуло. А вдова композитора выступила в прессе с резким осуждением и критикой, желая запретить подобное кощунство! Все знали, что композитор балет не любил, а тут еще такое неуважение к его музыке…

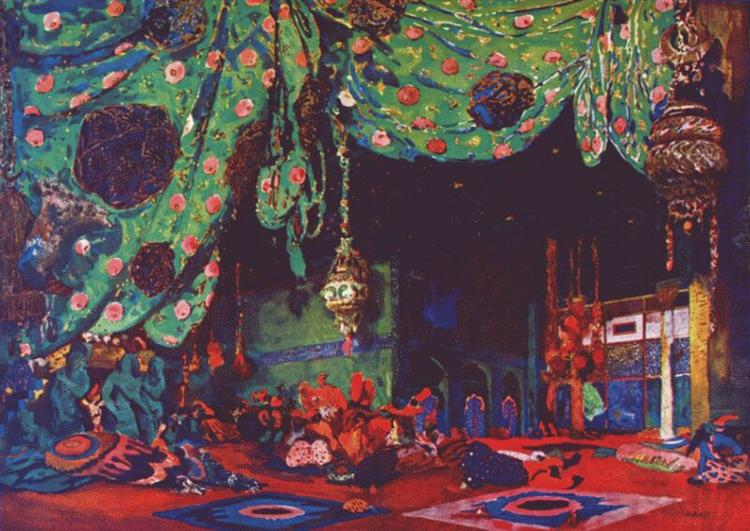

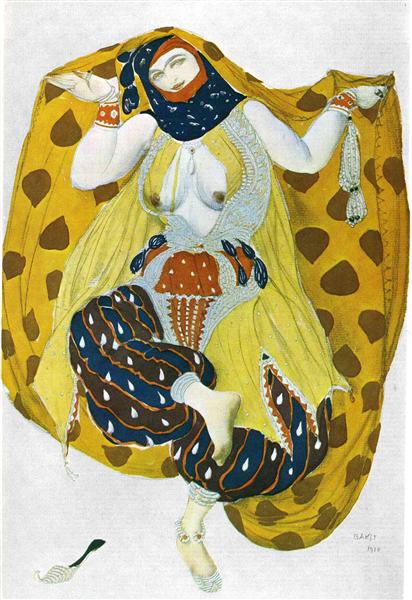

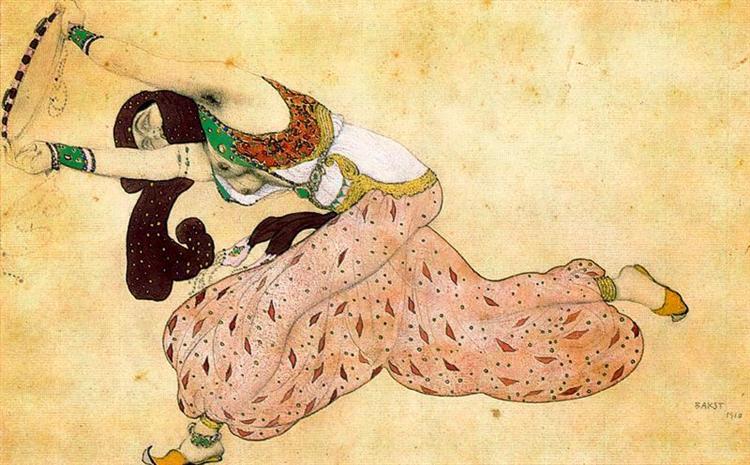

Но победителей не судят. Балет «Шехеразада», показанный в Париже в 1910 году, стал не просто «гвоздем» второго балетного сезона Дягилева — Париж сошел по нему с ума. В моду вошло все восточное: женские шали, тюрбаны, шальвары, украшения, как в «Шехеразаде», низкие диваны с морем подушек, восточные ковры. Балет нравился всем: публике, французским интеллектуалам. Гаремные страсти и страхи, эффектные эротичные для того времени танцы жен и невольниц с любовниками-рабами, динамичная, вихреобразная оргия, хорошо поставленные и внимательно отрепетированные кровавые сцены расправы щекотали нервы публики, были новыми и непривычными для балетной сцены. Как и цветистая восточная роскошь гарема шаха, где бирюзовое соседствовало с лиловым, красным, зеленым, золотом. Поражали стильные светильники, обилие жемчуга, драгоценных камней на костюмах. Высокую оценку получило мастерство «ориентального кудесника» — художника Льва Бакста. Он стал очень востребованным и модным.

На премьерной афише Лев Бакст был указан не только как художник, но и автор либретто, что, скорее всего, не соответствует истине. Сама идея и концепция балета принадлежали Александру Бенуа, предъявившему обоснованные претензии Дягилеву. Великий импресарио легкомысленно ему ответил: «Ты либреттист «Петрушки», уступи «Шехеразаду» Баксту!» Обиженный Бенуа «уступил», хотя на деле литературную основу будущего балета коллективно сочиняли все еще во время петербургских «творческих посиделок» в квартире Дягилева. Каждый придумывал и предлагал что-то свое, как было принято в их творческом союзе. Спорили, обсуждали, меняли...

В этом балете каждый был на своем месте, воплощая на сцене мечту старинного французского хореографа и теоретика балета Жана-Жоржа Новерра о единстве музыки, литературы, оформления, хореографии и исполнительства. «Шехеразада» идеально соответствовала этим требованиям. Тут все слито воедино, взаимодействуя и дополняя друг друга, как замысловатые узоры на дорогом персидском ковре.

Хореография Фокина — одна из самых эмоциональных красок балета. Она бесконечно далека от гаремных сцен ХIХ века, к которым привыкла французская публика. А тут такое дикое варварство, что дух захватывает!

Франция… Ее хореографы всегда культивировали «ориентализм» в сценически безупречной форме. Сначала в балетах-маскарадах. Потом — в грезах романтиков о «восточном рае», куда зрителей уносили лучшие представления Парижской оперы. «Великолепием и отравой Востока» упивался поэт Шарль Бодлер. В стихах его воспел Виктор Гюго. Восточный колорит в романтизме был обязательным и нужным. Порой таинственным, фантастическим, но гармоничным. Как «Оживленный сад» Мариуса Петипа в «Корсаре», где гаремные красавицы в белых пачках, украшенных цветами, под мелодичную, божественную музыку Лео Делиба дивными классическими танцами развлекают Сеида-пашу, его гостей — корсаров, переодетых дервишами.

Русский балет и объединение художников «Мира искусства» обрушили на парижан иной гарем, иной Восток. Цветистый и удушливо пряный, где царят инстинкты, эротика, страсти, любовь, кровь, беспощадные расправы и измены. Терпки, отравлены привкусом смерти эти «балетные ориенталии» начала века. За все надо платить: за любовь, страсть, жизнь в богатом гареме. Зобеида не желает быть просто «роскошной вещью» в мире, где властвуют, все решают мужчины. Женщина — любимая жена шаха Шахрияра — жаждет быть свободной, любить, кого хочется, даже в «золотой клетке». И не раскаивается в содеянном. Такое происходит не только в балетном гареме, но и в реальной семейной жизни. Настало время женской эмансипации, и за нее порой платили очень высокую цену. Немало примеров в мировой литературе и искусстве.

«Шехеразада», ее сценическое воплощение, оказалась очень востребованной и современной. Не только благодаря привлекательной ориентальной эстетике, но и поступкам персонажей.

Буйному многоцветию музыки Римского-Корсакова и бакстовского Востока были под стать сладостные танцы альмей, рабынь, игровая пантомима Михаила Фокина.

«Я знаю, что не так танцуют на Востоке, не так живут. <...> Восток, хотя и основанный на настоящих арабских, персидских и индийских движениях, был все-таки Востоком вымышленным. Танцовщицы с босыми ногами, танцующие главным образом руками и корпусом... Как это было далеко от балетного Востока того времени», — в мемуарах вспоминал Михаил Фокин.

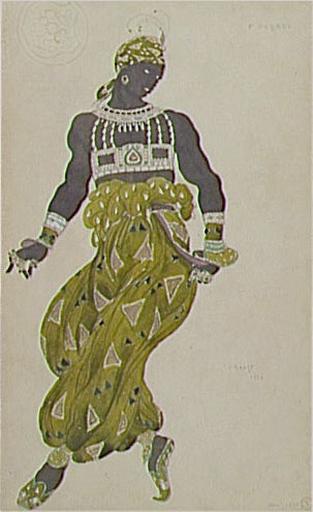

В распоряжении Фокина были уникальные исполнители. В центре балета — роковая красавица Зобеида — любимая жена шаха. Ее исполняла профессиональная драматическая актриса, танцовщица-любительница и ученица Фокина — высокая, эффектная, худая и экзотичная Ида Рубинштейн. Париж ее хорошо знал и ценил — год назад французы уже восторгались Идой-Клеопатрой в одноименном балете Фокина. Миф о роковой восточной соблазнительнице был близок мастерам модерна. Рубинштейн идеально соответствовала его критериям.

В «Шехеразаде» она предстала в иной ипостаси, словно поменялась с Клеопатрой местами. Жертвой уклада гарема теперь была она. Холодной, притворно любящей мужа, даже умоляющей его не покидать ее, отказаться от царской охоты. На деле Зобеида нетерпеливо ждала его ухода, чтобы насладиться объектом своей страсти.

Моралисты тут же возмутились: «Что за кошмарный балет. Изменять мужу с рабом — какой ужас! Получила по заслугам!»

В главной женской партии было мало танцев. Фокин придумал эффектные позы и па, в которых Ида смотрелась удивительно царственно и эротично. Она разительно менялась с появлением ее фаворита — Серого (Золотого) раба. Зобеида-Рубинштейн для него — эротичный идол, который он страстно обнимал, не смея даже смотреть повелительнице в глаза. А в сцене кровавого побоища в гареме она словно окаменела. «Смерть приближалась к ней, но ни ужаса, ни страха. Величаво ждет в неподвижной позе. Какая сила выразительности без всякого движения», — восторгался Фокин игрой Рубинштейн.

В балетах Фокина появился новый тип героя-любовника. Часто он раб или объект сексуальных вожделений властных, роковых красавиц. Для такой пары, как Зобеида и раб, чувственная, экзальтированная и сиюминутная любовь «здесь и сейчас» дороже жизни.

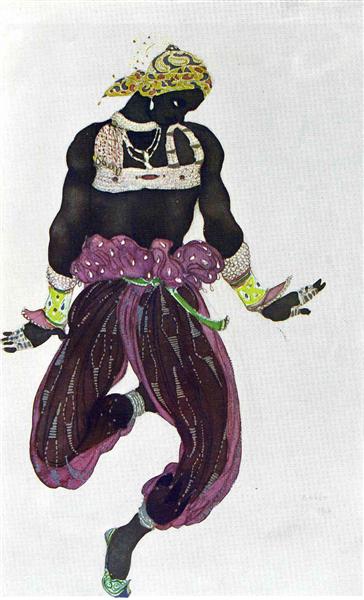

Раба исполнял Вацлав Нижинский. Настоящий Восток жил в его крови. О каждом своем далеком от традиций персонаже он говорил: «Это — я». Ластящийся к красавице арапчонок в «Павильоне Армиды», Золотой раб в вакханалиях «Шехеразады», Петрушка, рабски влюбленный в прекрасную Балерину, дух Розы…

«Нижинский был великолепен в роли негра. <…> Это полуживотное, получеловек, напоминающий то кошку, мягко перепрыгивающую громадное расстояние, то жеребца с раздутыми ноздрями, полного энергии, от избытка силы перебирающего ногами на месте», — вспоминал Фокин. Он умело обыграл в танце контраст между высокой, стройной Рубинштейн и невысоким, немужественным, по-звериному гибким Нижинским. Только такое взрывоопасное, страстное существо могла отчаянно полюбить восточная владычица.

Необыкновенный раб — одна из лучших партий этого многогранного артиста.

Хорошо известного сладострастного любовного дуэта продолжительностью в 10 минут на премьере не было. Он на музыку третьей части сюиты «Шехеразады» появился позже, когда центральные партии танцевали сам Михаил Фокин и его жена Вера. Благодаря этому чувственному танцу музыку Римского-Корсакова теперь знают во всем мире. Даже лучше, чем всю сюиту композитора. Это — еще один из парадоксов балета и музыки «Шехеразады».

Сегодня эротичный для своего времени шедевр «Русских сезонов» кажется таким целомудренным и благопристойным. Но его концепция свою актуальность не утратила.

Многие женщины до сих пор живут в «золотой клетке», мечтая о настоящей эротике и любви.

Премьера «Шехеразады» состоялась в Парижской опере 4 июня 1910 года. Она с восторгом была воспринята критикой и зрителями. На долгие годы эта фокинская «роковая ориенталия» вошла в репертуар труппы Дягилева, потом исполнялась на многих зарубежных сценах.

В России она не шла, ее фактически не знали. И только в 1993 году она возродилась благодаря инициативе Андриса Лиепы и внучки Фокина — Изабель Фокиной. Теперь она украшает многие русские и зарубежные сцены. А в фильме «Возвращение Жар-птицы», в который вошла и «Шехеразада», премьер-красавец Андрис Лиепа даже сыграл ревнивого шаха Шахрияра. А Илзе Лиепа — Зобеиду.

От рождения «Шехеразада» — шедевр, что подарило ей долгую, хотя не всегда легкую и счастливую сценическую судьбу.

Примечание

Понятие «ориентализм» возникло в ХIХ веке. Само слово происходит из латинского oriri (внезапно появляться, восходить), что впоследствии и дало французское Orient (Восток). «Ориентальные балеты» появились очень давно. Они были благосклонны к туркам и персам. В особом почете оказались иранские шахи да багдадские халифы, их подвиги на поле брани (оставались за сценой) и в гаремах (присутствуют во всем великолепии). В балетах времен Людовика ХIV менуэт танцует «турок» в чалме и роскошных шальварах. Даме руку галантно целует богато разодетый балетный «перс»…

На рубеже ХVII–ХVIII веков «восточный гость» — непременный персонаж трагедий, комедий, опер, балетов. Много восточных балетов подарил истории французский романтизм.

«Ориентализм» во Франции особо расцвел после перевода с арабского Антуаном Галланом сказок «Тысяча и одной ночи» в начале ХVIII века. Но в балете его герои по-настоящему затанцевали только в ХХ веке. Благодаря русским композитору, художнику, либреттисту, хореографу, великим артистам «Русских сезонов» Дягилева в Париже.