В Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина состоялась премьера спектакля «Пиковая дама. Балет» Юрия Красавина в хореографии Максима Петрова. В год 225-летия Пушкина «Пиковые дамы» особенно многолики; Екатерина Баева рассказывает, почему стоит посетить именно нижегородскую.

Новый спектакль называется «Пиковая дама. Балет» — не путать с просто «Пиковой дамой» в хореографии Юрия Посохова, поставленной в Большом театре в конце 2023 года. Про музыку к спектаклю и историю ее создания обстоятельно и интересно написал в театральном буклете Богдан Королек, один из постановщиков; процитируем только, что это, возможно, первая «Пиковая дама», где решили «обойтись без Чайковского». И это сработало.

Структурно спектакль поделен на два симметричных акта. Даже не читая ни оригинальной повести, ни либретто, любой зритель поймет, что происходит на сцене. Игроки понтируют. Гости галопируют. Германн наблюдает. Горожане вальсируют. Лиза вздыхает. Графиня сидит в инвалидном кресле, выставив в зал костлявое плечо.

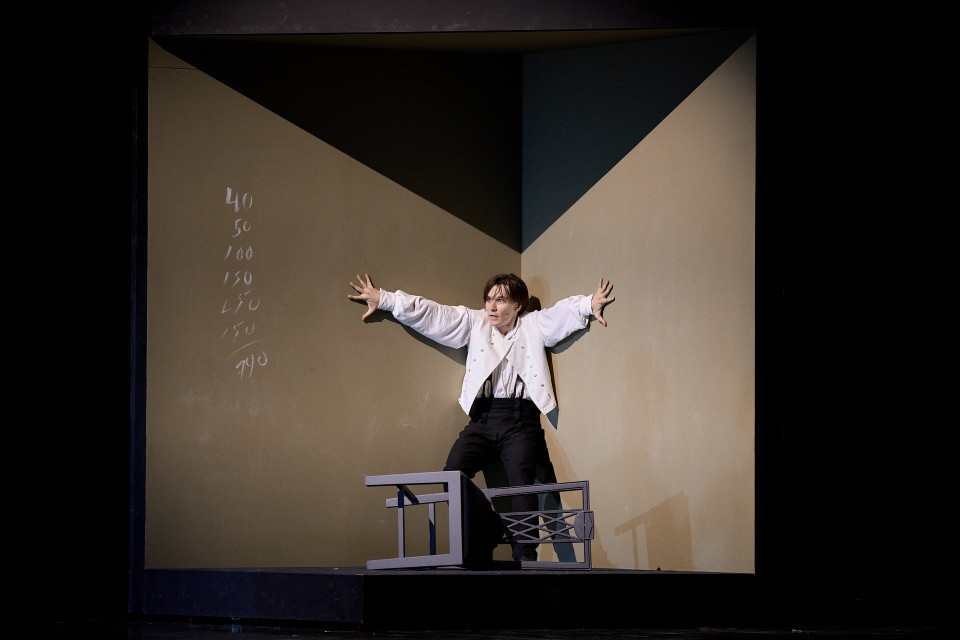

Визуально спектакль решен в черном, белом, золотом и серебряном; чуть выбиваются из общей гаммы зеленые офицерские мундиры и зловещий красный макияж некоторых гостей. Черный занавес исписан белыми меловыми формулами — успеха или гибели? Богатства или безумия? Теми же формулами украшены стены в комнате Германна, мелом же на спинах подписаны персонажи: Гость, Сурин, Нарумов. Только на спине у Чекалинского, графа из Москвы, и таинственного Распорядителя не написано ничего; он, как Воланд, имеет множество имен и обличий. В центре бальной залы висит огромная золотая люстра, которая, как чеховское ружье на стене, обязательно найдет себе применение не только как источник света.

Главных героев в спектакле четверо: Германн, Лиза, Графиня и ее визави (тот, что под разными именами). Однако стоит отметить, что именно в тот вечер, когда роль Графини исполняла прима-балерина Большого театра Мария Александрова, было совершенно понятно, о ком и зачем этот спектакль. Это не история бедного юноши, который сошел с ума. (Это, допустим, «Медный всадник», и местами Германн ну очень напоминает Евгения.) Это история женщины, которая одной своей жизнью породила множество мифов и легенд, способных свести с ума кого угодно, не только впечатлительного молодого человека.

Александрова — гениальная балерина, и пригласить ее на эту роль было столь же гениальным решением. Она выходит на сцену, бросает один взгляд в зал — и зал испуганно затихает. Ее выставленное плечо перетягивает на себя все внимание зрителя. Она раскрывает ладонь — и кажется, что она посвятила тебя в рыцари. Она смотрит на партнера так, будто танцует в последний раз. Она мощными прыжками пересекает сцену — и каждое мгновение, как стоп-кадр, отпечатывается у тебя в памяти. Магия ее сценического присутствия давно знакома столичным зрителям, и нижегородцам невероятно повезло заполучить актрису такого дарования в свой спектакль. Хочется надеяться, что Мария еще неоднократно там станцует.

Германн в балете — главный герой только по привычке. Он похож на Тома Рипли или даже Уилла Хантинга. Он простоват, угрюм, возможно, слегка наивен. Он любит формулы и дергает ногой, когда думает, перспектива завладеть секретом успеха становится слишком вероятной. Он больше интересуется богатством, чем Лизой; кажется, что их немногочисленные дуэты нарочно поставлены так, чтобы зритель не заподозрил Германна в излишней чувственности, даже когда ее необходимо имитировать для достижения корыстных целей. Но и образ Лизы сделан довольно сдержанным; в скромном платье с воротничком и фартуком, больше напоминая гувернантку, чем воспитанницу, угловатая Лиза становится собой, только когда никого нет рядом. Ее комната на сцене — слева, как и домик Жизели; Германн так же призывно стучится к ней в дверь, Лиза так же прячется туда, когда накаляются страсти, но только у Лизы нет доброй матери, которая бы запретила ей танцевать с незнакомыми мужчинами. Впрочем, в этой истории Лизе повезло чуть больше: она не умирает от разбитого сердца, скорее, замирает в недоумении, «а что, так можно было?»

Нижегородская «Пиковая», в отличие от многих постановок на известный пушкинский сюжет, не «означает тайную недоброжелательность», а, напротив, любезна со зрителем — как опытным балетоманом, так и неофитом. Уже сама продолжительность спектакля (1 час 40 минут) намекает, что краткость — сестра таланта (вспомним, что в пушкинской повести всего шесть глав), и не обязательно заночевать в театре, чтобы получить удовольствие от проведенного вечера.

Новички порадуются прекрасной дансантной музыке и гармоничным танцам; кажется, в XXI веке это перестало считаться преимуществом, но Красавин и Петров заставили зрителей вспомнить, что классический балет — это, собственно, танцы под танцевальную музыку, а не серия сложных движений подо что угодно. Театралы со стажем обсудят возможные аллюзии. Черно-бело-золотой спектакль, возможно, напомнит кому-то одну (довольно чудовищную) постановку одноименной оперы? Заломанная голова Графини — это оммаж Петрушке? Танец в серебряных костюмах — это отсылка к танцу золота в «Легенде о любви»? Зомби-кордебалет — это вилисы нового поколения? Сколько приставок мета- нужно добавить, чтобы добраться до сути этой обманчиво простой музыки? Все эти вопросы и референсы могут быть истинными или надуманными, несомненно лишь одно — все они в совокупности, безусловно, радуют глаз и слух. «Пиковую даму. Балет», как хороший фламандский натюрморт, можно читать как собрание умных символов, а можно запретить себе интерпретировать и просто наслаждаться. Вот сюжет. Вот музыка. Вот танцы. Вот красивый спектакль. Вот радостный вечер в театре, который мы заслужили.

Фото: Сергей Досталев © Нижегородский театр оперы и балета им. А.С. Пушкина