Ролан Пети — один из величайших балетмейстеров мировой истории, величайший режиссер и при этом еще энциклопедически развитый человек!

В театре шли прогоны возобновляемого «Лебединого озера». Тогда в старом здании Большого театра были смежные залы, а я торопился и, будучи заслуженным артистом, имел право проходить насквозь. И вот я иду через зал вдоль стеночки, и вдруг меня берет за руку женщина и говорит: «M. Petit, voilà Tsiskaridze», — и я вижу, что в репетиционном зале сидят Пети и Акимов.

И Пети мне говорит: «Молодой человек, а почему вы не ходите на класс?» — «Как не хожу? Я хожу! Как раз иду с класса Марины Семеновой».

И Ролан тогда повернулся к Акимову и сказал: «А я думал, Советский Союз и этот ад уже закончился». (В том плане, что Акимов показал ему всю труппу, но не меня.) После прогона «Лебединого» Ролан сказал: «Впервые вижу такое: в черном кабинете сцены на черном фоне весь в черном человек танцует за спиной артиста в белом, а видно только его». И, снова повернувшись к Акимову: «Я хочу, чтобы Германа танцевал Николай, а не артисты кордебалета, которых вы мне предлагаете».

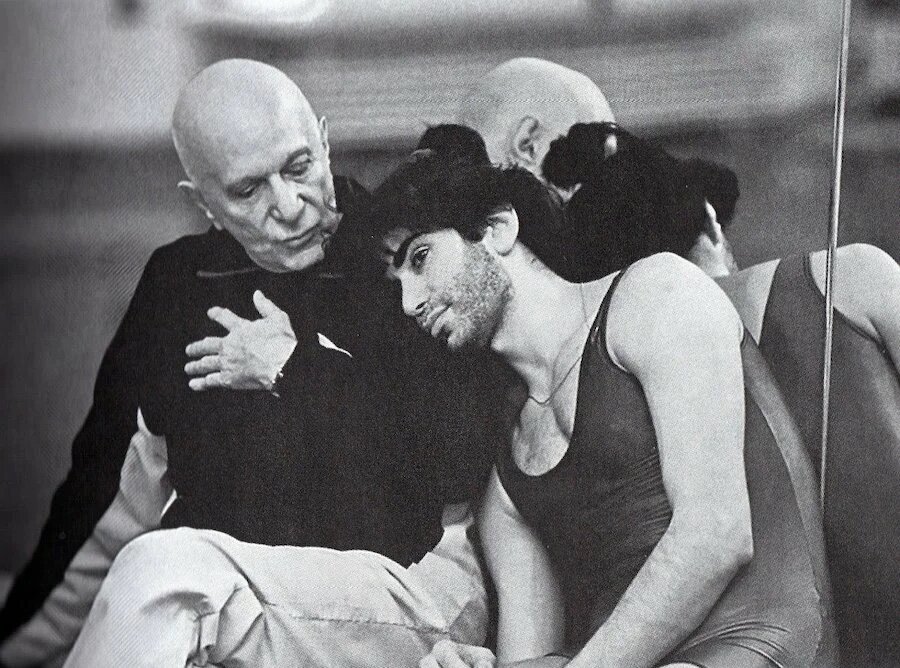

Он мне все время смотрел в глаза, так прижимал к себе и смотрел, а потом сказал: «С’еst са, je vais créer pour Vous un nouveau ballet» («Я создам для вас новый балет»). И уехал. И уже везде была объявлена двухактная «Пиковая дама» как восстановление того спектакля, который он ставил на Барышникова. А когда пришло лето (было начало июня), меня вызвал Иксанов и сказал, что звонил Ролан Пети, подтвердил, что будет ставить, но поменял план. Он сказал, что музыка к опере этому мальчику не подходит вообще, потому что у него трагедия в глазах, у него в миллион раз больше глубины, чем у Барышникова, и что он берет «Патетическую симфонию», балет будет одноактный. Иксанов меня спрашивает: «Вы согласны?» Я говорю: «А какое право я имею что-то здесь говорить». Вот и все. Потом было объявлено, что Пети приезжает в сентябре. И первое место, где я его потом увидел, была пресс-конференция в ТАСС.

Вы помните первую репетицию с Пети?

После пресс-конференции в ТАСС мне назначили репетицию, она длилась три часа. Так будет каждый день — в третьем зале наверху, на ярусах. Я приходил, а Ролан не пускал переводчицу — она сидела за дверью, и не приехали еще ассистенты. Была только Ульяна Кармадонова (концертмейстер балета), которая включала нам магнитофон. Пети взял музыку в интерпретации Бернстайна, она очень понравилась какой-то «тягучестью». Мне было очень тяжело… Ну как бы я не совсем понимал, что он говорит: он переходил с английского на французский, с французского на английский. И еще у него такая была манера постановки, что он конкретно на музыку ничего не показывал. Он показывал какие-то комбинации и позволял мне это разложить на музыку. Это было очень необычно, потому что я до этого со всеми балетмейстерами работал по-другому: они сначала мне прямо показывали вот это, вот это и вот это. Потом, где-то через неделю, появились ассистенты Ролана — Луиджи Бонино и Припарени. Было очень холодно, это был сентябрь, я в шерстянках начинал репетировать, а потом (когда разогревался) снимал. Была очень смешная ситуация, вместе с ассистентами тихо прошла переводчица, которую Ролан почему-то третировал. И мы стоим, и вдруг (ну что-то я делал-делал) Луиджи говорит «Quels pieds!» («Какие ноги!») про мои ноги. И Ролан поворачивается: «Attend — il va demonter les pantalons». Я понял это даже без переводчицы: «Подожди, он сейчас еще штаны снимет!» Они были потрясены тем, что я с ним вступал все время в диалог, что он меня все время обнимал, со мной шутил, он был всегда в приподнятом настроении. Через три дня они оба мне через переводчицу сказали, что такого не видели никогда, что он вообще-то тиран. Я не знаю, ко мне он относился с любовью и пиететом. Потом Зизи Жанмер мне сказала, что за всю жизнь у него было много артистов, которыми он увлекался, но никто не достигал такой степени любви, как я. «То, что он позволял тебе, никогда не позволял никому, даже мне», — сказала Зизи, но это уже было спустя пять или шесть лет после его ухода.

Какое у вас самое главное воспоминание о нем?

Оглядываясь назад, я понимаю, что эта встреча была предрешена судьбой, она была мне безумно нужна. Но ему она тоже была нужна, потому что он был «забытый балетмейстер» в том плане, что долго ехал на своих былых победах. Он давно ничего не ставил такого серьезного, чтобы прозвучало. Ему было 77 лет, мне 27 — такие важные точки, если понимать астрологию. Я родился 31 декабря, он родился 13-го — у нас совпадает много глобальных планет. И когда мы встретились, мне нужен был человек, который бы позволил мне поверить в то, что я что-то могу. Потому что наша система все время объясняла: ты урод, ты бездарь, ты без театра никто. А Ролан… вот у него в «Соборе Парижской Богоматери» есть одно место, когда Эсмеральда опускает горб Квазимодо и показывает (они находятся на крыше собора): «Посмотри, какой мир большой, посмотри, какой он прекрасный!» Вот в принципе Ролан со мной сделал такую вещь. Он мне опустил этот горб и показал мир немножко другим. А я в его жизни (как я понимаю, и как он потом сам говорил, и Зизи говорила), вернее, его увлечение мной дало ему такой прилив сил, что это затормозило его болезнь, которая на самом деле его уже накрывала. У него были уже «заходы». Мы потом с Зизи об этом говорили… Он мне очень часто звонил, просто так — или на городской телефон, или на мобильный, и начинал что-то рассказывать. Иногда я даже не понимал, потому что он резко переходил на английский. Но я ему все время поддакивал, а он смеялся. Валентина (его дочь) мне даже сказала в Париже: «Знаете, молодой человек, мне кажется, что мой отец вас любит больше, чем меня». Это было очень мило. Не могу сказать, что я в это поверил, но было приятно. Ролан меня очень опекал. Никогда не приезжал без дорогого подарка. Водил в рестораны, магазины. Думаю, Ролана очень во мне подкупило еще и то, что, когда мы с ним стали общаться, когда я уже немножко разговорился, он понял, что я читал Пруста, Стендаля, Бальзака, великолепно разбираюсь во французской литературе, истории, обожаю Трене, знаю весь французский шансон, который Ролан так любил, и в курсе, кто такой Морис Шевалье, Виан и так далее. Когда он понял, что я это цитирую, что я могу об этом говорить, он был потрясен. Потому что я знаю даже французское немое кино. Он не мог в это поверить. Он говорил: «Откуда? Тысячи французских артистов никогда не видели книгу Пруста, а ты это читал». Я с ним провел очень много времени — и в Лондоне, и в Нью-Йорке, и в Токио, и в Париже, и в Лозанне, мы все время ходили пешком, какими-то знаковыми дорогами. Он мне рассказывал, рассказывал, водил в музеи и наслаждался тем, что я ему тоже мог что-то рассказать. Он вообще ко мне относился не как к артисту. И еще была одна деталь. Я очень хотел, чтобы продолжилось наше сотрудничество, и долго искал подарок — хотел подарить ему прижизненное издание Пушкина, но не нашел. Я нашел басни Лафонтена, которые были изданы в Париже в год написания «Пиковой дамы». Но они были в России переплетены в новый переплет в год смерти Пушкина. Такое издание. Я подписал красивую открытку с «Демоном» в надежде на то, что, может, ему понравятся и Лермонтов с Врубелем. Вложил и подарил перед премьерой. И Ролан заплакал! Он сидел, плакал и говорил, что за всю его долгую карьеру он поставил сотни балетов на огромное количество артистов, которые не подарили ему даже конфетки. Позже Зизи мне сказала, что он очень бережно относится к этой книге, все время с собой возил — это была небольшая антикварная красивая книга. Наши отношения были немножко ближе, чем артиста и балетмейстера. И, конечно, главный подарок, который он сделал, — не только мне, вообще русской культуре, взяв «Шестую симфонию», «Пиковую даму», — поставил лучший балет за последние 30 лет! Ведь со времен «Спартака» не было ни одного спектакля, который бы получил такое количество государственных и театральных наград, который прошел с таким триумфом в Париже и Лондоне. Даже в Лондоне, где французов не любят и относятся к ним неважно, этот балет не смогли не оценить. Единственный, он единственный пока иностранный балетмейстер, которому дали Государственную премию в нашей стране.

В чем его уникальность и почему до сих пор его хореография актуальна?

Когда начинаешь учить текст, понимаешь, что все там очень просто. И у меня всегда возникал вопрос: а почему это придумал не я? Это же так просто! Это взять букву А и приложить к букве Б. Просто, может быть, немножко сместить акцент. Почему это не придумал ни один балетмейстер, стоящий рядом? Это фантазия, конечно. У него было необыкновенное видение. Мне было тяжело освоить многие его задумки, особенно когда «Пиковая» ставилась. Все-таки это была первая работа, и на мне была огромная ответственность. Он меня как-то отвел в сторону и сказал: «Николя, я понимаю, как тебе тяжело, и как ты переживаешь, какой груз ответственности на тебе, но поверь, твой успех — это будет мой успех, потому ни одного движения, которое тебе не подходит, я не поставлю. Ты делай слепо то, что я тебе говорю, и у тебя получится». Я, конечно, его услышал. Я ему очень доверял. Он был сложный человек. Его много били по жизни. Но он был очень теплый, любящий, по крайней мере меня он любил. И вот этот момент его хореографии — ясность, простота... Я не знаю, как было с другими, но у меня была полная свобода действий, как разложить партию музыкально. Вообще он сказал в какой-то момент, когда пытались включиться Луиджи, ассистенты: «Оставьте! У него природная музыкальность, он лучше сделает, чем вы». Он их не подпускал ко мне. Вот что интересно: дальше я станцевал в «Соборе Парижской Богоматери», «Кармен», которую он тоже для меня придумал, (просто это первым танцевал Легри, потому что я в том концерте танцевал другое), «Гибель розы», учил «Клавиго», но станцевал только генеральную, «Юношу и смерть» (все эти спектакли он готовил со мной лично), и он не подпускал ко мне ассистентов. И когда они подходили и говорили: «Месье Пети, здесь было по-другому», — он отвечал: «Отойдите, это моя хореография, я могу делать с ней все, что хочу!» И они поражались, что мне все дозволено.

Какое влияние на вас оказала работа с ним?

Он во мне открыл другой уровень актерского мастерства. Я же все-таки принадлежу к школе русского драматического театра. Меня учила Галина Сергеевна Уланова, и точно так же — по Станиславскому — со мной репетировал все Фадеечев. Но Ролан привнес эту западную манеру присутствия, накала внутреннего: не всегда что-то надо изображать лицом, не всегда надо добавлять жесты. Он меня научил, как пользоваться музыкальными акцентами так, чтобы они еще больше играли на меня. Он научил, как идти среди толпы, но так, чтобы никто не видел эту толпу, а смотрели только на тебя. Почему всех так бесило — я был незаменяем в этом спектакле, что показала практика. Он понял, с каким материалом имеет дело, и по-настоящему этот материал использовал. Он меня вписывал в «Юношу и смерть»! Я понимал, что не очень подхожу для этой роли, ее всегда танцевали кряжистые артисты. Не было таких danseur noble («благородный танцовщик»), как я. Таким артистам он эту партию не давал. Все-таки и у Ле Риша, и у Барышникова, и у Нуреева больше демихарактера в структуре их тела. Потому они и Базиля в «Дон Кихоте» танцевали все блистательно. А у меня этой краски вообще не было. Но он меня вписывал… Что интересно — только в Японии в балете «Юноша и смерть» над кроватью у художника висит портрет Жана Маре — точно так же, как это было на премьере в 1946 году. Ни в Парижской опере, ни в Ла Скала, нигде больше этот портрет не висит. Там везде какая-то абстрактная картина Кокто... А я всегда удивлялся, почему в программках пишут «Jeune homme», а женская роль «la Morte» — никогда не пишут «Jeunne fille». Он же девушку ждет, да? И когда я зашел в эту декорацию первый раз, то увидел портрет Жана Маре. Во-первых, я читал мемуары Жана Маре, читал книги Кокто, что Ролана вообще потрясло. Я спросил: «Ролан, почему здесь висит этот портрет?» Он мне говорит: «Знаешь, Кокто его принес прямо в день премьеры и повесил. Он в этот момент поругался с Жаном и таким образом хотел показать, что они опять вместе». И я поворачиваюсь к нему, смотрю и говорю: «Так значит, юноша ждет не девушку?» И он на меня так посмотрел пристально, улыбнулся лукаво и сказал: «Молодой человек, вы слишком много читаете». И для меня тогда все стало ясно. Это единственная работа Ролана, которая находится на грани, на стыке того, с чем он боролся всю жизнь. Все-таки Лифарь — это тоже своеобразный драмбалет. А Ролан был поклонником Баланчина. Он много рассказывал, что в юности любил Лифаря, не любил Баланчина, а потом понял, насколько Баланчин гений. Дело в том, что «Юноша и смерть» — это единственный спектакль, где есть атрибуты драмбалета. И там есть текст под каждым движением, который он мне объяснял, со мной проговаривал. Потом он сам сказал, что кроме Нуреева, Барышникова и меня он ни с кем (из русских танцовщиков) этот балет больше не репетировал. А мне сама подготовка к этому спектаклю много в Ролане открыла. Мы жили с ним три недели в Токио, и он много со мной гулял, рассказывал о юности — о том моменте, когда ставился этот спектакль; о том, как они росли с Жаном Бабиле; как они его прятали во время оккупации; как его отец рисковал жизнью, вывозя Жана за линию Мажино. Как он потом судился, как его предал Жан Бабиле, как его предала Ирэн Лидова. А Ирэн меня очень любила, и он знал, что я с Ирэн общаюсь. И он все время говорил: «Это ваша любимая Ирэн». А Ирэн на суде против него свидетельствовала — она была за Бабиле. Он этого не мог простить. В нем было безумное сочетание доброты и любви с очень большим количеством горечи... его сильно потрепала жизнь. Они с Зюзи всегда говорили, что их вырастили русские. Они учились у Преображенской, у Бориса Князева. Они всегда утверждали: «Мы несем традицию русского балета. Нас вырастили и воспитали русские». И когда я стал ректором Академии Вагановой, я написал письмо Зизи и сказал: «Я бы очень хотел, чтобы в музее были ваши вещи». И она мне прислала свои костюмы из «Кармен», свои туфли и костюм Ролана из «Коппелии» — и они хранятся в академии. Мне безумно приятно, что частица этих людей находится на улице Зодчего Росси. Есть, между прочим, фотографии, когда они первый раз были в России: они приехали в Ленинград и сразу отправились на улицу Зодчего Росси. И такая красивая фотография есть: они идут по улице Зодчего Росси, оба в белом. Это начало 1970-х.