Людмила Васильевна Свешникова — пианистка и концертмейстер балета с более чем 60-летним стажем, лауреат премии «Золотой софит».

Людмилу Свешникову знают довольно хорошо: практически все балеты, партитура которых предполагает соло рояля, звучали и продолжают звучать в Мариинском театре в исполнении Людмилы Васильевны. «Ballet Imperial» и «Рубины» Джорджа Баланчина, «В ночи» Джерома Роббинса, «Призрачный бал» Дмитрия Брянцева, «Лунный Пьеро» Алексея Ратманского, «Парк» Анжелена Прельжокажа — вот далеко не полный список постановок, которые она исполняет, сидя в оркестровой яме, а иногда и на сцене. У меня уже давно зрело желание познакомить аудиторию с профессией концертмейстера балета — профессией, без которой невозможно представить будни ни хореографического училища, ни балетного театра. По-настоящему — глубоко и всесторонне — ею владеют лишь единицы, и Людмила Васильевна — одна из их числа.

Людмила Васильевна, как Вы попали в балет?

В балет я попала совершенно случайно. В 1961 году после окончания восьмого класса школы я поступила на вечернее отделение Музыкального училища при Ленинградской консерватории и была обязана предоставить справку с работы. Мне было 15 лет, и найти работу казалось почти невозможно. Но мой родственник узнал, что Ленинградскому хореографическому училищу требуются концертмейстеры, и юная девочка с косичкой появилась на пороге училища. Хотя мне должно было вскоре стукнуть шестнадцать лет, на вид можно было дать не больше двенадцати.

Помню свои первые впечатления от урока классического танца у педагога Бориса Васильевича Соловьева. Мне тогда показалось, что музыка, сопровождающая класс, — это какая-то дребедень, играть совершенно нечего. Когда занятие закончилось, старший концертмейстер школы Лидия Николаевна Литвинова, которая сопровождала меня, сказала: «Ну, ты, конечно, с этим не справишься, потому что все это очень сложно». А я про себя подумала: «Какая глупость, что тут играть-то, как это я с этим не справлюсь?!» Но, разумеется, промолчала, а Лидия Николаевна повела меня на урок историко-бытового танца в класс к чудесной, интеллигентной, удивительно благородной женщине, внучке легендарного адмирала русского балтийского флота Николая Оттовича фон Эссена Марине Борисовне Страховой, которая во многом определила мою дальнейшую жизнь. Как я потом поняла, Лидия Николаевна, великолепно импровизируя по слуху, не очень дружила с нотным текстом. В какой-то момент она шепнула: «Вот что, давай-ка мы тебя проверим, умеешь ли ты играть по нотам и читаешь ли ты с листа». И с этими словами она поставила передо мной сборник танцевальной бальной музыки, открыв его на странице с танцем «Па Зефир». Для меня читка с листа не представляла никакой трудности, и Марина Борисовна была в восторге: «Ну, деточка, из тебя точно выйдет балетный концертмейстер, с первого раза сыграла все как надо. Ты очень чувствуешь движение!» С легкой руки Марины Борисовны и началась моя жизнь в балете. До сих пор у меня в трудовой книжке лежит листочек о приеме на работу, датированный 1961 годом, — из-за моего возраста делать подобную запись в самой книжке не имели права.

Мне очень нравилось играть у Марины Борисовны. Нравилось все: и танцы, и дети, от которых я сама недалеко ушла. Они звали меня Людочка и на «ты», ведь мы чувствовали себя почти ровесниками. Именно Страхова посоветовала мне обязательно научиться играть и уроки классического танца, так как без них я не смогу стать настоящим балетным концертмейстером. Мне очень не хотелось играть классику, так как шаблонный, одинаковый, как мне тогда казалось, аккомпанемент классического тренажа представлялся очень скучным и неинтересным. В дальнейшем я, конечно, освоила технику музыкального сопровождения уроков классического танца и много их играла, но тем не менее эта нелюбовь к ним сохранилась у меня на всю жизнь.

Вы много лет работали в Ленинградском хореографическом училище, менялось ли что-то за это время кардинально?

В целом, в годы моего пребывания в хореографическом училище там царила прекрасная и, если можно так сказать, интеллигентная атмосфера. Я пришла в школу, когда ее художественным руководителем был выдающийся представитель старого поколения, легендарная личность, человек глубокой культуры, выпускник Михаила Фокина Николай Павлович Ивановский. Именно он задавал тот непривычный для меня и потому казавшийся необычным дух XIX века всему, что происходило в школе. В 1962 году Ивановского сменила Фея Ивановна Балабина — доброй души человек и прекрасный профессионал своего дела. Должность директора все эти годы занимал Валентин Иванович Шелков, строго следивший за порядком и дисциплиной в школе. Ко мне все относились замечательно, возможно, потому, что я была ребенком, к тому же очень старательным, исполнительным и воспитанным. Именно в этой атмосфере, как мне казалось, всеобщей любви проходили мои почти еще детские годы — годы профессионального становления.

Какие пианисты к кому попадали на уроки зависело от старшего концертмейстера Лидии Николаевны Литвиновой. Я всегда просила, чтобы меня отправляли к преподавателям с более мягким и спокойным характером, но это не всегда получалось. Как-то раз Литвинова мне сказала, что я должна играть актерское мастерство у Евгении Эдуардовны Бибер. Я чуть не заплакала и взмолилась: «Ой, Лидия Николаевна, можно только не к Бибер!» Дело в том, что Евгения Эдуардовна считалась грозой пианистов. Увидев меня, она очень удивилась: «Девочка, а ты вообще на клавиши нажимать умеешь?» Начался урок с того, что она поставила мне на пюпитр какие-то ветхие, потрепанные ноты — теперь-то я знаю, что это был репетитор — переложение оркестровой партитуры балета для двух скрипок, ведь в XIX веке и постановочные, и обычные репетиции проходили не под фортепиано, а под скрипку. Но тогда эта рукопись, содержащая только строчки с мелодической линией в скрипичном ключе, без какого бы то ни было аккомпанемента или гармонии, показалась мне очень странной. На титульном листе я прочитала: «Корсар». Бибер ткнула пальцем в ноты, указав на тот такт, с которого я должна была начать играть. Когда передо мной стояли ноты, какими бы необычными или непривычными они ни казались, я начинала себя чувствовать значительно увереннее. Я сыграла нужный фрагмент, добавляя к написанной в нотах мелодии на ходу придуманный мною аккомпанемент, и Евгения Эдуардовна осталась очень довольна. Так я стала постоянным концертмейстером в ее классе.

Были какие-то особо запомнившиеся Вам уроки Бибер?

Одна из учениц исполняла вариацию Юнги. Этой вариации в «Корсаре» давно уже нет — Бибер показывала старую, ныне, к сожалению, не сохранившуюся редакцию старинного балета. И вот в конце танца Юнги исполнительница должна была приложить ладони рупором к губам и громко прокричать: «На борт!» Показывая этот фрагмент, Евгения Эдуардовна рассказала, что фраза Юнги в спектакле неизменно вызывала улыбку у коллег-артистов и публики и служила поводом для шуток, так как со стороны иногда вместо «На борт!», казалось, что Юнга восклицает: «Аборт!»

Большую часть времени с учениками шестого класса Бибер отводила для изучения условного жеста. Что это было за потрясающее искусство пантомимы, и как жаль, что сейчас оно почти утеряно! Бибер — истинный носитель этого (теперь уже раритетного) жанра балетного театра. Да и сама она являлась уникальной личностью, олицетворением старой, петербургской, императорской школы. Ее отличал невероятный артистизм, который позволил ей после достижения определенного возраста перейти в амплуа мимической актрисы. Кстати, именно она была первой исполнительницей партии Кормилицы в балете Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта». Но что во мне вызывало особый трепет, так это ее участие в парижских сезонах Дягилева в течение 1910–1913 гг. Мне она казалась неким связующим звеном между совсем старым, еще дореволюционным, балетом и современностью.

Мне посчастливилось видеть еще одну танцовщицу тех времен — ученицу Фокина, прославленную Елену Люком. Помню ее очаровательный облик, легкую изящную фигуру, маленькую головку с тонкими чертами лица, обрамленными седыми волосами…

А Евгения Эдуардовна внешне была совсем другая: в те годы уже довольно тучная, властная, харизматичная. Но даже если ее и боялись, мне кажется, ученики ее очень любили. Да и было за что!

Я работала с Бибер до самого ее конца. В 1970 году, за год до своего восьмидесятилетия, Евгения Эдуардовна заболела и ушла из школы, но связи я с ней не теряла: она регулярно мне звонила, приглашала в гости в свою наполненную антикварной мебелью и пропитанную духом старины квартиру на улице Писарева. Незадолго до смерти, в 1974 году, Бибер подарила мне на память три миниатюрных статуэтки из белого китайского фарфора, которые то ли ей подарили, то ли она сама приобрела в Париже во время дягилевских сезонов. Как она сама сказала: «Три Г» — миниатюрные бюсты Глюка, Гайдна и Генделя. Эти статуэтки для меня очень дороги, и я бережно храню их до сих пор.

С какими еще педагогами Вы работали в школе?

Практически со всеми, и каждый из них достоин того, чтобы о нем написать. Я играла у Нинель Петровой, Инны Зубковской, Игоря Уксусникова, Николая Серебренникова (с которым мы вместе сделали учебно-методический фильм «Дуэтный танец»), очень много и плодотворно работала с Наталией Дудинской и Константином Сергеевым, с Лидией Тюнтиной и многими, многими другими.

Лидия Тюнтина, кажется, была ученицей балерины Императорских театров Клавдии Михайловны Куличевской.

Да, именно так. Ученица Куличевской, впоследствии окончившая педагогические курсы у А.Я. Вагановой, Тюнтина около 40 лет преподавала в хореографическом училище, воспитав не одно поколение балерин. И более тридцати лет из этих сорока она была бессменным репетитором всех театральных балетов в школе. На этих репетициях я больше всего общалась с учениками младших классов. Помню, например, яркую, очень красивую, маленькую Алтынай Асылмуратову, Риточку Куллик, сразу обращавшую на себя внимание невероятным артистизмом и обаянием. Играть эти репетиции я очень любила. Удовольствие доставляло и общение с Лидией Михайловной. Она была настоящей «вагановкой» по духу — строгой и требовательной. Через руки Тюнтиной проходило очень много детей, и помню, что она с трудом запоминала, кого как зовут. Называла всех просто «мальчик» или «девочка». Особенно ярко перед глазами почему-то стоит картина репетиции «Гномов» из балета «Золушка». Там есть такое многократно повторяющееся движение, когда гномики передвигаются особым шагом: сначала наступают на правую ногу, поднимая левую назад в attitude и при этом наклоняя весь корпус вниз, а потом, наоборот, встают на левую ногу, поднимая правую вперед в attitude и отклоняя корпус уже назад. Так вот помню, как с возгласом «Девочка!» Лидия Михайловна подходила к детям, за шею пригибая их корпус как можно ниже к земле. Одной из этих девочек была маленькая Алтуся Асылмуратова, которой в тот раз досталось от Лидии Михайловны едва ли не больше других.

Тюнтина была довольно вспыльчивой. Дисциплина на ее репетициях была железной, и побаивались ее не только дети, но и я сама. Особенно я переживала за то, чтобы быстро сообразить, с какого места нужно играть: у нее был какой-то своеобразный счет (как, впрочем, это случалось и у других педагогов того и более старшего поколения). Например, она могла попросить меня сыграть с «шестидесяти трех» или с каких-нибудь «пятидесяти двух». Я начинала очень волноваться, пытаясь понять, откуда у нее взялись такие цифры в музыкальном счете и какое именно место имеется в виду.

Я знаю, что Вы хорошо были знакомы с легендарной балериной Кировского театра, близкой подругой Галины Улановой Татьяной Вечесловой.

Да, в годы работы в училище я попала к ней в класс актерского мастерства. Татьяна Михайловна была уникальной балериной, ярким художником и удивительно интересной личностью. Ее любили и восхищались ею, она была человеком невероятно творческим: сама писала стихи, статьи и книги. После того, как Вечеслова закончила танцевать, она погрузилась в преподавательскую деятельность. Будучи репетитором Кировского театра, она работала с Инной Зубковской, Ириной Колпаковой, Натальей Макаровой, Аллой Осипенко, Нинель Петровой, Ольгой Моисеевой и многими другими.

В середине 1950-х годов Татьяна Вечеслова недолго возглавляла хореографическое училище, а в 1969 году пришла туда вести актерское мастерство, и без ложного хвастовства скажу, что Вечеслова сама из всех пианистов выбрала меня. Несмотря на мой юный возраст, к тому моменту я уже завоевала репутацию специалиста, который без труда играл любые сложные произведения. Концертмейстеры в школе были очень хорошие, замечательные профессионалы своего дела. Но это было еще то старое поколение балетных концертмейстеров, которые, пожалуй, за исключением прекрасной пианистки, окончившей консерваторию, Маргариты Алексеевны Богдановой, редко имели за плечами серьезное пианистическое образование, да и по нотам иногда играли с трудом, чаще — по слуху. Поэтому там, где требовалось исполнять какую-либо авторскую музыку, а уж тем более читать с листа, так или иначе оказывалась большей частью я.

Играть в классе у Вечесловой было невероятно интересно. Это был выдающийся мастер, мастер с большой буквы. И для меня удивительным было то, что она — закончившая к тому времени свою блестящую танцевальную карьеру, признанный и заслуженный мэтр своего дела — относилась ко мне, девчонке, с большим уважением и, я бы даже сказала, почтением. Мне кажется, это шло от ее воспитания и культуры. Дед Вечесловой по материнской линии был альтистом оркестра Мариинского театра, три ее тетушки окончили курс в консерватории, причем одна из них — и это общеизвестный факт — учила нотной грамоте и игре на рояле молодого Игоря Стравинского. Возможно, именно в семье Татьяне Михайловне привили чувство пиетета к профессии музыканта. Но так или иначе, уважение я чувствовала на каждом уроке. Татьяна Михайловна меня научила очень многому, это была настоящая школа мастерства. Причем учила она как-то исподволь, не ругая и уж тем более не унижая.

Например, если оказывалось, что ей необходимо меня попросить увеличить темп или, наоборот, замедлить, она никогда так не говорила — сыграйте здесь, пожалуйста, побыстрее или помедленнее. Татьяна Михайловна объясняла характер персонажа, рассказывала, какова психологическая мотивация того или иного поступка героя.

В те годы Вечеслова любила устраивать в ленинградском Союзе театральных деятелей свои творческие вечера, которые отличались от многих других подобных балетных концертов необычным сочетанием поэзии, музыки и танца. Первое отделение было целиком словесным. Татьяна Михайловна цитировала отрывки из своей книги, рассказывала о дружбе с Анной Ахматовой и читала ее стихи. Второе же отделение полностью отдавалось танцу. Фрагменты балетов шли в исполнении учеников Татьяны Михайловны: студентов хореографического училища и звезд Кировского театра, которые тогда работали с Вечесловой.

Моей задачей было не только играть оба отделения, но также подобрать музыку, созвучную рассказам Татьяны Михайловны и подходящую по образности и ритму стихам Ахматовой, поскольку первое отделение задумывалось как мелодекламация Вечесловой под аккомпанемент рояля.

Творческий вечер имел столь большой успех, что нас пригласили с ним в Москву. В московском Союзе театральных деятелей собрались выдающиеся представители культуры и искусства того времени — по сути, круг общения Татьяны Михайловны, ее знакомые и близкие друзья. Сейчас могу всех уже не припомнить, но точно в зале сидели Ольга Берггольц, Галина Уланова, знаменитый театральный режиссер Юрий Завадский, актриса МХАТа Ольга Андровская, этуаль Парижской оперы Иветт Шовере, танцовщик и хореограф Асаф Мессерер и многие другие.

После первого отделения ко мне подошла с похвалами Галина Сергеевна Уланова. Я растерялась, не находила слов, что ответить, и совершенно искренне принялась изливать Улановой свой восторг, говорить, что счастлива познакомиться с ней лично. Однако, не успев начать, тут же осеклась на полуслове и еще больше смутилась: любые комплименты были неприятны Галине Сергеевне, и я отчетливо это почувствовала.

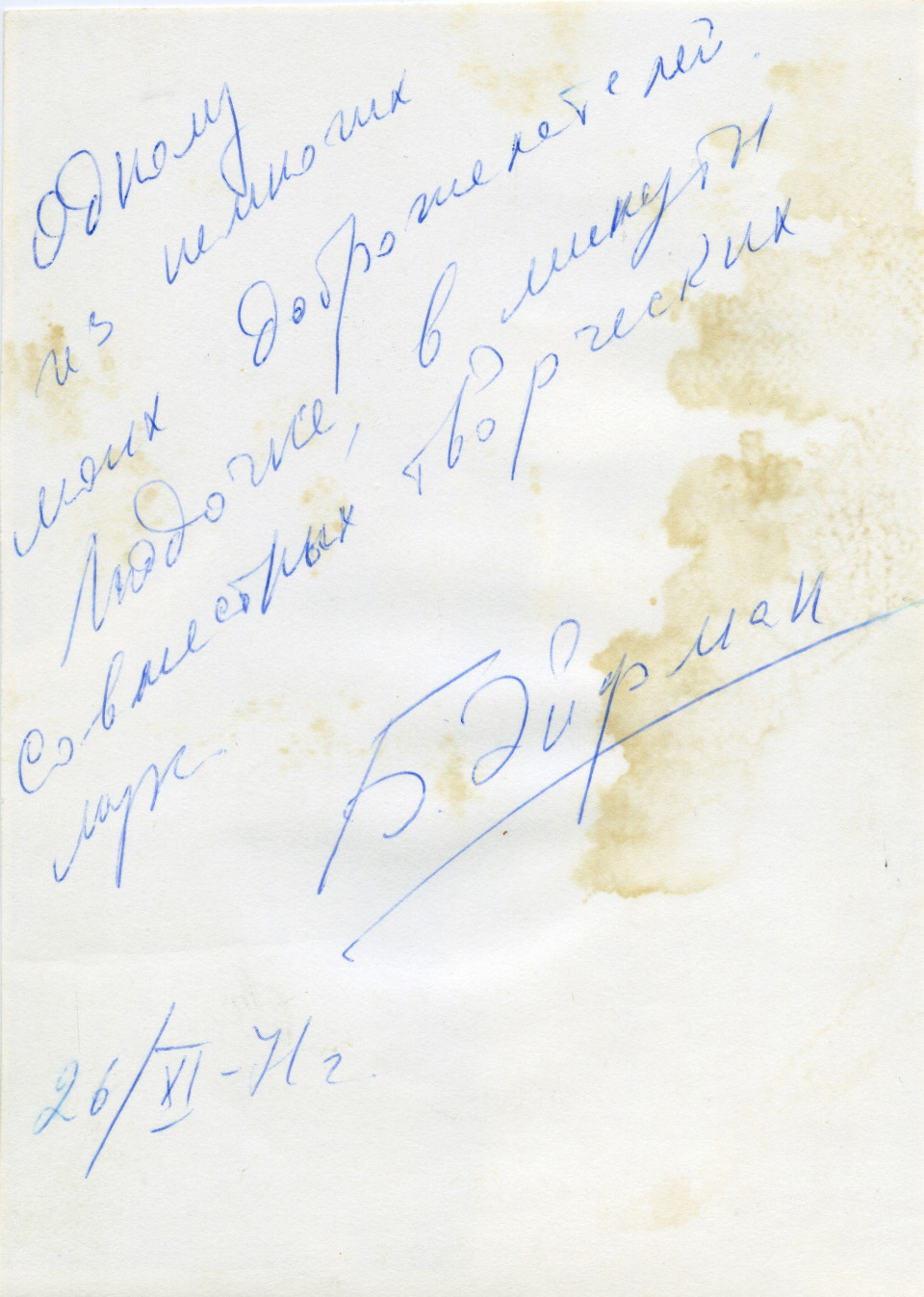

Известно, что Вы много и плодотворно сотрудничали и с Борисом Эйфманом, расскажите, пожалуйста, как это происходило.

Творческое сотрудничество с Эйфманом началось у меня еще в годы его учебы на балетмейстерском отделении Ленинградской консерватории. Боря ежегодно и довольно много ставил для детей, а я у него играла практически на всех репетициях и концертах. Но бывали и исключения. В 1971 году Эйфман работал с детьми сразу над двумя постановками: «Блестящим дивертисментом» Михаила Глинки и «Встречей» на музыку из оперы Родиона Щедрина «Не только любовь». За «Блестящий дивертисмент» отвечала я, а «Не только любовь» исполнял Эмиль Лудмер, который, собственно, и являлся автором переложения партитуры Щедрина для рояля.

И вот однажды ко мне подошел Эйфман. Он сказал, что на следующий день состоится прогон «Встречи», на который специально из Москвы приедет сам Родион Щедрин: «Людочка, от этого просмотра зависит моя судьба, поэтому ты должна непременно завтра играть». Я пыталась отказаться, как только могла: слыханное ли дело, выучить за одну ночь такой объем абсолютно новой музыки, которая даже не на слуху, да и играть ее потом в присутствии композитора! Но Боря меня так уговаривал, что в конце концов я сдалась. Оказывается, я была у него своего рода талисманом. Как он мне тогда сказал, каждый свой новый балет ему следовало начинать со мной и непременно во вторник. Поэтому Эйфман был убежден: как бы я завтра ни сыграла, примета должна сработать. Вручив мне рукописные ноты, неразборчиво набросанные Эмилем Лудмером, и дополнив их несколькими пластинками с записью оригинальной оперы Щедрина, Боря запер меня в «Пионерской комнате», находившейся прямо напротив лестницы на третьем этаже школы. Несколько часов подряд я слушала вдоль и поперек оперу Щедрина, чтобы понять, что это за музыка, и попытаться ухватить ее суть, поскольку времени на разбор нотного текста и его методичное выучивание у меня попросту не было. К позднему вечеру представление о музыке у меня сложилось. Я поехала домой и, несмотря на ночное время суток, села за инструмент. К девяти утра с гудящей головой после бессонной ночи я вернулась в школу на репетицию. Щедрин должен был прийти то ли к десяти, то ли к одиннадцати часам, но мне-то еще предстояло узнать и запомнить хореографию, все темпы, к которым привыкли исполнители и под которые им будет комфортно танцевать. Перед залом меня встречали тогдашние выпускники — Андрюша Босов, Гена Бабанин и Лена Алексеева (сейчас Алканова), танцевавшие в новой постановке трио. Мальчики принялись успокаивать: «Ты, главное, не волнуйся, все будет хорошо. Ну, сыграешь быстрее или медленнее — неважно, мы все станцуем».

Дальнейшее я помню словно сквозь пелену. Открылась дверь, и вошли Родион Щедрин с Майей Плисецкой. Меня поразило, что Плисецкая такая маленькая: на сцене она всегда казалась мне очень высокой. Когда репетиция закончилась, Щедрин подбежал ко мне со словами: «Как вы все это смогли сыграть?» Схватил рукописные ноты Лудмера, вложенные в картонный скоросшиватель «Дело №…» и на его обложке написал автограф. Не помню точный текст, хотя хранятся эти ноты у меня до сих пор, но там фигурировала такая фраза: «У меня было подозрение, что у вас три руки». Высшая похвала, на мой взгляд, которой мог удостоить меня композитор. Боря тоже был очень доволен тем, как прошел просмотр. Совпадение это или нет, но с того момента, действительно, его карьера балетмейстера пошла в гору.

Что касается меня, то впоследствии я еще не раз общалась с Родионом Константиновичем. Так, например, когда в 1981 году Дмитрий Брянцев ставил в Кировском театре балет «Конек-Горбунок» на музыку Щедрина, мы вместе с Димой ездили в Москву, чтобы утвердить у композитора необходимые купюры и небольшие перестановки. Помню квартиру Родиона Константиновича, в которую время от времени забегала Майя Михайловна, жившая напротив, на той же лестничной площадке, что и Щедрин. Потом, через много лет, мы снова встретились с Родионом Константиновичем на постановке балета Алексея Ратманского «Анна Каренина», где я была ответственным концертмейстером и играла большую часть репетиций. Как ни странно, после стольких лет Щедрин меня узнал и опять не скупился на похвалы в мой адрес за точное проникновение в суть его музыки.

Вы только что упомянули Дмитрия Брянцева, талантливого хореографа, который почти 20 лет возглавлял Московский театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. С ним Вам тоже довелось работать?

Мне кажется, проще назвать тех, с кем я не работала, чем перечислить всех тех, с кем довелось так или иначе сотрудничать. Да, Диму я знала еще со школы: он учился как раз в моем любимом классе вместе с Айсулу Токомбаевой, Леной Евтеевой, Светой Ефремовой, Олей Вторушиной и Вадимом Гуляевым. Как хореограф Дима ярко заявил о себе в 1976 году на Всесоюзном конкурсе балетмейстеров. Я смотрела трансляцию этого конкурса по телевизору и хорошо помню номер, поставленный Димой, — «Трудный характер» на музыку «Сарказмов» Сергея Прокофьева. Исполняли его Ольга Стружкина и Юрий Гумба. Мне кажется, что именно после этого конкурса Игорь Бельский, возглавлявший в те годы балет Кировского театра, пригласил Брянцева в Ленинград поставить вечер миниатюр, который получил название «Хореографические новеллы». И вот на этом вечере два номера — «Скарбо» Равеля (миниатюра Брянцева называлась «Метаморфозы») и «Сарказмы» Прокофьева («Трудный характер») — должна была играть я. «Метаморфозы» прошли только на генеральной репетиции, и их сняли со спектакля. Боюсь ошибиться, но мне кажется, что Леонид Якобсон, сидевший тогда в зале, обвинил Брянцева в плагиате, посчитав, что этот номер очень похож на его собственную постановку «Минотавр и Нимфа». Возможно, эта информация и недостоверна, но, во всяком случае, после генеральной репетиции «Метаморфозы» больше не исполнялись. А вот «Трудный характер» ждала более счастливая судьба. Он не только был включен в программу концерта Дмитрия Брянцева, но и в дальнейшем часто исполнялся на различных других вечерах балета и гастролях.

С Брянцевым я работала и значительно позднее. В 1995 году он создал балет на музыку Фредерика Шопена «Призрачный бал», премьера которого состоялась в ДК Первой Пятилетки на Крюковом канале. Сейчас здесь разместилось новое монументальное здание Мариинского театра, «Мариинка-2». Дима обратился ко мне с просьбой помочь. Как он позднее выразился: «Ты так играешь, что я вдохновляюсь и сразу понимаю, что должен ставить. Ты — соавтор этого балета».

Премьера «Призрачного бала» сопровождалась курьезным происшествием, хотя тогда, во время спектакля, мне было вовсе не до шуток. Брянцев задумывал свое произведение «à la белый» романтический балет. Кулисы и задник представляли собой прозрачный, струящийся тюль. Пианист помещался в центре сцены. За легкой белой тканью он был виден зрителю, но словно окутан дымкой. Для создания еще более «призрачной» атмосферы Дима распорядился поместить в кулисах специальные вентиляторы, которые раздували кулисы и задник, вторя движениям артистов. Но чтобы «одежда» сцены не разлеталась от ветра во все стороны, по низу ткань, как это и положено, была зафиксирована грузами. И вот на премьере, сидя на сцене за роялем, в какой-то момент я почувствовала, что тюль не только покрывает мои руки, но уже приближается к моему лицу. Я начала играть одной рукой, пытаясь второй выпутаться из предательской ткани, обволакивающей меня все теснее и теснее. Мой муж смотрел спектакль из зала, и как он потом мне рассказал, решил, что либо хореограф поставил танцевальный текст не только артистам, но и пианисту, либо я отгоняла каких-то уж слишком назойливых мух. А я не переставала махать рукой, с ужасом осознавая, что сейчас, видимо, вообще вынуждена буду прекратить играть. Борьба с тканью шла под исполнение мною мазурки, в которой несколько раз были скачки через две октавы с одной ля на другую. И вот я один раз не попала на нужную ноту, потом второй. Да и как тут попасть, если руки плотно связаны, словно в коконе! А после мазурки предстоит играть концерт для фортепиано с оркестром с виртуозными пассажами и аккордами через весь рояль. Сложно даже вообразить, как это возможно будет исполнить в подобных обстоятельствах. Чувствую себя в полном отчаянии: если я остановлюсь, значит, остановится весь балет. А я нахожусь в центре сцены, не могу ни встать, ни сказать что-либо. Понимая, что терять мне уже нечего и хуже уже не будет, я начинаю громким шепотом звать на помощь: «Помогите кто-нибудь! Уберите тюль!» Разумеется, меня никто не слышит, и я понимаю, что все, конец. И тут — о чудо! — мои беспорядочные движения руками в воздухе, а может, и мои воззвания о помощи привлекли внимание стоявшего в кулисах танцовщика Жени Неффа. К тому моменту он уже оттанцевал свой дуэт с Наташей Павловой и заметил — со мной явно что-то не так. Рассмотрев, что груз больше не держит задник, он героически, по-пластунски, пополз по арьерсцене меня распутывать. Не знаю, видела ли публика ползающего по сцене Женю, но в конце концов ему удалось меня вызволить и вернуть на место грузы, закрепив их на тюле так, чтобы он больше не улетал. Все это время я, разумеется, не переставала играть.

Сейчас, конечно, это трагическое для меня происшествие вспоминается с юмором.

Людмила Васильевна, работа с какими танцовщиками или хореографами запомнилась Вам больше всего?

Осенью 1989 года меня вызвал к себе заведующий балетной труппой Геннадий Владимирович Шрейбер и сказал: «К нам приехал Рудольф Нуреев, завтра нужно сыграть ему урок. Заниматься он будет сам, без педагога, но просит, чтобы был пианист».

Приезд Нуреева в Ленинград был тогда для всех невероятным событием. Ему предстояло выйти на сцену Кировского театра в главной партии балета «Сильфида» в паре с Жанной Аюповой.

Утром следующего дня захожу в зал и вижу Нуреева в неизменном берете на голове, а также оператора, который снимал о нем фильм. Я села за рояль и принялась ждать, когда Нуреев покажет комбинацию, чтобы я понимала, что именно играть. Но вместо этого Рудольф подошел ко мне с какими-то нотами, которые поставил на пюпитр. Я прочитала: «Хорошо темперированный клавир» Иоганна Себастьяна Баха. Удивившись, я даже переспросила, действительно ли это то, что нужно сейчас играть, и он ответил, что, да, все правильно. Я открыла первую страницу, думая про себя, что, мол, странно, но ладно, до-мажорная прелюдия на plié подойдет. Вижу, Нуреев заканчивает делать plié и дальше следует черед battement tendu. Я замешкалась, не зная, что такого подходящего из Баха можно подобрать для tendu. Но Нуреев помахал мне рукой: «Играйте дальше!» Я ему отвечаю: «Дальше фуга». На что слышу в ответ: «Ну и очень хорошо, играйте фугу. Играйте подряд все, что там написано». Столь необычный индивидуальный класс Нуреева произвел на меня большое впечатление. Танцовщика совершенно не заботили ритм, темп, характер музыки в плане их удобства для движений. Бах ему нужен был просто для настроения и вдохновения.

После окончания урока меня опять позвал к себе Геннадий Владимирович, чтобы спросить, как все прошло. Я ответила, что не играла ничего, кроме «Хорошо темперированного клавира» Баха. Геннадий Владимирович не поверил своим ушам: «Как! Не может быть! Завтра же Нуреев хочет прийти на класс к Нинель Кургапкиной, кто же там у меня Баха ей сыграет! Давай-ка ты и завтра им урок пойдешь играть». На следующий день я уже была готова к любым неожиданностям. Но Нинель Александровна начала задавать свои обычные комбинации, требующие такого же традиционного музыкального сопровождения, а Нуреев принялся вместе со всеми их послушно выполнять. Уроки в последующие дни я уже не играла, но меня «прикрепили» к Нурееву на все репетиции.

Мое общение с Рудольфом имело неожиданное продолжение. Летом 1992 года мы с театром поехали на гастроли в Америку. И как-то раз — дело было в Сан-Франциско — ко мне подошел Тахир Валеевич Балтачеев: «Людочка, пойдем со мной на концерт к Рудику, он меня пригласил, сегодня будет дирижировать». Это звучало интригующе, и я, конечно же, поехала.

В зале мы купили программку и прочитали: «Студенческий оркестр урологического факультета Калифорнийского университета». Сочетание дирижера Нуреева со студентами урологического факультета казалось немного сюрреалистичным. Программа концерта состояла из двух отделений: в первом должна была прозвучать сюита из балета Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта», а в завершение вечера — «Героическая симфония» Людвига ван Бетховена.

Оркестранты начали занимать свои места, настраивать инструменты, затем в зале воцарилась тишина, которую прервал гром аплодисментов, — на сцене появилась фигура дирижера. К моему удивлению, Рудольф направился к дирижерскому пульту неожиданно робкой походкой, так не свойственной признанному кумиру мирового балетного театра. Сухо и очень добросовестно он дирижировал «сетку», соответствующую нужному музыкальному размеру. Никакого подобия музыкальности такое дирижирование не несло, и ни о какой экспрессии жестов и выразительности речь не шла. Оркестр играл, почти не обращая внимания на Нуреева, который, по моим ощущениям, и сам чувствовал себя не в своей тарелке.

Много позже я где-то прочитала, что Рудольф был очень увлечен освоением новой профессии: брал уроки дирижирования, осваивал чтение партитуры, посещал семинары камерной музыки, играл на рояле. Однако он постоянно сомневался, справляется ли с ролью дирижера. Даже зная музыку наизусть, он все время смотрел в ноты, чтобы показать, что он действительно дирижирует тем, что в них написано. Этой же неуверенностью в своих силах, видимо, объясняются и столь ученические, примитивно правильные жесты. Нуреев намеренно не добавлял выразительности рукам и телу, чтобы не выглядеть по-балетному и не давать повода судить о себе лишь как о танцовщике. Однако никакого эффекта от подобных усилий, на мой взгляд, не вышло. Ко второму действию зал заметно опустел. «Героическая симфония» Бетховена прошла даже хуже, чем Прокофьев.

Наконец, концерт завершился, и Тахир Валеевич сказал, что нам обязательно нужно пойти за кулисы к Рудику, поздравить его. Подходим к дирижерской комнате. Перед дверью — огромная очередь из поклонников Нуреева. Как раз в тот момент, когда нам удалось протиснуться сквозь толпу, вышел Нуреев. При виде нас Рудик радостно заулыбался: «О, это ко мне, проходите, проходите!» Как только мы с Тахиром Валеевичем оказались внутри, Нуреев прямо с порога неожиданно повернулся ко мне и ткнул пальцем в живот: «Бах!» Он запомнил, как тогда на уроке я ему играла Баха!

Концерт Нуреева в Сан-Франциско стал для Рудика одним из последних — в январе 1993 года легендарный танцовщик ушел из жизни.

Людмила Васильевна, я знаю, что Вы были лично знакомы с классиком американской хореографии Джеромом Роббинсом.

В 1972 году в Ленинград приезжал на гастроли Нью-Йорк Сити балет под руководством Джорджа Баланчина. «Танцы на вечеринке» Джерома Роббинса, показанные тогда американскими артистами на одном из вечеров, произвели на меня неизгладимое впечатление. Полноценный, одноактный, часовой спектакль исполнялся полностью под рояль. Пианист словно бы тоже оказывался вовлеченным в действие и являлся участником происходящих событий. Подсознательно я уже представляла себя на сцене на его месте. В голове моей молнией пронеслась мысль: «Вот бы мне когда-нибудь сыграть нечто подобное!» Пронеслась — и вскоре забылась. Но в 1992 году я вдруг услышала по радио новость: в Кировский театр пригласили Джерома Роббинса, и он будет ставить балет «В ночи». В ту же секунду у меня в сердце что-то екнуло: перед глазами возникло то далекое видение из прошлого с «Танцами на вечеринке». Через несколько дней меня подозвал к себе Олег Михайлович Виноградов: «В скором времени у нас начнется работа над новым спектаклем. Джером Роббинс будет делать балет на музыку Шопена. Но есть нюанс. Роббинс поставил нам условие, что не будет работать ни с какими балетными концертмейстерами. Ему нужен исключительно филармонический пианист-солист. Людочка, имей в виду, я ему сказал, что у нас такой есть. Им будешь ты».

Сначала к нам приехал ассистент Роббинса, Виктор Кастелли. И только когда с его помощью весь танцевальный текст был уже выучен, к работе приступил сам хореограф.

Небольшого роста, с седой короткой округлой бородкой, Джером Роббинс показался мне поначалу очень милым старичком. На меня он никакого внимания не обращал, никаких замечаний не делал и вопросов не задавал, филармонический я пианист или еще какой.

Джером сразу же начал работать над деталями и нюансировкой. Будучи человеком очень творческим, он, по всей видимости, был предельно чуток к индивидуальности исполнителей. Мне кажется, балетмейстер дорожил не столько самими движениями и комбинациями, которые сочинил прежде, сколько тем внутренним наполнением, тем смыслом, который эти сочетания движений несли. Поэтому, видя перед собой новых артистов, он готов был изменить придуманные ранее па. Исподволь, очень аккуратно и тонко Роббинс аранжировал танцевальный текст, чтобы сохранить нужные ему краски и образность в интерпретации других исполнителей, которые чувствовали музыку и движение по-иному.

В итоге Роббинс довольно сильно изменил первоначальную версию своего спектакля. Нет, основа, конечно же, сохранилась, но при этом добавилось столько деталей, столько мелочей и нюансов, что, на мой взгляд, у нас появилась наша, петербургская, редакция «В ночи». Забегая вперед, скажу, что сейчас она, видимо, существует только на видеозаписях: с 2009 года артисты Мариинского театра исполняют постановку Роббинса в том варианте, который хореограф делал в Нью-Йорк Сити балет. Дело в том, что к двухтысячным годам «В ночи» выпал из репертуара. Чтобы его вернуть, руководитель труппы Юрий Фатеев пригласил экс-солиста Нью-Йорк Сити, репетитора балетов Баланчина и Роббинса Бена Хьюза. Бен был категорически против того, чтобы артисты танцевали иначе, нежели как во вверенной ему Фондом Роббинса нью-йоркской версии спектакля, и мне показалось, что очень много нюансов и тонкостей тогда потерялось и ушло. Безмерно жаль!

Чем меньше времени оставалось до премьеры, тем более въедливым и капризным становился Роббинс. Особенно доставалось Ольге Ченчиковой и Махару Вазиеву. И дело не в том, что исполнители ему не нравились, напротив, они очень даже нравились автору «Вестсайдской истории». Его не устраивало, как они делают самое первое движение их дуэта продолжительностью две или три секунды. Я смотрела на эти два шага из стороны в сторону, и мне казалось, что тут вообще делать нечего, легче не бывает. Однако Роббинсу все не нравилось. Стоило только Оле с Махаром начать, как Джером тут же их останавливал. У него была манера свистеть. Допустим, наши репетиторы, если хотят прервать танец, обычно хлопают в ладоши, а он всегда свистел. Второй дуэт был как будто заколдованный. Играю две ноты — и тут же раздается свист Роббинса. Он останавливает артистов и показывает им, как надо. Я смотрю во все глаза, пытаясь понять, чего он хочет, но, честно, никакой разницы не вижу. Наверное, и танцовщики не могли уловить тот нюанс, которого добивался от них хореограф, потому и не исправлялись. Процесс был просто мучительный. Две ноты — свист, две ноты — свист. И так всю репетицию. Не представляю, как держались танцовщики и что чувствовали, но им было очень нелегко. Правда, должна сказать, что и мне в этом дуэте Роббинс делал больше всего замечаний. Он хотел, чтобы музыка фа-минорного ноктюрна звучала более маршеобразно. Действительно, размер этого ноктюрна 4/4, но только все-таки это никак не марш. Роббинс, помню, мне даже пел, чтобы показать, в каком именно характере я должна играть, но это абсолютно не вязалось с моим собственным пониманием ноктюрна. В эти моменты я очень хорошо понимала Джерри Циммермана, пианиста Нью-Йорк Сити, не желавшего отходить от собственной музыкальной концепции и, по слухам, разругавшегося с Джеромом в пух и прах. Я, конечно, спорить не осмеливалась, но и играть против своей воли и указаний композитора не могла, поэтому мне приходилось искать какой-то компромисс между пониманием этого произведения Роббинсом и своим собственным видением.

Пожалуй, во всем спектакле было только два места, которые хореограф попросил меня играть не так, как это общепринято исполнять. В остальном у нас с ним никаких разночтений не возникало, и мне даже казалось, что Роббинс, наоборот, идет за мной. Одним из спорных для меня моментов была трактовка хореографом кульминации до-диез-минорного ноктюрна. Там, где у Шопена пиано, Джером попросил играть форте — все танцевальное действие, согласно его замыслу, вело именно к этому такту. Услышав столь неожиданное пожелание, я, видимо, очень выразительно посмотрела на Роббинса — никогда не умела скрывать своих эмоций. Балетмейстер, встретившись с моим неодобрительным взглядом, тут же примирительно произнес: «Знаю, знаю, у Шопена там не так, знаю. Но сделайте, пожалуйста, я вас очень прошу». И я понимала, что должна выполнить просьбу хореографа, пропустить ее через себя, чтобы получилось музыкально убедительно, ведь в данном случае как и танцовщики, я являлась пластилином в его руках.

Тяжелая, скрупулезная работа принесла свои плоды. Премьера прошла на ура, и Роббинс остался очень доволен результатом. «В ночи» получился каким-то атмосферным, утонченным, образным спектаклем-настроением.

Вскоре после показа балета в Петербурге мы повезли «В ночи» на гастроли в Нью-Йорк, в Метрополитен-опера. Могу чуть ли не поминутно восстановить все, что я делала в тот день, настолько это выступление было для меня волнительным. Шутка ли, привезти спектакль туда, где он был когда-то поставлен, где его любили и досконально знали!

Все исполнители по-разному готовятся и настраиваются на спектакль или концерт. Для меня очень важно наполниться изнутри, сгенерировать нужные эмоции и, что самое сложное, постараться не расплескать их до выхода на сцену. И вот вечером в день премьеры, постаравшись настроиться на нужный лад, я вошла в Метрополитен-опера. Разыгралась, переоделась, села за рояль, который на балет «В ночи» традиционно ставят в приподнятую ближе к уровню сцены оркестровую яму. Пианист здесь тоже один из героев, и публика должна его хорошо видеть. Мои чувства были обострены до предела, но я никак не могла заставить себя нервничать не столь сильно. И вдруг неожиданно я услышала знакомый, родной свист: «Фьють, фьють!» Встрепенувшись от неожиданности, я повернула голову в зал. В первом ряду, прямо рядом со мной, сидел сияющий Роббинс и хитро на меня поглядывал. Ну надо же, как специально выбрал место напротив меня! И вы представляете, при виде его внутри разлились какая-то невероятная радость и умиротворение.

Спектакль прошел замечательно. Роббинс остался нами очень доволен, да и публика, и критика тоже. Когда я шла со сцены за кулисы, мне навстречу попалась интеллигентного вида пара. Рассыпаясь в комплиментах, мужчина спросил: «Вы русская?» Я не успела ответить, поскольку женщина меня опередила: «Ты разве не слышал ее игру? Так играть могут только русские!»

Благодаря «В ночи» я неожиданно оказалась известной в американском балетном мире. Видимо, у коллег Роббинса сложилось стойкое убеждение в том, что хореограф невероятно требователен к своим концертмейстерам. Поэтому наш плодотворный и такой удачный опыт творческого общения сделал меня едва ли не знаменитой.

Работа с Роббинсом стала для меня, пожалуй, одной из самых ярких страниц творческой биографии. Прошло уже 30 лет с тех пор, как Джером поставил на сцене Кировского театра «В ночи», и мне приятно, что я по-прежнему продолжаю его играть.

Интервью: Алиса Свешникова

Фото: личный архив Людмилы Свешниковой