Легкокрылой Сильфидой из «Шопенианы» впорхнула Людмила Шипулина на балетную сцену. Казалось, сама природа предназначила ее для романтических партий: удлиненные пропорции, гордая посадка головы, мягкая пластика рук, высокий и легкий прыжок. Но дебютантка обладала дарованием широчайшего диапазона, что и доказала впоследствии, создав яркие и запоминающиеся образы в самых разных стилях и жанрах — от трагедии до комедии. Людмила Шипулина по праву стала примой Пермского театра оперы и балета, пополнив плеяду звезд знаменитой труппы. Без труда доказала она свой статус прима-балерины и на столичной сцене. Дебют балерины в заглавной партии балета «Жизель» в новом для себя качестве ведущей солистки Театра им. Станиславского стал событием. Московская критика назвала Шипулину «последней романтической балериной ХХ века».

В день юбилея заслуженной артистки РСФСР Людмилы Шипулиной 3 апреля на сцене Московского музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко вновь будет идти «Жизель». И Людмила Валентиновна вновь переживет все перипетии этой вечной балетной истории, только уже в качестве педагога.

Вы балерина пермской школы. Одной из лучших в стране. Как вы думаете, что ее отличает?

По моему мнению, пермская школа — это некий симбиоз ленинградской и московской школ. Превалирует, конечно же, ленинградская, потому что все наши педагоги были оттуда. Думаю, за время карьеры мне удалось создать свой стиль исполнения. Я много танцевала, пыталась по-новому увидеть роль, расставить какие-то свои акценты в тексте партий. Я никогда не танцевала хореографию ради самой хореографии, мне важно было донести смысл каждого движения до зрителя.

Поступая в Пермское хореографическое училище, вы, наверное, не представляли себе, какой «каторгой в цветах» является балет.

Я вообще не представляла себя балериной. Приехала двенадцатилетней девочкой в Пермь и думала, что в хореографическом училище нас будут учить петь (а я неплохо пела), танцевать, рисовать, в общем, всему понемножку. В душе даже надеялась, что меня не возьмут. А меня, к моему удивлению, взяли в экспериментальный класс.

Но учиться стала с удовольствием, потому что мне очень понравилась обстановка в училище. Тогда его возглавлял Юлий Иосифович Плахт. Руководство и преподаватели были интеллигентны, высокопрофессиональны, буквально пропитаны искусством. Отдавали себя детям без остатка. В хорошее время я училась!

Моим педагогом по классике была Галина Константиновна Кузнецова. Учила она так, что на меня уже в школе стали обращать внимание балетмейстеры. Тогда в разных городах организовывались фестивали хореографических училищ. Когда я была в пятом (напомню, экспериментальном) предвыпускном классе, наряду с выпускниками меня включили в поездку на такой фестиваль (в тот год он проходил в Киеве). Для наших выступлений Николай Боярчиков поставил сложный, насыщенный поддержками номер «Пассакалия» на музыку Генделя. Я танцевала в одной из четырех пар. Также солировала в финальном концерте на сцене Киевской оперы, который смотрели ведущие хореографы страны. После этого концерта получила приглашение в Киевскую оперу, Кировский театр, МАЛЕГОТ, а также от Леонида Якобсона в его труппу. А я еще даже не окончила училище! Но Галина Константиновна посоветовала мне остаться в Перми. И это было мудро — ведь при Николае Боярчикове Пермский театр переживал свой золотой век. Вспоминаю это время и думаю, какой же я счастливый человек!

Вас называют одной из лучших Жизелей ХХ века.

Я рада этому, конечно же. Романтический балет присутствовал в моей жизни всегда. Им начался мой творческий путь и им же закончился — круг замкнулся. Когда в 1973 году я выпускалась из Пермского хореографического училища, то танцевала «Шопениану». Для переноса этого балета к нам приезжала педагог из Кировского театра и репетировала со мной.

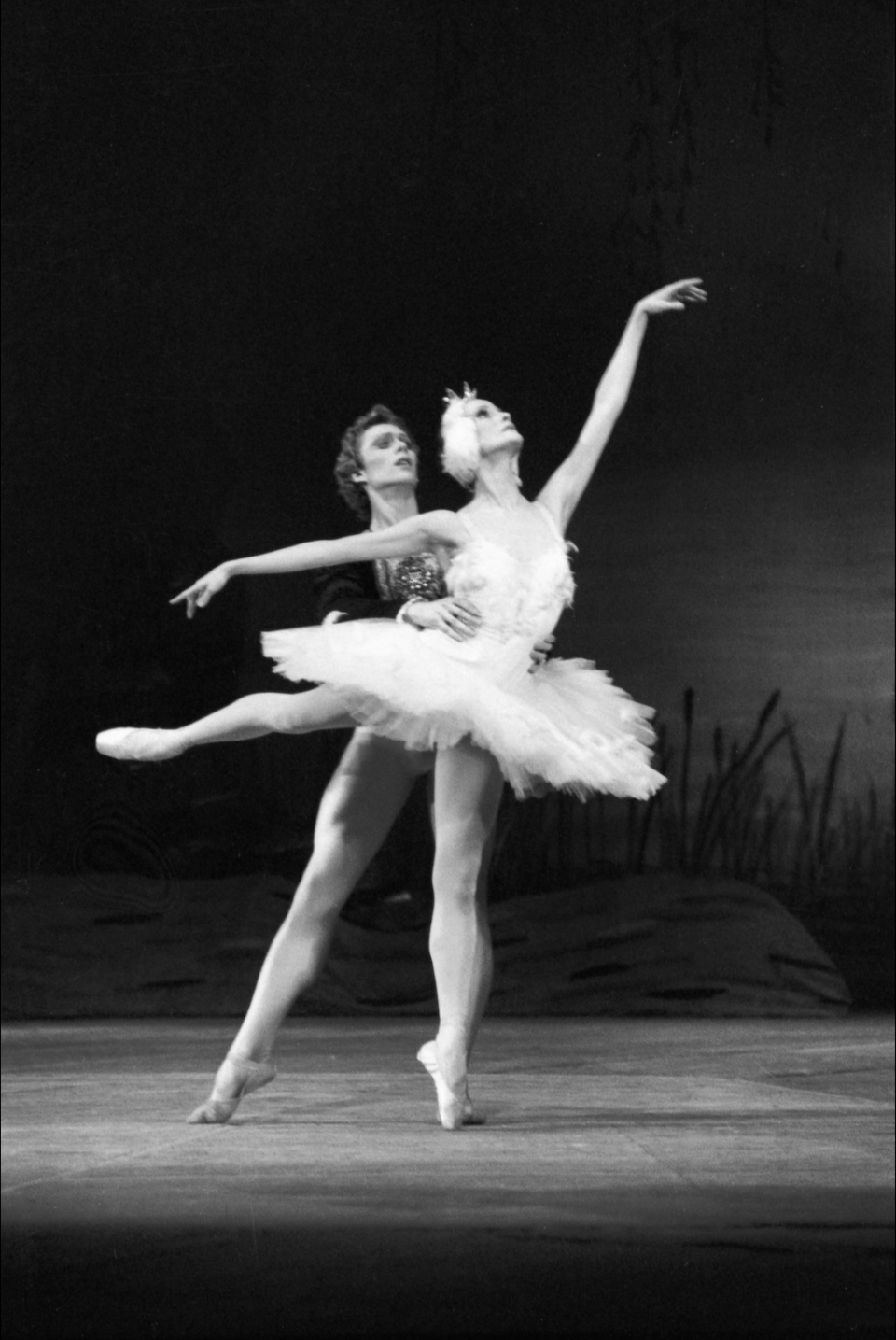

Правда, первые годы в Пермском театре оперы и балета мне в основном давали бравурные партии с большим количеством фуэте и тому подобных трюков. Какое-то время спустя мне дали «Лебединое озеро». Сначала моим репетитором был Лев Асауляк, затем стала Римма Шлямова. По молодости я обижалась на Римму Михайловну за ее дотошность и сверхтребовательность. Только сейчас понимаю, насколько правильны были все ее замечания и «придирки». Я ей очень благодарна. Мой дебют был удачным, и я стала танцевать этот балет очень часто. А когда из театра уехали еще две исполнительницы Одетты-Одиллии Любовь Кунакова и Ольга Ченчикова, то я осталась единственной на эту роль. Нагрузка стала огромной: за месяц, помимо четырех «Лебединых», приходилось танцевать и другие спектакли самых разных стилей — от Петипа до Баланчина. Надо сказать, тогда в Перми был богатейший репертуар: все классическое наследие, балеты Баланчина, авторские спектакли Боярчикова и других современных балетмейстеров. Да и при его преемнике на посту худрука Пермского балета Георгии Алексидзе остался таким же большим. Только прибавились балеты самого Алексидзе. Появилась, например, очень интересная «Золушка». По просьбе Георгия Дмитриевича я станцевала Аврору в «Спящей красавице», до этого всегда была Феей Сирени. Отдохнуть смогла только в декрете. Да я и не думала об отдыхе — каждая балерина мечтает как можно больше танцевать. Так что я счастливый человек.

Да, вы счастливая балерина. Вам довелось работать с талантливыми балетмейстерами, чей творческий почерк был ярок и индивидуален. Какие партии ставились непосредственно на вас?

Николай Николаевич Боярчиков никогда не ставил на конкретных исполнителей, мы должны были «вживаться» в его режиссуру и хореографию. После училища я вошла в его постановку «Ромео и Джульетта». Исполняла партию сверстницы Джульетты. Потом была роль Марины Мнишек в балете Боярчикова «Царь Борис». Мне очень нравился его «Слуга двух господ» — яркий комедийный спектакль. Я танцевала сразу две роли: на премьере лиричную Клариче, а после — Беатриче. У последней есть почти мужская по сложности вариация с диагональю двойных saut de basque. Да и в каком костюме: одна нога в сапоге, другая в пуанте! В этом балете было огромное количество переодеваний. Трудно, но невероятно интересно! В 1976 году Николай Николаевич уехал в Ленинград, и на его место пришел Георгий Алексидзе.

Я уже упоминала его «Золушку», где танцевала Фею. На мой взгляд, это самая удачная интерпретация «космической» музыки С. Прокофьева. Когда Георгий Дмитриевич переносил на пермскую сцену своего «Блудного сына», на роль Соблазнительницы поначалу была назначена другая исполнительница. Но незадолго до премьеры Алексидзе обратился ко мне: «Люда, надо спасать премьеру!» Я выучила эту партию буквально за две репетиции и сразу вышла на премьеру. Это была моя самая скоротечная премьера.

Мне довелось поработать с учеником Боярчикова Владимиром Салимбаевым, который в 1983 году стал главным балетмейстером Пермского театра. Думаю, что самыми интересными его спектаклями на пермской сцене были «Семь красавиц» и «Спартак». В «Красавицах» я танцевала двойную партию: Айши и Иранской прекраснейшей. По контрасту актерских задач все напоминало роли Одетты-Одиллии — обе партии насыщены и технически, и эмоционально, да еще огромным количеством переодеваний. Для меня это был самый трудный спектакль за всю карьеру. В своем «Спартаке» Салимбаев дал мне роль Эгины — и я опять не уходила со сцены. Согласно концепции балетмейстера (а он вернулся к либретто Н. Волкова), эта куртизанка стала главной действующей силой спектакля.

В Пермском театре я даже умудрилась исполнить роль Эдит Пиаф в одноименном балете В. Хинганского. Со своими удлиненными пропорциями внешне я никак не подходила на роль парижского «воробушка». Но балетмейстер увидел в этой роли меня, и я согласилась. Каждый раз, выходя на сцену в образе Пиаф, выворачивала душу наизнанку, проживая ее нелегкую судьбу.

Многие годы со своим партнером и супругом Виктором Диком вы были ведущей парой Пермского театра оперы и балета, и все же перешли в Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Достаточно смелый шаг.

Главный балетмейстер Театра им. Станиславского Дмитрий Брянцев искал какую-нибудь молодую пару. А в результате, увидев наш дуэт на сцене Большого театра в «Лебедином озере» и «Спящей красавице» (мы участвовали в очередном фестивале), пригласил нас! Из Пермского театра нас долго не отпускали, мы колебались. Переход был нелегким. Перед тем как окончательно перейти в московскую труппу, мы станцевали знаменитое «Лебединое» Бурмейстера, которое выучили быстро, буквально за один вечер. Когда поступили в Театр Станиславского, Татьяна Легат переносила на его сцену петербургскую версию «Жизели». Уже были назначены составы, но по инициативе Брянцева мы срочно ввелись в спектакль. Все происходило настолько стремительно, что мне не успевали сшить костюм для второго акта. И во второй день премьеры я станцевала Жизель, а Виктор Дик — Альберта. Думаю, мне удалось раскрыть трагедию этого образа. Помню, во время сцены сумасшествия из зала доносились всхлипывания!

Партия Жизели требует ювелирной работы от исполнительницы. Она подходит далеко не всем балеринам. Даже тем, которые хорошо исполняют роль Сильфиды. Жизель сложнее, многограннее. В этой партии масса переходов из одного состояния в другое. И важно, чтобы они проходили органично, чтобы зритель не видел изнанки твоей актерской работы. Этот балет вообще стоит особняком.

«Жизель» стала удачным началом вашей новой жизни на сцене Театра Станиславского. Большой резонанс имело и ваше выступление в балете Брянцева «Призрачный бал». Критик Анна Галайда писала о «горькой страстности» вашего второго дуэта, который вы исполняли с Виктором Диком, об умении вашей пары «воссоздать трагизм любви стендалевского накала».

Самое интересное, что этот драматический накал я придумала сама. Приступая к постановке (а воссоздавался «Призрачный бал» на московской сцене заново) Дмитрий Александрович спросил, какой из дуэтов я хотела бы танцевать. Я сказала, что второй или четвертый — ведь это ноктюрны, из них я могла сделать целый спектакль. Когда я смотрела запись его ленинградской версии, меня удручало то, что артисты совсем не чувствовали трагизма второго дуэта. А в этой музыке столько заложено! Мы с Виктором стали выстраивать историю взаимоотношений наших героев: это пара на грани разрыва, какая-то сила то отталкивает их друг от друга, то вновь соединяет.

В работе над партиями я всегда шла от музыки: если она захватывала душу, то я могла «раствориться» в спектакле. Ведь в музыке заложено все то, что хотел сказать композитор о твоем образе. Обожаю «слышащих» музыку хореографов. Например, Джон Ноймайер создает свои тонкие философские балеты благодаря глубокому постижению их музыкальной основы. Вспоминаются сцены из его «Чайки». Там хореография потрясающе выявляет смыслы музыки!

К сожалению, я не принимала участия в этом спектакле. Когда Джон приехал к нам в театр ставить его, я уже ушла со сцены. Но мне многие говорили, что обе женские партии — и Аркадиной, и Нины — словно созданы для меня. Как же я жалела, что не могу их исполнить!

А каким «космическим» спектаклем была «Русалочка» Ноймайера. Каждая сцена пронимала до глубины души. Над ней я работала уже в качестве педагога-репетитора — Джон сам выбрал меня. Репетировала со всеми составами. Вспоминаю до сих пор «Русалочку» с трепетом.

Мне очень близок Ноймайер как хореограф, режиссер, сценарист, художник. Мне кажется, что благодаря тому, что он полностью создает свои спектакли сам, они такие цельные.

Каково ваше репетиторское «сегодня» в театре?

Мое репетиторское «сегодня», к сожалению, не столь насыщено, как раньше. И это напрямую зависит от текущего репертуара. Глядя на своих учениц, вспоминаю свою балеринскую карьеру и понимаю, что я невероятно счастливый человек. Станцевала все партии классического репертуара, все время была в интенсивной творческой работе. Отдыхать было некогда!

Кроме всего прочего, вы счастливая мама. Ваша дочь Екатерина достигла высшей ступени в главном театре страны — много лет ее имя украшало афишу Большого.

Да, я горжусь своей дочерью. Катя выросла в блестящую балерину с яркой творческой индивидуальностью. Ее искусство любил московский зритель, и, знаю точно, многим не хватает имени Екатерины Шипулиной на афише. Мне кажется, Большому театру стоило устроить бенефис своей приме. Сказать ей «спасибо» за все, что она сделала на его сцене.

У вас подрастает внучка. Вам бы хотелось, чтобы она продолжила вашу балетную династию?

Нет, мне этого не хотелось бы. Глубоко убеждена, что балерина может выразить себя по-настоящему только в классическом репертуаре. А он сейчас сведен к минимуму. Впрочем, внучке самой решать, какой выбор сделать.

Материал подготовила Анна Ельцова Фото из личного архива Людмилы Шипулиной