История балетного театра бережно хранит имена артистов, балетмейстеров, композиторов, художников, драматургов, но крайне редко — директоров театров. Широкой аудитории известны всего несколько имен, да и то по книгам, воспоминаниям, грандиозным скандалам. Иван Александрович Всеволожский, пожалуй, редкий пример директора Императорских театров, чье имя звучит сегодня не только из-за высокой должности, но и как соавтора постановок знаковых балетов Чайковского, художника и сценариста, способствовавшего процветанию гения Мариуса Петипа. Двадцать лет директорствования Всеволожского ознаменовали золотой век русского балета.

Логнгрид от историка балета Янины Гуровой к 190-летию со дня рождения легендарного директора Императорских театров.

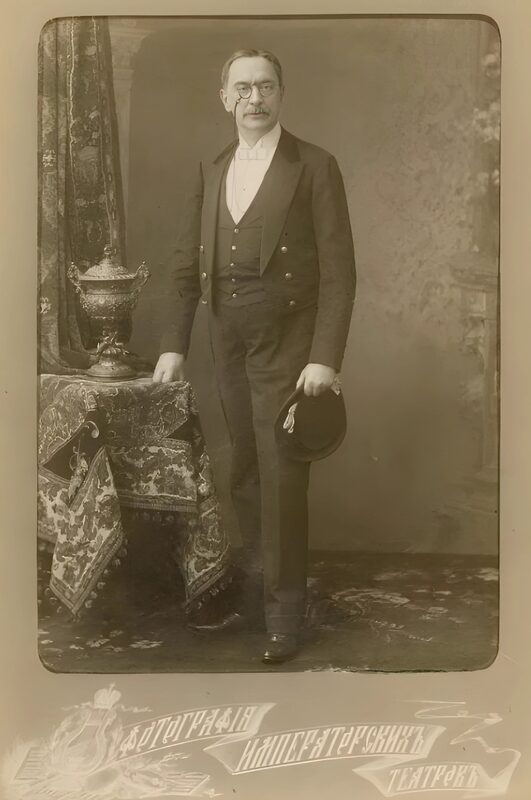

«Директор идет! — кричал приставленный к двери сцены страж. И все мгновенно застывали на своих местах. И, действительно, входил И.А. Всеволожский. Почтенный человек во множестве орденов. Сконфуженно, как добродушный помещик своим крестьянам, говорил: “здасте… здасте…” и совал в руку два пальца».

Всеволожский, оказываясь за кулисами, старался пройти незамеченным в семейную царскую ложу, расположенную аккурат напротив директорской. Его появление — редкий случай, вызывающий ажиотаж среди присутствующих за кулисами. Проходя мимо каждого, директор протягивал руку, не желая кого-нибудь обидеть своим невниманием, и тут же стремительно исчезал. Он осознавал, что вызывает у подчиненных страх, трепет, негодование, уважение, но никогда не был им безразличен. Такова участь директора Императорских театров, где в круг обязанностей входят распоряжение судьбами артистов, финансовой стороной театрального дела, разрешение многочисленных творческих задач и капризов авторитетных артистов с их многочисленными интригами и кривотолками.

Всеволожский не помышлял о должности директора Императорских театров. Переворот в судьбе случился со вступлением на престол покровителя наук и искусств Александра III.

Иван Александрович Всеволожский родился в семье, почитаемой в высшем свете, власть имущей, близкой к императорской фамилии. Представители древнего аристократического рода Всеволожских всегда были в эпицентре государственных событий, технического прогресса, литературной жизни страны, театрального мира, в частности. Мужская половина рода отличалась привлекательной внешностью, умением держать себя в обществе, обаянием. Преимущественное большинство предпочитало говорить по-французски, принимать участие в театральных постановках в качестве актеров-любителей, держать театры, писать пьесы и, появляясь в обществе, привлекать внимание публики, в том числе отменным чувством юмора. Ивану Всеволожскому перешло по наследству многое: воспитание, образование, страстная любовь к музыке и театру, артистические способности, утонченный вкус, чувство юмора, но недоставало финансового благосостояния. Внушительное наследство деда Всеволода Всеволожского растратили родственники, оставив своим потомкам духовное богатство и финансовые долги.

«Всеволожский заявил свои способности в любительских французских спектаклях при большом и великокняжеских дворах».

Будущий директор театров выбрал крайне неожиданный путь для человека его устремлений и положения в обществе: поступил в Санкт-Петербургский университет на кафедру восточных языков. Всеволожский, актер-любитель, большой ценитель итальянской оперы, почитатель живописи, страстный коллекционер, предпочел творческой карьере дипломатическую службу в России и за рубежом (1856–1881). В 1876 году приписанный к посольству в Париже блестящий рисовальщик не упускает возможности увидеть театральные новинки, выступления европейских артистов. Всеволожский — галломан, любитель всего французского, тонкий знаток истории, в особенности эпохи Людовика XIV. Барин, по своей природе лишенный тщеславия, Всеволожский не стремился сделать головокружительной карьеры за границей. Ответственный в работе, он много времени уделял занятиям, приносящим радость: рисованию, театру, музыке.

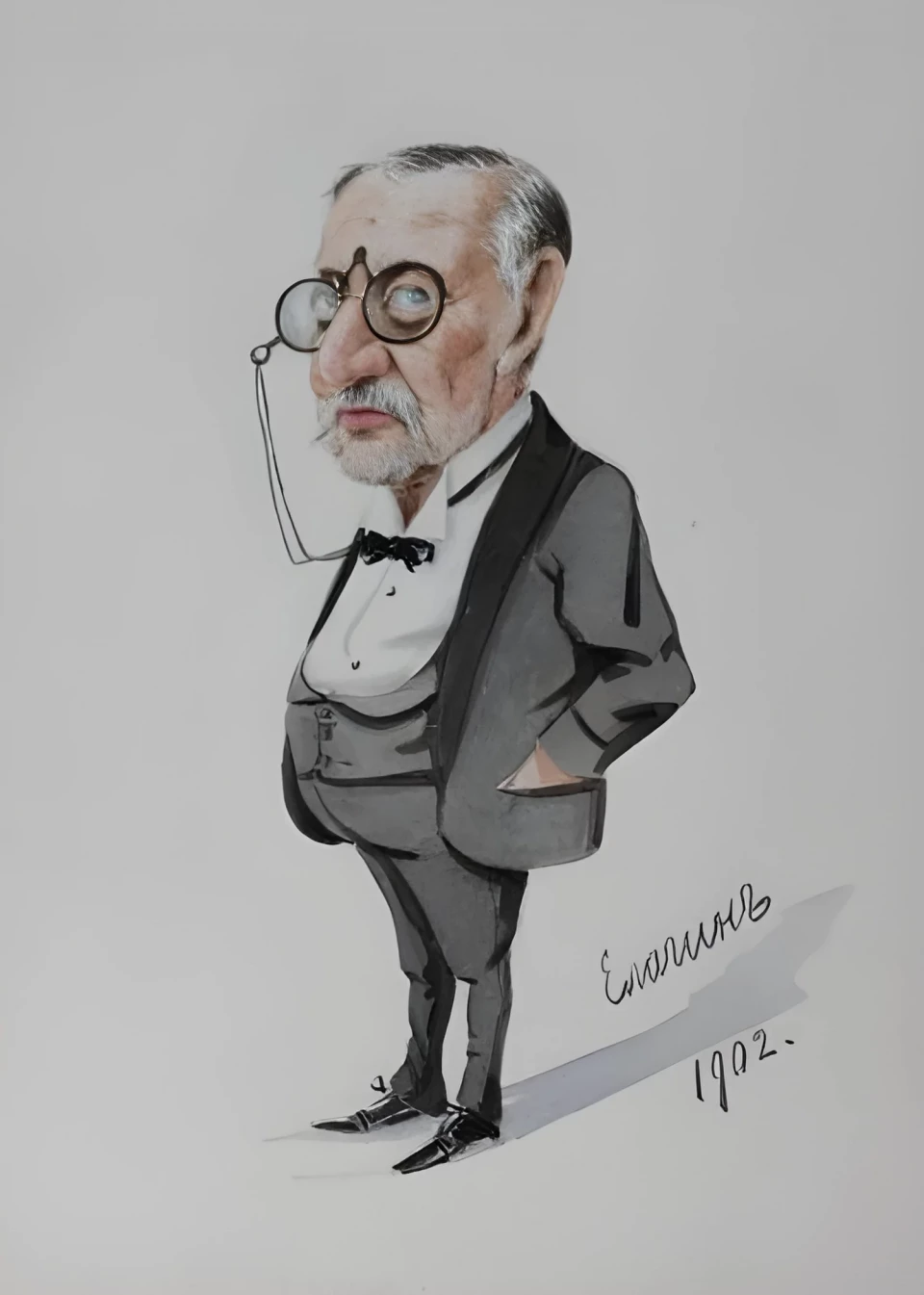

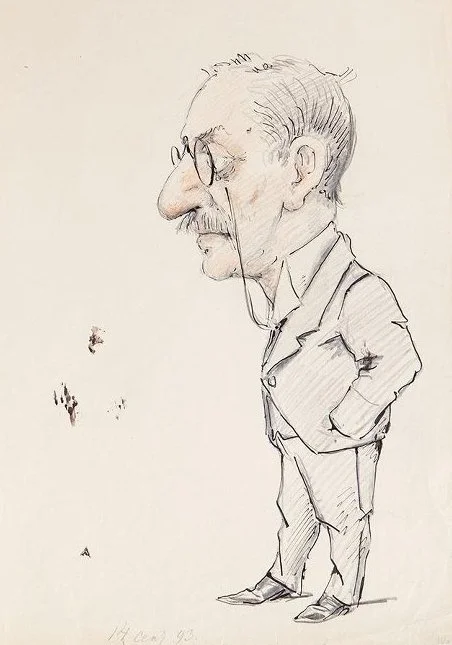

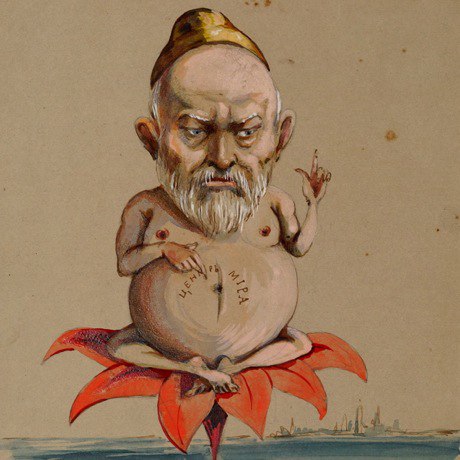

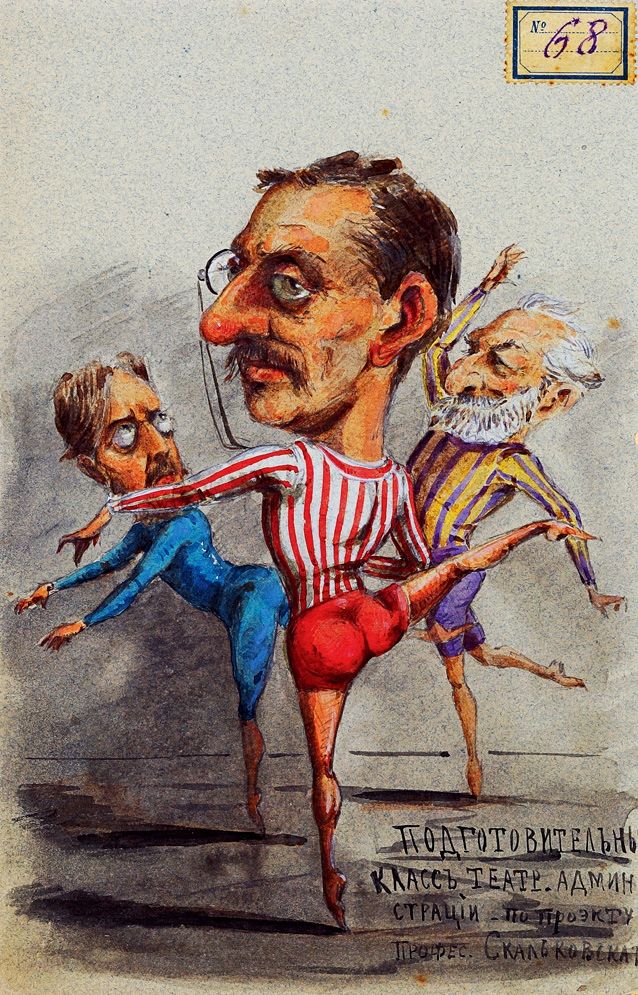

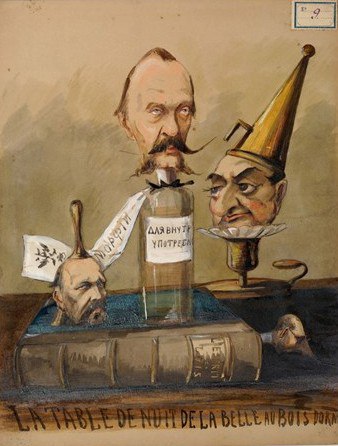

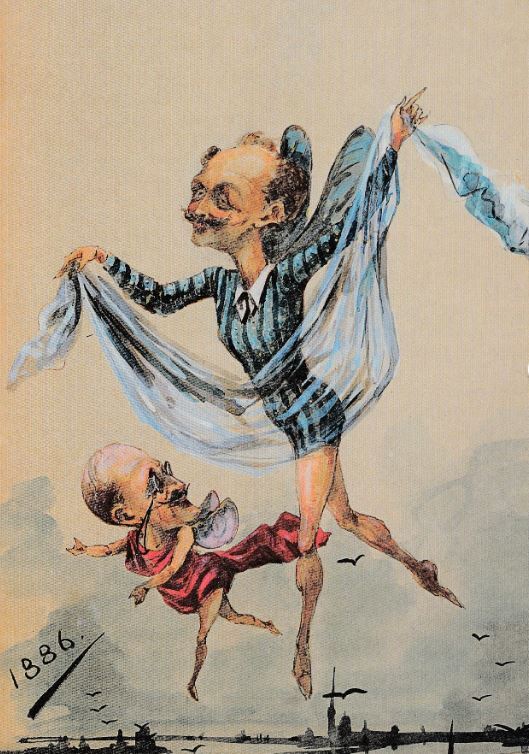

Чиновник Всеволожский заработает репутацию человека честного, интеллигентного, острого на язык, чей зоркий глаз подмечает недостатки окружающих, а ловкая рука молниеносно фиксирует их на бумаге. Многочисленные его карикатуры вызывали улыбку у публики, гнев у персонажей, попадающих под его перо. Присущая Всеволожскому самоирония отражена и в карикатурах на себя самого. Во многом завершение дипломатической карьеры связано с недовольством властных лиц карикатурами Всеволожского. Это одна из причин, почему ему приходится менять места службы и однажды вернуться из Парижа в Санкт-Петербург.

Назначение на должность директора Императорских театров — результат воцарения на престол Александра III. Следующая за этим традиционная смена чиновников высшего звена повлекла назначение министром императорского двора Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. Директор театров подчинялся министру, и в таком тандеме сложились отношения близкие к дружеским. Воронцов-Дашков, близкий друг императора, а до нового назначения и главный начальник его охраны, отличался храбростью и решительностью. Его роднило со Всеволожским многое, в особенности желание реформировать подведомственные структуры, чтобы избавиться от коррупции и кумовства. Театр — государство в государстве, с той же иерархией и проблемами.

«Министры старались на этот пост назначать человека по возможности честного, не берущего взяток и воздерживающегося от ухаживания за француженками и балеринами. Напасть на такого человека было совсем не так легко, как кажется».

Всеволожский имел подходящее образование, знал театральное дело, любил искусство, да и в отличие от своих многочисленных представителей династии не «влачился за танцорками», как писал друг семьи Александр Пушкин. С 1867 года Всеволожский счастливо женат на Екатерине Дмитриевне Волконской (1846–1898), воспитывает двух дочерей Софью (1869–1952) и Марию (1871–1887). Вступив в должность директора Императорских театров, ему пришлось побороться с попытками разных авторитетных лиц повлиять на принимаемые им решения и совладать с природной скромностью, интеллигентностью, выплескивая свои эмоции в карикатурах.

«По театрам загремела слава о широкой доброте и доступности Директора. И к Всеволожскому открылось артистическое паломничество. Тяжело досталось бедному Ивану Александровичу, для которого отказать кому-либо не хватало сил, а возможность сделать просимое далеко не всегда была достижима. И он буквально мучился».

Всеволожский не жаловался, единственный свидетель его язвительных замечаний в адрес современников — дневник. Дисциплинировано записанные придворные и городские сплетни, откровенные замечания по вопросам внутренней и внешней политики частично доступны исследователям в архивах. Предусмотрительный Всеволожский тетради 1881–1889 годов, по одной из версий, отправил с дочерью в Париж. Он говорил свободно и на английском, и на немецком языках, но вел записи и предпочитал общаться, согласно воспоминаниям современников, исключительно на французском. Дневниковые записи сделаны ровным мелким почерком с петляющими хвостиками некоторых букв также на французском языке. В некоторых доступных тетрадях имеются вклейки (статьи и фотографии из газет и журналов).

В театральном ведомстве Всеволожский выбрал себе в помощники благонадежного Владимира Погожева. В прошлом военный, он дисциплинированно и преданно служил в театральном ведомстве, восхищаясь Всеволожским. Погожев, доверенное лицо директора театров, оставит ряд свидетельств о времени, событиях и о самом директоре.

«Он не кичился своей родовитостью, но обижался, если его фамилию писали Всеволожский, а не Всеволожскóй».

Редкое уточнение произношения фамилии вызывает по сей день споры у исследователей. Многочисленные воспоминания современников свидетельствуют о традиционном написании фамилии директора как «Всеволожский».

Он оставил противоречивый след — во многом по причине реформирования театрального ведомства — болезненного процесса для артистов.

Предшественник Всеволожского Карл Карлович Кистер (1820–1893) полная ему противоположность в вопросах управления дирекцией, финансирования постановок, в отношении к процессу создания спектаклей и привлечения в театры новых артистов и авторов. К тому же именно Кистер усугубил монополию на все развлекательные мероприятия, тем самым ограничив возможности развития в России частных трупп и антреприз.

«При Кистере в Императорских театрах постепенно замирало русское искусство, а в репертуаре преобладали переводные пьесы и их переделки, а не оригинальные и классические. Кистер и министр императорского двора А.В. Адлерберг пренебрежительно относились к отечественному искусству и ориентировались на западноевропейскую развлекательную драматургию, насаждая оперетту».

Всеволожский первые пять лет службы потратил на проведение различных реформ, которые способствовали развитию театрального ведомства. Он стремился к совершенствованию всей структуры Императорских театров, налаживал процесс постановки новых спектаклей и восстановления старых. Всеволожский приглашал новых авторов, артистов, искал всевозможные способы привлечь зрителя. Он досконально изучал все, что касалось вверенного ему ведомства.

Особое предпочтение Всеволожский отдавал жанру балета, но при этом стремился не упускать возможности совершенствовать оперные постановки. Как водится, преобразования вызвали негодование в артистическом сообществе.

«В театре зарабатывали сравнительно недурно только несколько первачей, вся же остальная масса актеров, певцов, балетных, музыкантов и всех театральных служащих перебивались с хлеба на квас. Новые штаты явились для многих манной небесной, так как содержание не только увеличивалось, а утраивалось, учетверялось, от архаических миниатюр подводились под действительные, жизненные нормы».

Масштабная театральная реформа 1882 года, инициированная Всеволожским, сыграла важную роль в истории русского искусства. Благодаря ему стали возможными свобода частной антрепризы в столицах, увеличение авторского гонорара с 2 до 10%, рост бюджета, расширение в Мариинском театре численности хора (до 120 человек) и оркестра (до 104 человек), что существенно повлияло на состояние русской оперы. Отметим также рост окладов артистам, установление новых правил рассмотрения пьес, обновление монтировочной части, улучшение художественной, исторической и бытовой обстановки пьес и многое другое. Началось паломничество иностранных гастролерш, преимущественно итальянок, имена которых пестрили в афишах.

Важная часть реформы — устранение должности штатного балетного капельмейстера — наметила путь к балетному театру широкой музыкальной аудитории. Дирекция заказывала музыку и привлекала к работе самых разных композиторов: от малоизвестных до признанных. Всеволожский постоянно проявляет интерес к творчеству Чайковского, привлекая его к созданию опер и балетов на императорской сцене.

Не все преобразования, намеченные Воронцовым-Дашковым и Всеволожским, были воплощены в жизнь. Министр императорского двора предлагал убрать бенефисы и поспектакльную плату, но, как известно, оба пункта остались нетронутыми, бенефисы существовали на протяжении всех лет работы Всеволожского. Воронцов-Дашков счел необходимым замещение платы за каждый спектакль единой суммой жалования, она должна складываться из суммы содержания артистов и компенсировать поспектакльную плату, и доходы с бенефисов. Сложность заключалась в создании системы вычетов, зависящих от числа исполненных ролей, пропущенных спектаклей (например, по болезни). Необходимо было также прописать гарантии дирекции Императорских театров перед артистами. Всеволожскому приходилось отстаивать некоторые положения. Разбираться с вопросами, в особенности существования балетной части, ему помогал Мариус Петипа. В вопросах музыки, существования оркестра — Эдуард Направник.

«В архиве моего отца сохранилось около 160 писем, записок и телеграмм Всеволожского (ни одного письма от барона Кистера и его предшественников — все они были слишком важными, чтоб обращаться непосредственно к какому-то капельмейстеру!). Будучи директором Императорских театров, он все время должен был считаться с желаниями императорской фамилии и в течение 18 лет своего директорства лавировать между тем, что он сам признавал полезным для театрального дела, и бесконечными просьбами и даже требованиями, сыпавшимися на него со всех сторон. Но, к чести Всеволожского, должен прибавить, что, будучи со всеми очаровательным в общении, он никогда не поставил в упрек отцу его прямоту и резкость».

Всеволожский не ограничивается управлением ведомством. Галломан по своей природе, Всеволожский, вдохновленный эпохой Людовика XIV, заражал своей любовью к Франции близкое окружение. Он убедил Чайковского создать оперу «Пиковая дама», перенеся действие из 1830-х годов во вторую половину XVIII столетия, и интермедию «Искренность пастушки», в которой пасторальная сцена на сюиту старофранцузских танцев очаровала публику. После будут созданы балеты «Спящая красавица» и «Щелкунчик», инициированные, оформленные Всеволожским. Смерть Чайковского стала для директора личной трагедией. Он писал письма, организовывал похороны, впоследствии создал эскиз и воплотил в жизнь памятник композитору в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге.

«Истинный и главный виновник выпавшего на мою долю счастья Вы, добрейший, дорогой Иван Александрович!»

Балеты (выбор сюжетов, композиторов, оформления) ставились под руководством Всеволожского. Мариус Петипа служил при четырех императорах и пяти директорах, но только в годы Всеволожского смог достичь апогея творчества. Опыт балетмейстера отныне обрел благодатную почву для реализации всего задуманного. Поддержка со стороны директора театров обеспечивала хороший бюджет, возможность регламентировать поведение артистов и зрителей, навести порядок в театральной школе.

«Несколько воспитанников бедно жило и проводило лето в деревне у Ивана Александровича. Помню елку, которую устраивал Иван Александрович 24 декабря с подарками для выпускных воспитанниц, а мы все получали бонбоньерки и затем танцевали вокруг елки».

Петипа занимался положенными постановками новых балетов, танцев в операх, восстановлением старых спектаклей, распределял исполнителей, досконально продумывал план работы, целиком руководил постановочным процессом, прослеживая до мельчайших деталей осуществление всех своих замыслов. Всеволожский не вмешивался в рабочий процесс до момента разработки костюмов и декораций. О незаурядном даровании Всеволожского как театрального художника свидетельствуют почти 1000 рисунков, созданных им для оперных и балетных постановок Императорских театров. Иногда директор принимал решения после совещания с Петипа. Всеволожский посещал репетиции, следил за процессом. Он работал над сценарием, эскизами, принимал деятельное участие в сотворчестве с композитором. Имени Всеволожского не появится на афишах, программках по причине занимаемой должности.

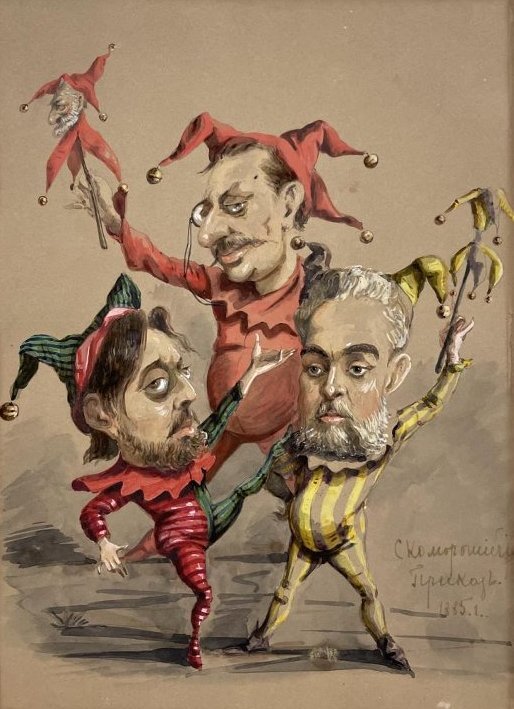

За два десятилетия службы при Всеволожском Петипа поставит балеты «Спящая красавица», «Золушка», «Лебединое озеро», «Синяя Борода», «Раймонда», «Привал кавалерии», «Пробуждение Флоры», «Времена года», «Испытание Дамиса», «Арлекинада», «Ученики Дюпре», «Камарго», «Ненюфар», «Ночь и день», поставленный в день коронования Александра III, «Прелестная жемчужина», поставленный по случаю коронования императора Николая II, «Капризы бабочки», «Волшебные пилюли», «Талисман», «Весталка», «Приказ короля», «Кузнечик-музыкант», «Сон в летнюю ночь», «Жертвы Амуру, или Радости любви», «Гарлемский тюльпан» и т. д.

«То было дивное время для искусства, и когда его превосходительство г-н Всеволожский покинул свой пост, все артисты плакали, расставаясь с ним. Но больше всех страдал при этой разлуке я, чувствуя, какую незаменимую потерю несу в лице незабвенного директора. Сочинение и постановка большого балета представляет громадные трудности: набросав сценарий или программу, надо подумать над всяким отдельным лицом; покончив с мимической частью и сюжетом балета, надо придумать и сочинить подходящие танцы, па и вариации и сообразоваться с музыкой. Труд этот становится приятным, когда находишь в лице директора такого сведущего, талантливого советника, каким был г-н Всеволожский».

Помимо увлечения карикатурами, созданием эскизов, росписью каминов и вееров, Всеволожский написал несколько пьес, после поставленных на сцене Александринского театра. «Сестры Саморуковы» (1890), «Марианна Ведель» (1898) подверглись цензуре и на общих основаниях попали в репертуар.

В 1899 году в силу ряда причин Всеволожского понизили в должности. Бывший директор театров возглавил Эрмитаж. Петипа покинул пост главного балетмейстера, что не сказалось на желании работать над новыми постановками. Балеты на музыку Александра Глазунова родятся на сцене Эрмитажного театра. Назначение нового директора казалось вполне логичным. Всеволожский — известный коллекционер. Современники отмечали его как большого ценителя живописи, собирателя картин и книг. В его квартире заключался настоящий музей действительно ценных и редких коллекций фарфора, серебряных старинных вещей, миниатюр, он имел одну из самых больших коллекций монет в России. В должности директора Эрмитажа Всеволожский собрал значительную коллекцию картин и пополнил фонды музея новыми собраниями как русских, так и европейских авторов. Не без его участия пополнена коллекция оружия, предметов рыцарских доспехов древних эпох из личного собрания императора Александра I.

«Многие думали, что это картины покупные. А меж тем, Всеволожский находил их в забытых, заброшенных помещениях старых дворцов, в Петербурге, в Петергофе, Екатерингофе и других тех отделениях дворцов, которые помногу лет оставались незанятыми в ожидании случайных высоких гостей, иногда украшали стены над умывальниками, принимая на себя брызги умывающихся. Таким путем было найдено немало дивных произведений французской школы».

Всеволожский привлек к работе в Эрмитаже молодых специалистов, связанных с кругами коллекционеров и художников, которых Александр Бенуа объединил вокруг журналов «Художественные сокровища России» и «Старые годы». Всеволожский лично собирал экспонаты для выставочных залов, был озабочен проблемами сохранности коллекций музея и в смутные 1905–1907 годы предложил высшему руководству закрыть Эрмитаж для посещений, считая, что свободный допуск посетителей в музей может угрожать сохранности коллекций. Озадачивался директор и вопросами каталогизации собрания, профпригодностью кадров, вопросами реставрации.

Костюмированный бал 1903 года, легендарный петербургский праздник, не обошелся без Всеволожского. Гости появились в костюмах допетровской Руси, созданных под чутким руководством директора Эрмитажа. Всеволожский совместно с театральным художником Евгением Пономаревым создавал костюм для Николая II. Директор отслеживал процесс, выискивал настоящие аксессуары для достоверности образа. Ткани (бархат и золотая парча) для «Малого царского наряда» были заказаны у поставщика высочайшего двора — братьев Сапожниковых,— шил костюмер Императорских театров Иван Каффи. Царь Николай II представал в костюме царя Алексея Михайловича с подлинным жезлом в руках. К 300-летию дома Романовых Карточная фабрика при Императорском воспитательном доме выпустила специальную колоду игральных карт, получившую название «Русский стиль». Вдохновением для колоды послужил выпущенный «Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года».

Всеволожский в 1889 году принял непосредственное участие в создании Центральной библиотеки Императорских театров. Он лично курировал все аспекты, связанные с собраниями книжного фонда, оформлением новых залов и решал многочисленные технические вопросы. Также добивался надлежащих условий сохранности книг, а также стремился регулярно пополнять фонд новыми изданиями. Всеволожский был одним из инициаторов создания журнала «Ежегодник Императорских театров», в котором освещалась деятельность театральных ведомств Петербурга, Москвы и провинций.

За годы службы в дирекции театров и Эрмитажа Всеволожский не заработал состояния. Все возможные доходы уходили на приобретение картин, монет, книг, со временем на лечение сестры, дочери, супруги. Он обходился малыми средствами, не щеголял в костюмах по последней моде, ездил железной дорогой в любимое имение Алешня. Он с супругой тяжело пережил смерть младшей дочери. После Всеволожский потерял супругу — женщину умную, сдержанную, единственную в своей жизни. Она содержала дом, собирала портретную миниатюру, пополняла семейную библиотеку. Когда ее не стало, Всеволожский продал имение и перевез в Санкт-Петербург семейный архив, коллекцию картин, большую библиотеку. После 1917 года собрание книг Всеволожских передано в библиотеку издательства «Всемирная литература».

Негодование артистов относительно сконфуженного рукопожатия или же помещичьих привычек, как писал Шаляпин, возникало по причине некоторой отстраненности. Только Погожев знал о личной трагедии, переживаемой директором, о его неутихающей боли, душевной после ухода дочери и супруги, физической — результатом которой станет операция с осложнениями.

После его ухода 10 ноября 1909 года пресса пестрила многочисленными некрологами, сокрушаясь о потере. Авторы отмечали завершение эпохи, золотого века театра, подмечали недооцененность личности Всеволожского. преданный Погожев устремился сохранить имя своего друга, инициировав создание стипендии имени Всеволожского, активисты из числа артистов и чиновников предприняли попытку создания «кружка». Вихрь времени вносил коррективы. Всеволожский обрел покой в Некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры в Санкт-Петербурге, сегодня точное место захоронения утрачено.

«За годы службы артисты нахвалиться не могли своим Директором — благородным, любезным, добрым. Он был настоящим вельможей, в лучшем смысле этого слова».