Премьер Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко народный артист России Георги Смилевски 7 мая празднует двойной юбилей: 50 лет со дня рождения и 30 лет службы в родном театре.

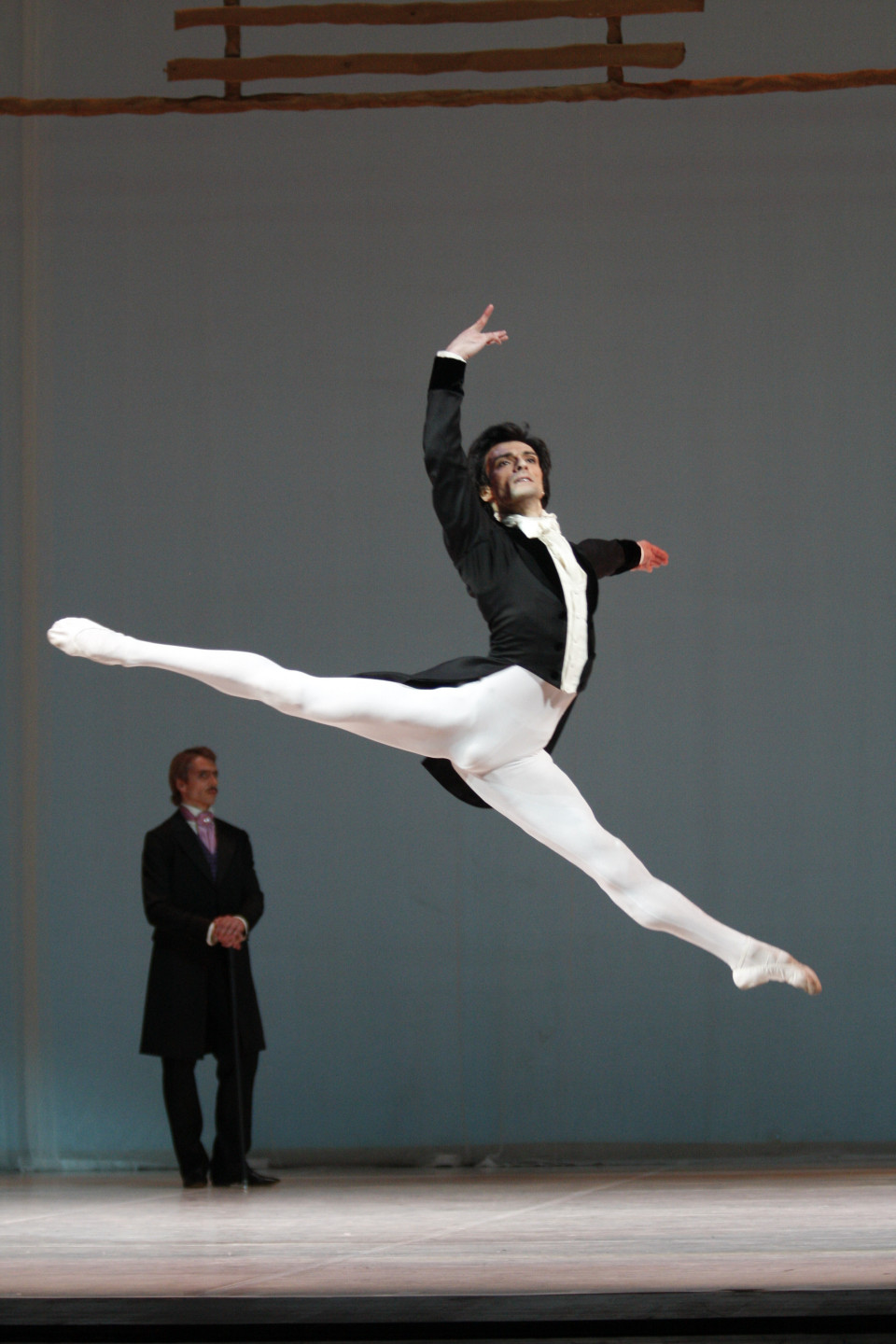

В 1995 году Георги пришел в Московский музыкальный театр им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. В труппу его пригласил Дмитрий Брянцев, увидевший в выпускнике характерного отделения МАХУ, лихо плясавшем на экзамене «Семеру» и «Понтозоо», романтического принца. Уже через четыре месяца работы в театре балетмейстер дал молодому танцовщику партию Зигфрида в «Лебедином озере» Владимира Бурмейстера. Георги ожидания оправдал — его романтический герой вылетал на сцену в поисках идеала, восхищая легкостью и чистотой танца. Редкое сочетание изысканности балетного принца с ярким актерским темпераментом позволило Георги Смилевски танцевать партии широчайшего диапазона: от балетной классики до смелых экспериментов танца модерн. В каждой партии танцовщик буквально завораживал зрителя глубиной образов и пластической одаренностью. Георги быстро стал любимцем требовательной московской публики, высоко оценившей его талант. Родной театр воздал должное своему блестящему премьеру: в 2013 году Георги Смилевски был удостоен высокого звания «Народный артист России».

Со стороны ваша жизнь похожа на волшебную сказку: мальчик из не балетной страны приезжает учиться в Московском хореографическом училище — одном из лучших в мире. И почти сразу после выпуска, минуя кордебалет, танцует Зигфрида на сцене крупного столичного театра. Путь в балет был устлан розами или жизнь посылала вам испытания?

С детства относился ко всему происходящему спокойно: отдали меня учиться балету — значит, надо оправдать доверие. Я был в классе у худрука Московского хореографического училища Игоря Уксусникова. А это значило, что мы должны были быть лучшими в школе. Но на тот момент я, маленький и слабый, «тянул класс назад», по выражению Игоря Валентиновича. В группу «маленьких» также входили Ян Годовский и Дима Гуданов. Уксусников даже задавал нам отдельные комбинации.

В подростковом периоде у меня стали сильно болеть колени, даже demi-plié в начале урока давалось с болью. От физического и нервного перенапряжения часто падал в обморок. При этом я очень старался, боялся вызвать гнев Игоря Валентиновича. Но видимо, не подходил под его формат, и он посоветовал мне вернуться в Болгарию. В какой-то момент я принял решение перейти на характерное отделение. Там стало гораздо легче морально — преподаватель классики Николай Леонидович Докукин ставил меня в пример. Я заметно вырос и окреп.

Забавно, но на выпускном курсе Уксусников пригласил меня к себе в класс помочь на госэкзамене по дуэтному танцу, там не хватало партнеров для девочек. Игорь Валентинович потом признался, что был неправ по отношению ко мне, попросил прощения. А я никогда и ни на кого не держал зла. Все происходящее со мной воспринимал позитивно.

Тридцать лет вы служите в Театре Станиславского. Он стал для вас по-настоящему родным домом, творческой судьбой. Но поначалу вы о нем и не думали всерьез — по окончании Московского хореографического училища поступили в гастрольную труппу Юрия Григоровича, собранную им из талантливой молодежи.

Полтора года работы в Студии Григоровича дали мне как танцовщику очень много. Прежде всего уверенность в том, что я, выпускник народного отделения, могу достойно танцевать классику. Придя в труппу, я видел себя где-то в кордебалете, исполняющим что-то характерное. О виртуозных классических вариациях я даже не задумывался. Но мне неожиданно предложили партию Принца в «Лебедином озере» Григоровича! И я ее станцевал! А потом и Принца в «Щелкунчике». Для меня это стало некоей личной победой, оказалось — возможно все! Конечно же, тогда речь еще не шла об идеальной классической форме, некоторые движения приходилось с нуля разучивать в репетиционном зале. Главное, что такая непродолжительная, но активная работа в гастрольной труппе Юрия Николаевича задала мне вектор развития в сторону классики. А Театр Станиславского сделал из меня классического танцовщика.

Судьба свела меня с Григоровичем еще раз, когда в 2008 году он ставил у нас в театре «Каменный цветок». Думаю, что он запомнил меня по работе в студии. Юрий Николаевич тогда поставил нас с Натальей Крапивиной первым составом Данилы и Катерины в свой спектакль.

На выпуске вас увидел еще один замечательный хореограф — Дмитрий Брянцев. Увидел и позвал к себе в труппу, предложив партию Зигфрида в «Лебедином озере» в качестве дебюта. Но тогда вы выбрали Григоровича.

Честно говоря, в тот момент я не чувствовал себя готовым к такой ответственной партии. Вообще не видел себя классическим танцовщиком, поэтому выбрал другой коллектив. Я благодарен Дмитрию Александровичу, что он не стал поминать старое: а именно мой первоначальный отказ от приглашения в театр. Он никогда не поднимал эту тему, не растрачивал себя на обиды — ему был важен результат на сцене. И тем, что я стал солистом Театра Станиславского, я обязан Брянцеву и директору балетной труппы Зурабу Сахокия, они пригласили меня присоединиться к коллективу театра.

Я сразу активно включился в работу. Новые партии готовил под руководством опытнейшего педагога — Аркадия Александровича Николаева. Наша встреча — подарок судьбы. После распада Студии Григоровича я, оставшись не у дел, попросился к нему в класс для поддержания формы. Видимо, во время этих занятий он оценил мой потенциал, порекомендовал меня Брянцеву. Так, по факту, я попал в академический театр без просмотров перед строгой комиссией, чего, признаться, очень боялся.

Я был счастлив. Даже не спрашивал ни о размере зарплаты, ни о том, что буду танцевать. В душе была уверенность, что все идет правильно. Судьба привела меня в мой театр.

Я легко влился в небольшой, но дружный коллектив. Мне нравилась теплая, можно сказать, домашняя атмосфера в театре. Мы вместе отмечали премьеры, праздники, устраивали интересные капустники, вместе отдыхали.

Театр — это прежде всего репертуар. В середине 1990-х в афише Театра Станиславского было много авторских балетов Дмитрия Брянцева. Вам довелось работать с ним. Что-то он ставил на вас?

В середине 90-х я был слишком юным для его героев — они, как правило, более зрелые мужчины. Вначале Дмитрий Александрович, видимо, присматривался ко мне. Давал мне классические партии. К ним я, с его точки зрения, наилучшим образом подходил. «Жизель», «Дон Кихот», «Эсмеральда», «Щелкунчик», «Корсар», «Сильфида» — вся эта классика позволила мне окрепнуть и физически, и актерски. Через несколько лет он ввел меня в роль Петруччо в «Укрощении строптивой». Потом был Царь Ирод в «Саломее». И конечно же, «Призрачный бал», который я танцую и по сей день.

Армана в своей постановке «Дама с камелиями» Дмитрий Александрович ставил на меня. Вместе с Натальей Ледовской мы танцевали премьеру. Моя жена Наташа ждала нашего первенца. В день генеральной репетиции я разрывался между театром и роддомом. Наш Дима родился в дни премьеры «Дамы с камелиями». Позднее Брянцев хотел сделать балет на музыку Сергея Рахманинова, состоящий из нескольких дуэтов, — наподобие «Призрачного бала». Мне с Наташей предназначался уже поставленный задолго до этого номер «Вокализ», который, по его задумке, должен был войти в этот новый балет. Отрепетировав балет, труппа ушла в отпуск, из которого Дмитрий Александрович уже не вернулся.

Но и после трагического ухода Дмитрия Брянцева репертуар Театра Станиславского оставался разнообразным и необычайно интересным. Новые худруки Сергей Филин и Игорь Зеленский приглашали талантливых хореографов, отечественных и зарубежных. Вы смогли реализовать себя в хореографии самых разных стилей.

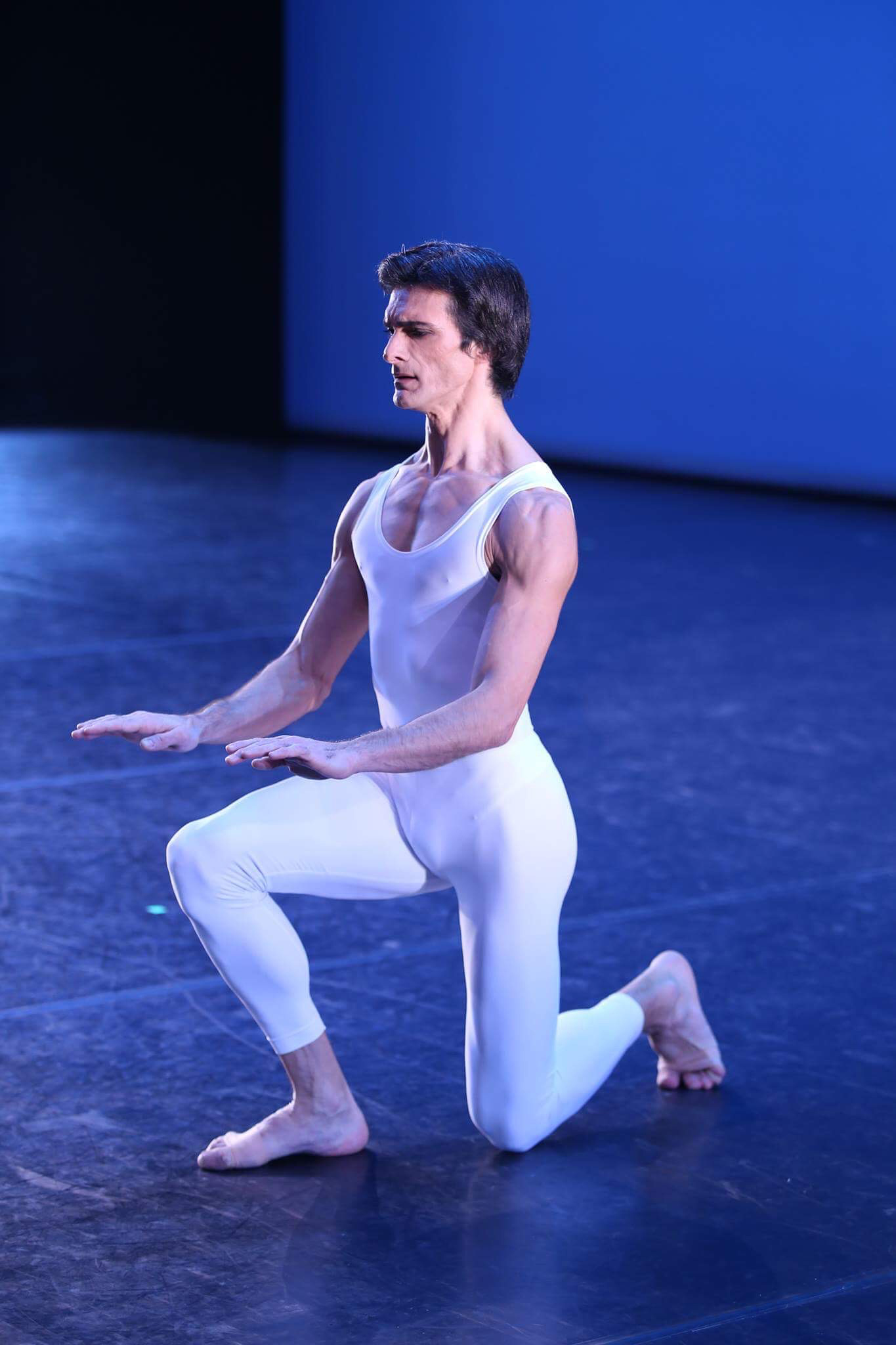

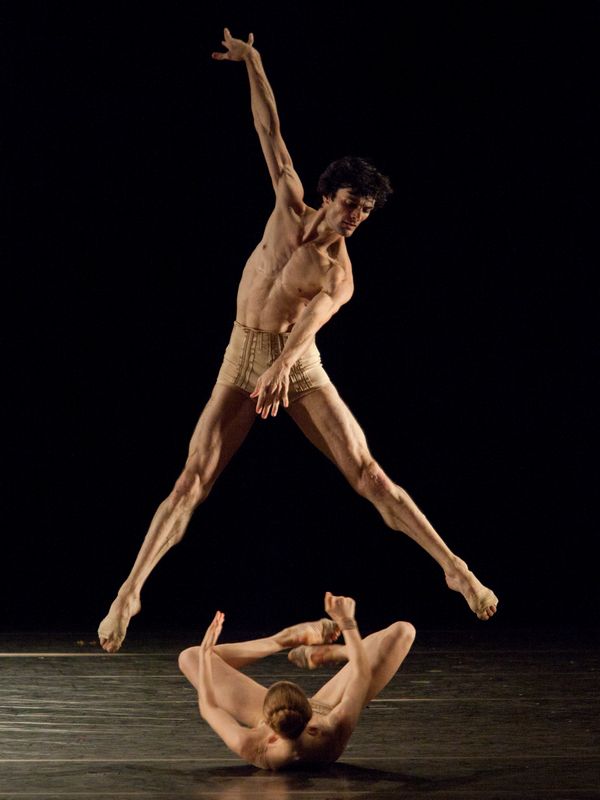

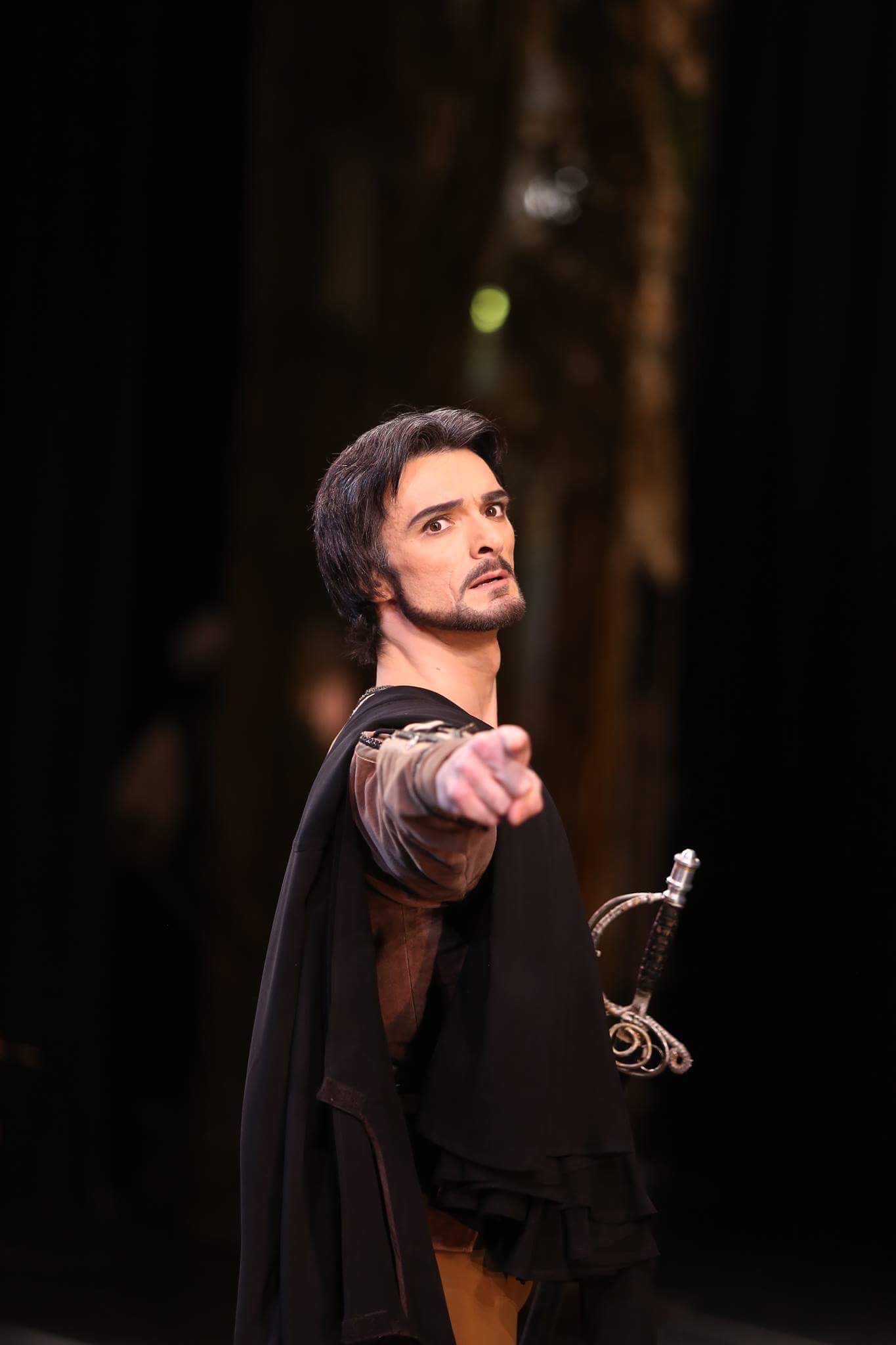

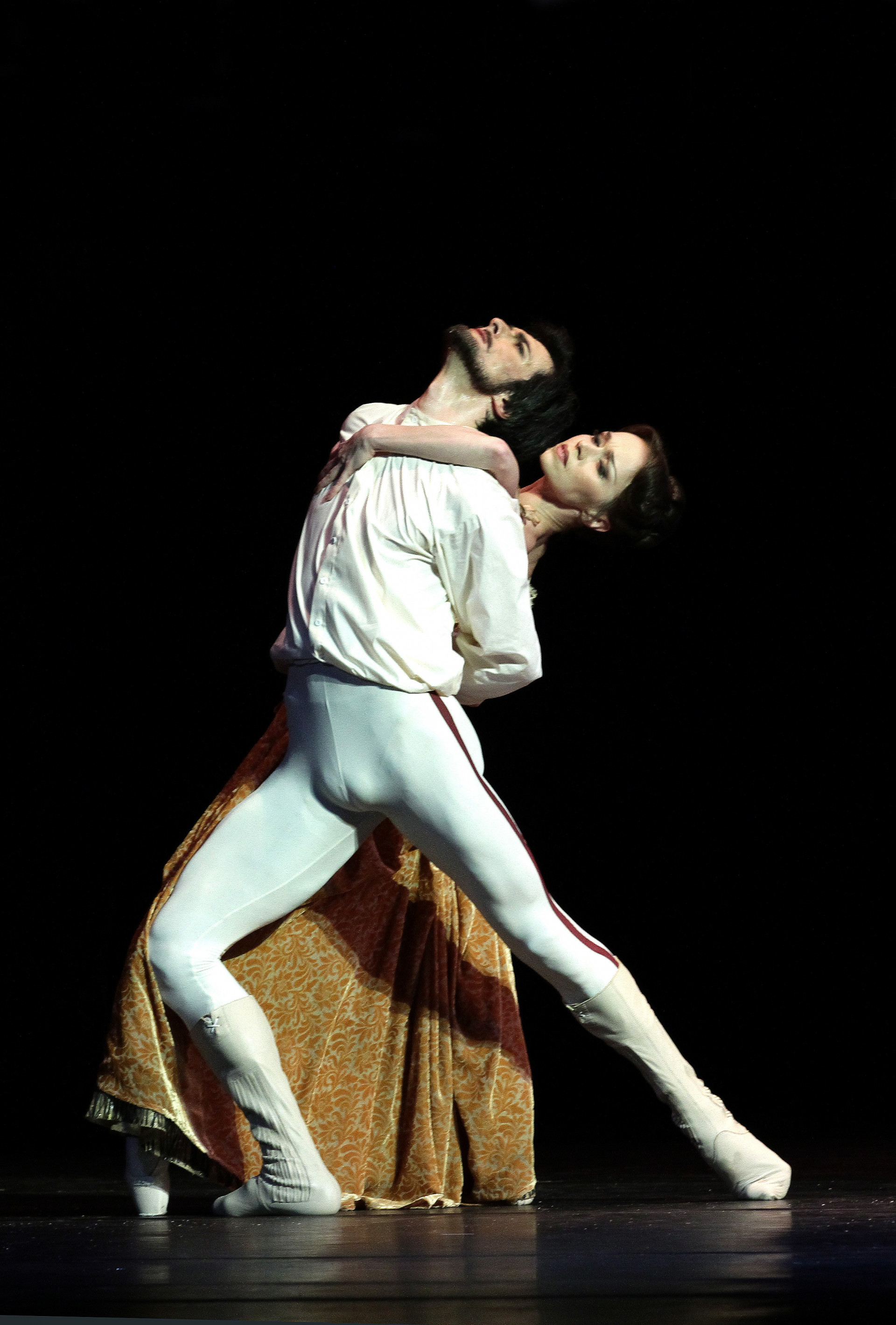

Я перепробовал самую разную хореографию. Это обогащает. Работа в балетах Килиана, Дуато, Макмиллана, Аштона стала своего рода прорывом для наших танцовщиков. При Игоре Зеленском у нас в репертуаре появились балеты Кеннета Макмиллана «Манон» и «Майерлинг» с совсем иной хореографией, другим контактом партнеров, новыми актерскими задачами. При Лоране Илере мы познакомились с модерновой хореографией Пола Тейлора, Триши Браун, Марко Геке, Шарон Эяль и других западных хореографов. На разных этапах творческой жизни менялись мои герои: на место принцев приходили драматически насыщенные роли. Например, я как актер нашел себя в партиях Северьяна в «Каменном цветке», Рудольфа в «Майерлинге», Мэдж в «Сильфиде», Ганса в «Жизели», Клода Фролло в «Эсмеральде». Благодаря им я продолжаю выходить на сцену со своими партнершами и учениками. Только в другом качестве. Новые роли помогают творчески развиваться.

Из всего обилия ваших партий вы можете назвать любимую?

Не могу выделить любимую. Любимы все. Как же можно выходить на сцену в нелюбимой партии? Иногда бывает, что роль в начале репетиций не нравится, и не веришь, что сможешь справиться и достойно ее исполнить. Но когда ежедневно погружаешься в новый образ, овладеваешь новой для себя хореографией, копаешься в деталях, то потом выходишь на сцену и начинаешь жить жизнью твоего персонажа.

Я предпочитаю многоактные спектакли — там можно актерски раскрыться. Но вместе с тем вспоминаю, как когда-то исполнял небольшую гротесковую роль Дона Базилио в брянцевском балете «Браво, Фигаро!». Я получал от нее невероятное удовольствие! Когда Игорь Зеленский предложил мне партию Северьяна в балете «Каменный цветок», я с радостью согласился. Помню, как, танцуя Данилу, наблюдал за Антоном Домашевым в этой роли и даже повторял за ним какие-то движения — так мне нравилась актерская задача. Я люблю полностью менять облик и превращаться в неожиданную даже для себя самого личность. Каждая партия дарит мне огромное количество эмоций, выбрать любимую совершенно невозможно.

Вот уже несколько лет вы являетесь танцующим педагогом — часто выходите в спектаклях вместе со своими учениками. Как вы обратились к преподаванию?

Десять лет назад Игорь Зеленский, который был худруком балетной труппы в то время, предложил мне поработать с некоторыми артистами, чтобы помочь педагогам. Я пришел в зал порепетировать с ребятами и остался преподавать. Первым моим подопечным был Сергей Мануйлов. Мы репетировали Золотого божка в «Баядерке». С партии Феба в «Эсмеральде» началась наша совместная работа с Денисом Дмитриевым. Постепенно в полку моих учеников прибывало. Там появились Дмитрий Соболевский, Евгений Жуков, Иван Михалев. Конечно, поначалу совмещать карьеру танцовщика и педагога было очень непросто. Я буквально разрывался, бегал из зала в зал. Но привыкаешь ко всему. Сегодня я работаю с Иваном Михалевым, Денисом Дмитриевым и молодым перспективным танцовщиком Романом Шевченко.

В ваших учениках числятся лучшие танцовщики Театра Станиславского за последние десять лет. Их успехи говорят о том, что у них талантливый педагог.

Каждая их партия — это плод нашей совместной работы. Кстати говоря, я многому учусь у своих учеников. Буквально открываю заново давно знакомые партии, нахожу новые штрихи к образам. А еще, когда танцуешь со своими учениками в одном спектакле, это очень мобилизует. Педагог просто обязан быть на высоте — подтверждать свои требования на практике. Здесь есть элемент творческого соревнования, полезный для обеих сторон.

А вашего сына Дмитрия вы консультировали?

С Димой сложнее, потому что он поступил в Московскую академию хореографии в 2011 году, когда мы с Наташей много танцевали. Им занимались педагоги. Я считаю, что балетные родители не должны вмешиваться в методику преподавания. С пятого класса Дима перешел к Михаилу Юрьевичу Шаркову, который сумел найти к нему подход. Сын начал заниматься балетом осознано. Они с педагогом сами выбирали, в каком конкурсе участвовать, какие вариации готовить. За все время учебы Дима приезжал ко мне в театр позаниматься раз десять. Все его успехи как танцовщика — заслуги его педагогов: Михаила Шаркова в академии, Андрея Болотина в театре.

Вы, наверное, сами не предполагали, что станете основателем балетной династии.

Конечно же, нет! А как это можно спланировать? Просто отдали сына в академию, чтоб его избыточная энергия на благое дело выходила. В хореографическом училище ребенок загружен по полной. Потом также отдали в балет и второго сына Сашу. Думаю, успехи старшего брата его будут мотивировать не хуже, а может, и лучше! Моя супруга Наталья всегда старается развивать наших детей с раннего возраста: они и плавали, и на коньках и лыжах катались, занимались бальными танцами, рисованием, пением! Младшая дочка занимается художественной гимнастикой.

Я рад успехам племянника. Его отдали в училище в Болгарии без моего ведома. Георги-младший учился успешно. Но когда я увидел, что он действительно талантлив, то приложил все усилия, чтобы перевести его в Москву. Игорь Зеленский взял его в наш театр.

Династия сложилась сама собой.

Программа вашего бенефиса в Московском музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко радует разнообразием и оригинальностью. По какому принципу вы ее составляли?

Во-первых, выбирал те названия, которых нет в текущем репертуаре. Хотелось показать и что-то новое, и то любимое зрителем, чего, к сожалению, уже нет в афише. Во-вторых, ориентируясь на свой возраст (а служу я в театре уже тридцать лет), подбирал то, что интересно и доступно мне сегодня. Балет, как известно, профессия молодых, и не хотелось «трясти костями и сыпать песок на сцене»! А третьей задачей было показать по максимуму тех балерин, с которыми я танцевал на протяжении своей карьеры.

В первом отделении будет дан прекрасный, романтический балет «Штраусиана», который был поставлен Бурмейстером на музыку Штрауса осенью 1941 года. Тогда новобранцы смотрели его и прямо из театра шли на фронт. И мне кажется важным, что мы покажем «Штраусиану» в мае, в год восьмидесятилетия Победы. Сам с удовольствием выйду в партии Поэта, которую танцевал когда-то на вечере в честь девяностолетия театра. В остальных ролях дебютируют молодые солисты. В двух других отделениях будут танцевать мои партнерши, ученики и коллеги. Надеюсь, что все пройдет хорошо, и зритель получит удовольствие от моего бенефиса.

Интервью: Анна Ельцова Фото: личный архив Георги Смилевски