Фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva 2 и 3 ноября показал на сцене Театра им. Ермоловой двухчастный вечер под общим названием «Ионеско». Он объединил новую работу хореографа Олега Степанова «Театр бесконечно повторяющихся действий» на танцтруппу Context и российскую премьеру спектакля Мориса Бежара «Стулья» в исполнении Жиля Романа и Дианы Вишневой.

Две работы разнесены во времени и пространстве с точки зрения создания: бежаровские «Стулья» созданы в начале 1980-х, работа Степанова — в наши дни, здесь и сейчас. Эстетически они также, казалось бы, не близки.

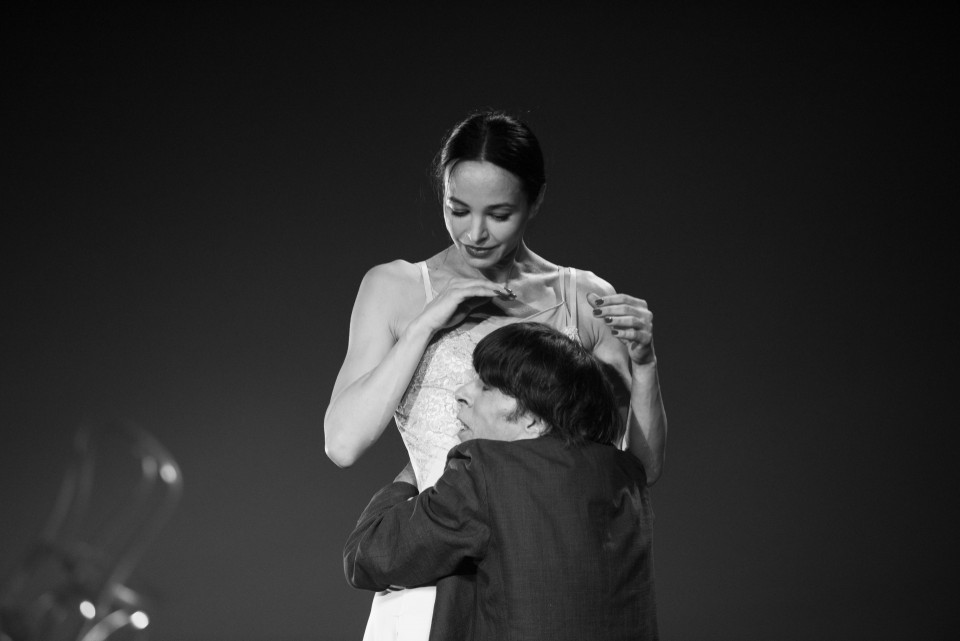

«Стулья» сочинены в традиционной бежаровской пластике: отчасти статичной, отчасти компульсивно-взрывной, старомодной по своему абрису — элегантно-модерному, сочетающему пуантные арабески и искривленные изломами позы; черный кабинет и множество стульев Тонета темно-коричневого гнутого дерева; вагнеровский светящийся, струящийся «Тристан»; красивые люди — взнервленный двужильный интеллигентный Жиль и прекрасная, чем-то напоминающая Кармен, Диана.

Контрастно иным предстает «Театр бесконечно повторяющихся действий». Не лаконичный лирический дуэт — а постоянно сменяющаяся, мелькающая череда танцовщиков. В какой-то момент они объединяются в дефиле — их оказывается четырнадцать, и кажется, что из каждой кулисы вот-вот добавится еще по несколько — перпетуум мобиле. Внутренний свет Вагнера предвосхищает гулкий тянущийся бас, монотонный бит или барочно-органное эхо (саунд-микс Олега Степанова). Яркие цвета костюмов (художник Елена Зверева) — чистый синий, глубокий красный, эфемерный белый и в то же время пестрый китч разнообразия на бордово-кабарешном или небесно-голубом фоне. Перпетуум мобиле постоянно сменяющихся действий — танец контемпорари, в котором динамика выталкивается из фокуса еще большей динамикой, дискретность движения сменяется плавностью и наоборот, амплитуда плие, поворотов, падений, смещений — максимально широкая, телесный контакт максимально плотный. Единственное, за что может уцепиться сознание, — движенческие лейтмотивы: повторяющиеся коды излома рук, завернутости позы, способа перемещения — насыщенная движенческая даже не ткань, а среда, эфир, сеть. В этой разности спектаклей как раз и обнаруживается единство. Оно проявлено в самой теме: Ионеско, театр абсурда.

Бежар достал из пьесы Ионеско несколько, да, важнейших, но все же лишь несколько тем, сюжетных линий. И в первую очередь — это линия любви, линия Прекрасной дамы.

В пьесе два главных действующих лица — Старик, 95 лет и Старуха, 94 года. Они живут на острове в доме, вокруг которого сплошная вода. В течение всей пьесы они ждут гостей, и гости появляются — невидимые. Для них герои расставляют стулья, раскланиваются, разговаривают с ними. Разговаривают они и друг с другом — о старости и молодости, о некоей Миссии Старика, о своих гостях и их ожидании и, конечно, о своем прошлом, об иллюзорных мечтах. В абсурдистской эстетике отсутствует прямая логика сюжета, время становится рваным, судорожным, мечущимся, вечно ждущим, но зато есть неизменная щемящая нота — тема времени, утекающего сквозь пальцы, тема ностальгии по прошлому (возможно, так и не случившемуся), тема горькой тщетности и спасительной иронии.

Среди гостей — невидимая дама, юная и прелестная. Старик кокетничает с ней, говорит о любви. Слова, которые Старик произносит у Бежара («Я так взволнован. И очарован! Вы нисколько не изменились, так сохранились, что вас не узнать... вы иная, вы мне родная... Я вас любил, я вас люблю…»), в пьесе обращены именно к невидимой юной даме. И вот именно с этим образом Прекрасной дамы Бежар в своей интерпретации пьесы и объединяет персонаж Старухи. Именно поэтому Старуха предстает не в дряхлом облике, а молодой женщиной в светлом, утонченной, вознесенной на пуанты. Кстати, у самого Ионеско есть примечание о том, что роль Старухи не предназначена для возрастной исполнительницы: «Темп и быстрота действия требуют, чтобы старушку играла молодая актриса». По-видимому, этим тоже руководствовался Бежар — чистым следованием за автором. Кроме того, это сценическое решение освобождает хореографа от необходимости изображать старческую пластику и одновременно расширяет границы — становятся возможны поддержки, изящные позы.

Роль не слишком сложна с точки зрения техники, но очевидно виртуозна актерски: исполнительнице нужно одновременно держать внутри два плана — старения и молодости, утомления и оживленности надежды, присутствия в увядающем настоящем и вдохновенном прошлом. Для такой задачи требуется настоящее мастерство, и Вишнева, безусловно, им обладает. В ней есть открытость, уязвимость, способность говорить о себе сегодняшней — так отважно, трогательно и — знакомо. Уверена, каждой женщине знакомо чувство, когда кожей ощущаешь, как время утекает сквозь пальцы, и ничего с этим не поделаешь. Именно тема красоты и необратимости времени становится главной у Бежара, тогда как у Ионеско на первом плане Старик, несущий в себе некую Идею. У Бежара же Старик — более громкий и активный, чем Старуха, но все же здесь — лишь проводник.

Кстати, важно отметить, что хореографический потенциал заложен в самой пьесе изначально: в обширных ремарках Ионеско подробнейшим образом описывает перемещения по сцене, а иногда даже придумывает движения для актеров:

«Старики мечутся от одной двери к другой, словно на роликовых коньках. Старик встречает гостей: сопровождая их, делает с ними два-три шага, указывает место и бежит к дверям. Старушка носит стулья, старик со старушкой сталкиваются, но не останавливаются. Потом в глубине сцены старик будет лишь поворачиваться в разные стороны и указывать руками, кому куда идти. Руки двигаются очень быстро. Старуха со стулом в руке, она ставит его, берет, ставит, берет, словно собираясь тоже бегать от двери к двери, но только быстро-быстро вертит головой. Оба старика должны все время держать темп, производя впечатление быстрого движения, и при этом почти не двигаться с места; двигаются руки, корпус, голова, глаза, описывая, возможно, даже небольшие круги».

«Особенно настаиваю на следующей рекомендации постановщикам — старушка, молча, задыхаясь, сбиваясь с ног, должна в течение минуты непрерывно подносить стулья. Непрерывно должны звонить звонки. Старик на авансцене должен молча кланяться, как паяц, вертеть головой и делать реверансы, здороваясь с гостями».

В этих ремарках, как и в комментариях хореографа, по сути, — предтеча всего танцевального деконструктивизма XX века. Хотя, постойте, 1981 год… Не предтеча, уже все случилось или вот-вот случится. Нет, он сам, Бежар, как герои Ионеско, будто пытался ухватить за пятку ускользающие арабески времени, хотел предложить свое видение рассыпающегося мира. Или не рассыпающегося, а вечно танцующего?

Есть в пьесе и еще одна линия, помимо лирико-философской и контрастная ей — линия театра, линия игры. Она промелькивает у Бежара коротко. Степанов же словно подхватывает поданную реплику и раскручивает ее до невозможности.

Речь — почти изгнанная из собственно воплощения «Стульев», у Степанова становится основой метода. Здесь не только фразы из «Стульев», но и возгласы и реплики из «Этюда для четверых» и «Урока»:

«— Нет… — Да… — Нет… — Да… — Нет… — Да… — А я вам говорю — нет... Осторожно, цветы. — А я вам говорю — да... Осторожно, цветы. — И все-таки — нет… — И все-таки — да... — Повторяю вам — да. — Повторяйте на здоровье. Нет, нет и нет. Тридцать два раза — нет. — Ну вы и зануда... С ума сойти, какой зануда. — Это не я. Это вы. Зануда, зануда, зануда… Сами не знаете, что говорите. — И почему это вы говорите, что я зануда. Осторожно, цветы. И вовсе я не зануда».

«— Вот вы тут все говорите, говорите, а ничего ведь и не сказали. – Что? Это я-то ничего не сказал? — Простите, я не то чтобы хотел сказать, что вы ничего не сказали, нет, это не вполне так. — Как же вам не стыдно говорить, что мы ничего не сказали, когда вы сами только что сказали, что мы говорим, говорим, а ничего и не сказали, хотя совершенно невозможно говорить и ничего не сказать, потому что всякий раз, когда кто-то что-то сказал, это значит, что он говорил, и, соответственно, когда кто-то говорил, это значит, что он что-то сказал», и т.д.

К слову, претензии в бредовости происходящего обращать нужно, конечно, не к хореографу, а к драматургу; достаточно почитать сами тексты пьес, и станет понятно, что Степанов послушно следует за предложенной драматургом игрой, удваивая ее пластически. А звуко-бытовой фон пьесы (всплески воды, стук ставящихся стульев, дверной звонок и закулисный гул) преобразуются в аккуратный нойз и добавляют еще один временной поток. Таким образом «Театр бесконечно повторяющихся действия» становится многоуровневым полилогом.

Следуя за ремарками Ионеско, а также за подсказками Бежара: «Стулья» — это проблема времени в пространстве, одновременно наполненном и лишенном человечности. Стулья — в некоторой степени люди. Когда вы видите стул, вы одновременно видите и кого-то конкретного, и пустоту. Воспоминание, отсутствие, но при этом осязаемое присутствие», Степанов и танцовщики труппы наделяют своих персонажей максимально механистичными и несвязными движениями, которые через множественные повторы, также как и реплики в абсурдистской пьесе, в кульминационных моментах пытаются выйти за пределы телесной данности на уровень метафизического обобщения и объединяются то в рваном беге, то в медитативном хороводе, то в точечно-линейных перестроениях, то притягиваются в молекулы, образуя единое коллективное тело. Танцовщики здесь, главным образом, элементы пространства, ретрансляторы, медиумы. Они ничего не обозначают, не складываются в сюжет и даже не разрушают его, или вернее, в точности с метамодерной эстетикой, сочетают все одновременно: это и серьезная игра в красоту, и насмешка над этой красотой, деконструкция уже деконструированного текста без намерения его ломать, это месседж, не несущий никакого конкретного послания, как отражающая поверхность зеркала.

Самое интересное, что труппа Context, достаточно разношерстная, в которой никто ни с кем не совпадает по сценической природе, бэкграунду и типажам, здесь выглядит очень органично; их разность, странность, нелепышность уместны и даже нужны — без этого спектакль был бы плоским, с фактурой же танцовщиков работа обретает объем, резонирует и контррезонирует сама с собой.

Единственной проблемной точкой «Театра бесконечно повторяющихся действий» видится момент, который не является специфическим для этой труппы — он общий для очень большого сегмента современной хореографии в целом. Этот момент называется «сочинение хореографии в соавторстве с танцовщиками».

Метод, изобретенный Пиной Бауш и превратно понятый частью современных авторов (секрет метода не в горизонтальной демократичности и не в ярких индивидуальностях артистов, а железной руке постановщика-редактора), позволяет хореографу не сочинять движения самому, а передоверять этот процесс танцовщикам. Танцовщики же, если повторяют этот фокус из проекта в проект, перестают обогащать свой телесный опыт, и в результате хореография, пропущенная через фильтры лабораторного отбора, теряет свою соль и становится бесконечно похожей сама на себя, многажды разбавленной, этакой хореографической гомеопатией. А чего-то своего авторы предложить не хотят или не могут.

Поэтому мы, к огромному сожалению, не узнали какой Олег Степанов хореограф, хотя идея читаемая: деконструировать абсурд, подобрать то, что не захотел взять Бежар и проиграть от конца к началу и наоборот, апеллировать не к эмоции, а к разуму, хотя и к эмоции тоже — имеет место! Узнали или вспомнили, что Морис Бежар — хореограф первоклассный и нам дико повезло увидеть еще одну его работу. И все же в этой разности двух частей вечера — грубости и утонченности, упругости и ломкости, игры и серьеза — есть своя динамика, своя острота, свое единство, а значит… А ничего не значит. Финал без выводов, или пусть каждый сделает свой вывод сам. Лично мне, не без вопросов, но понравилось.

Текст: Анастасия Глухова Фото: Ирина Григорьева