Алла Евгеньевна Осипенко 12 мая покинула мир, где считалась выдающейся балериной, неординарной личностью…

Автор: Лариса Абызова

Характер определяет судьбу человека. Для балерины это утверждение справедливо вдвойне. Неслучайно Агриппина Яковлевна Ваганова, по словам Осипенко, сулила своей ученице карьеру танцовщицы в мюзик-холле. И хотя до этого все же не дошло, приключений было немало.

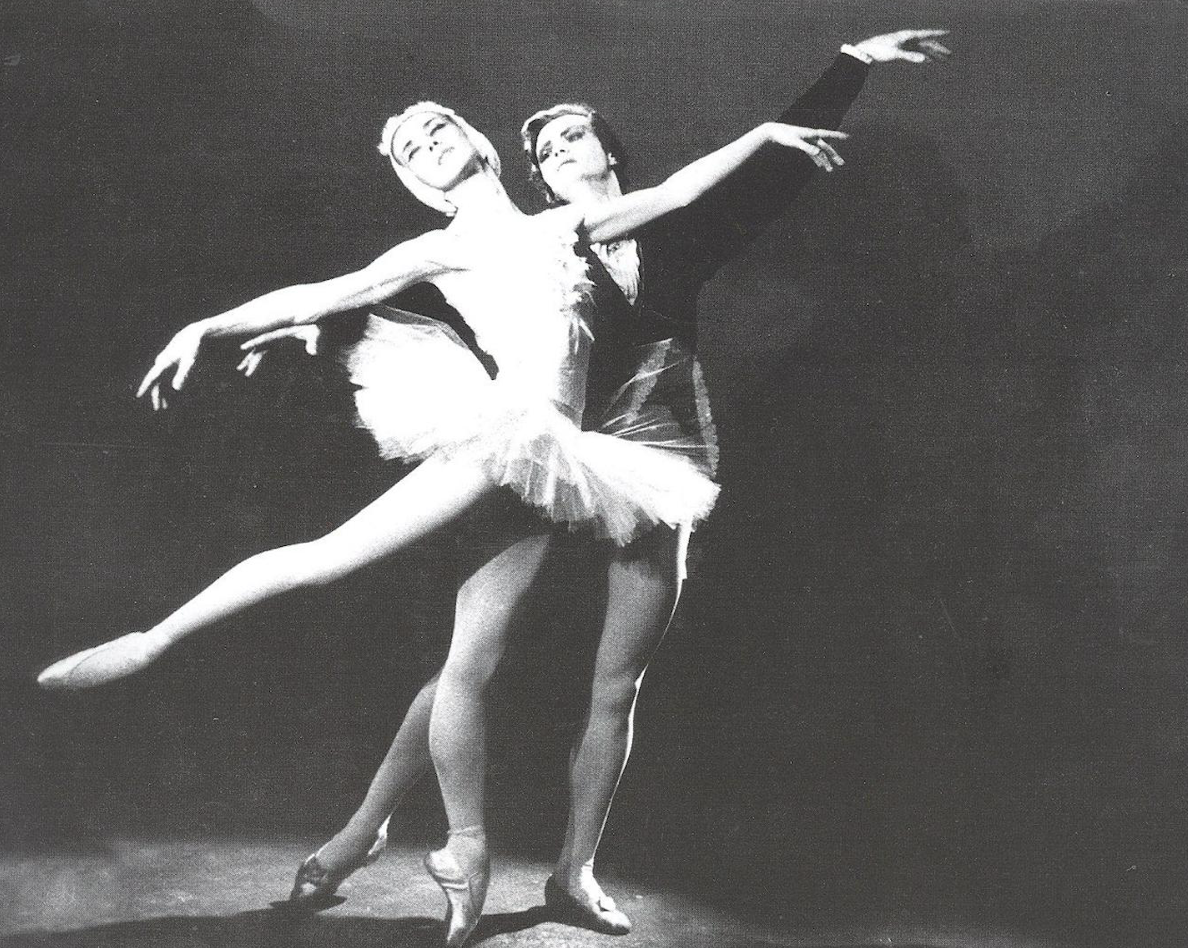

Осипенко обладала исключительными внешними данными: удлиненные линии тела, идеальные пропорции фигуры приковывали взгляды, восхищали своей необычной красотой. Такие танцовщицы будут идеалом балетов Баланчина, но в 1950 году, когда одна из последних вагановских воспитанниц пришла в Кировский театр, о Баланчине и его красавицах никто не знал. Впрочем, опередив время, Осипенко превзойдет и их. Свидетельствую: Наталья Макарова, слава которой облетела мир и внешностью Бог не обидел, на торжественном банкете в честь 75-летия Аллы Евгеньевны поведала, как завидовала красоте ног Осипенко, заверяя, что это самые красивые ноги, когда-либо появлявшиеся на балетной сцене.

Хореограф Георгий Алексидзе оставил портрет танцовщицы: «Осипенко — уникальная балерина, опередившая время. Все восторгались невероятно красивыми линиями ее тела, «поющими» ногами, графичностью поз, значительностью движений, игрой нюансов, переливающихся как радуга. Все отмечали ее новую манеру поведения на сцене. Отмечали, а оценить не могли».

Совершенство поз балерины — арабесков, аттитюдов, экарте — было возведено в канон: ее фотографии иллюстрировали учебники по классическому танцу. Путь Осипенко в примы классического наследия был предначертан самой судьбой. Но если посмотреть на перечень ее ролей в балетах классического репертуара, то их окажется не так и много, а получивших особое признание — единицы. Безоговорочно были приняты Фея Сирени в «Спящей красавице» и Раймонда. По прошествии времени понятно, что вины балерины в том нет. Она опередила время. Например, упрекали, что ее Одетта в «Лебедином озере» мало похожа на лебедя. О том, что у Мариуса Петипа и Льва Иванова Одетта была девушкой — заколдованной, но девушкой! — не помнили, поскольку об этом заставила забыть редакция спектакля Агриппины Вагановой, где Одетты не было вовсе, а была «реальная» птица-лебедь. Хотя Осипенко не довелось участвовать в «Лебедином озере» своего педагога, вагановские идеи пережили этот спектакль и до сих пор влияют на зрительское восприятие происходящего на сцене. Вряд ли Осипенко тщательно изучала наследие Петипа — Иванова и сознательно возвращала образ своей героини к истокам. Скорее всего в том проявлялась ее артистичная натура, где главной темой будет история любви, а не натуральные взмахи птичьих крыльев.

Выдающееся драматическое дарование артистки не спасло при работе над партией Марии в «Бахчисарайском фонтане» Ростислава Захарова. Эталоном считалась Галина Уланова. Героиня Осипенко, на взгляд современников, была слишком энергична. И здесь Осипенко опередила время: сегодня такая трактовка усилила бы трагизм ситуации: да, ее Мария смела и сильна, но конец в неволе все равно предопределен.

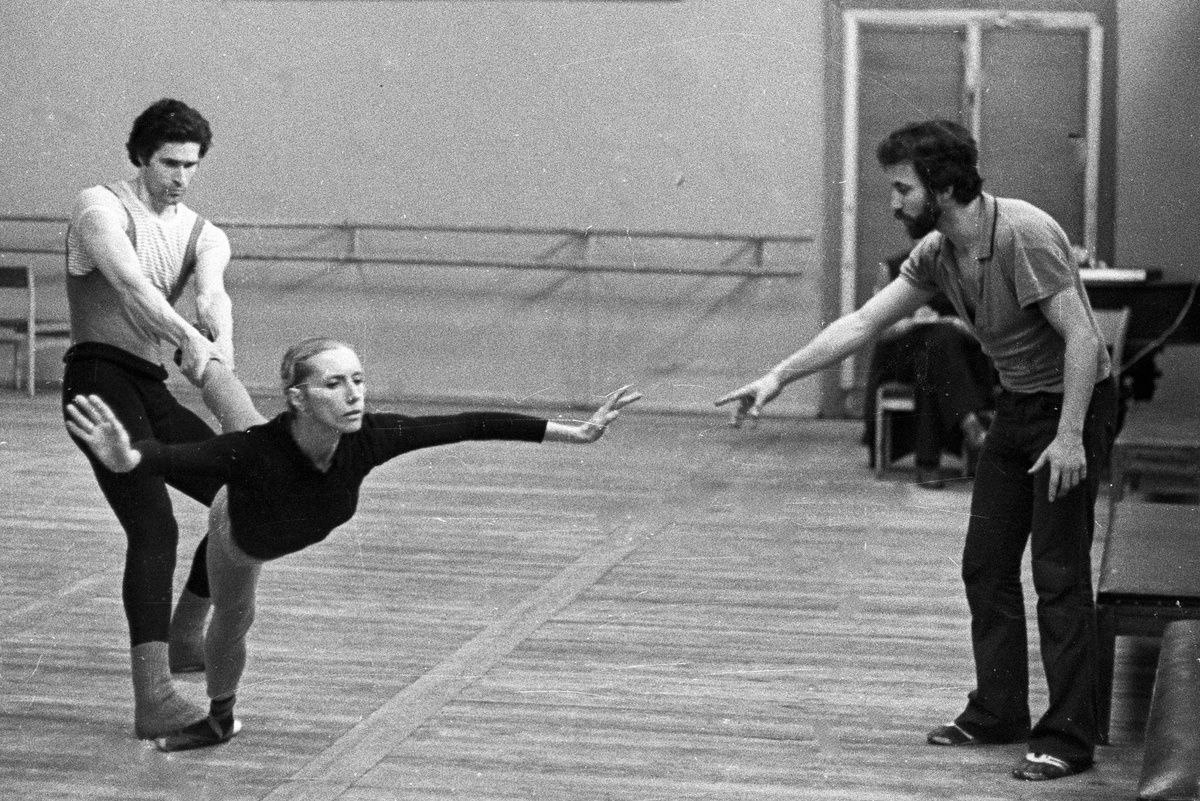

Осипенко повезло: реализовать свой талант она смогла, работая с современными хореографами Леонидом Якобсоном, Юрием Григоровичем, Игорем Бельским, Георгием Алексидзе, Игорем Чернышовым, Борисом Эйфманом. Она была лицом балетных реформ ХХ века в России, а не на Западе, как некоторые ее коллеги.

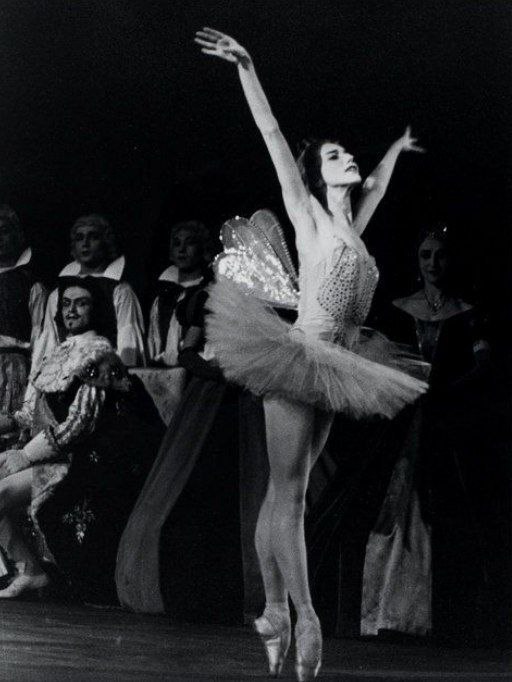

Знаменитой Осипенко стала после премьеры балета «Каменный цветок» (1957) Юрия Григоровича, сочинившего партию Хозяйки Медной горы на ее индивидуальные данные. И как же прав Алексидзе: восторгались, а оценить не могли. Воображение советских зрителей потряс облик балерины в малахитовом леотаре, вручную расписанном художником Симоном Вирсаладзе. До того момента в леотаре на сцене появлялся только Шурале, но тот был лешим, где корявости мужской фигуры работали на образ. Фигура же Осипенко вовсе не имела изъянов, костюм еще больше подчеркивал достоинства удлиненных линий тела, высвечивал графику движений и их сложнейшие комбинации. Актерское мастерство не осталось без похвалы, но сегодня любопытно вникнуть в его оценки. Хвалили главным образом «человеческие качества» фантастического существа: мол, полюбила Хозяйка Данилу, но отказалась от собственного счастья. До сих пор такая точка зрения преобладает. Критик Аркадий Соколов-Каминский и через полвека после премьеры, свидетелем которой он был, настаивает, что «героиня Осипенко была создана для любви», что «в ней вспыхивали человеческие чувства», что «она пела о тоске по любви». А Вера Михайловна Красовская сразу оценила образ, созданный Осипенко: Хозяйка — олицетворение творчества, совести художника, его долга перед своим талантом. Красовская замечала, что противостояние Хозяйки и Катерины у Григоровича не превращалось «в суетливую стычку двух женщин за возлюбленного» и «тема Хозяйки <…> выводила конфликт из плоскости тривиальных взаимоотношений в усложненно философский план». Не Хозяйка отказывалась от Данилы, он сам решал свою судьбу. Это решение, а не потеря любовника, составляло трагедию героини Осипенко: она воспринимала его выбор как предательство миссии художника. Однако финал оставался открытым, разрешая мысль, что мастер оставит Катерину, дом, детей и вернется к владычице несметных художественных ресурсов, чтобы всецело посвятить себя творчеству. Речь идет о спектакле с Осипенко и первой редакции балета. Это уточнение необходимо, поскольку в нынешних редакциях «Каменного цветка» можно увидеть и суетливую стычку женщин, и мелодраматический пафос человеческой любви, зародившейся в Малахитнице-ящерице.

Следующая работа с Григоровичем вновь принесла удачу. Образ царицы Мехменэ Бану в «Легенде о любви» (1961) обрел у балерины масштаб античной трагедии. Вновь хореограф поднимал массу философских тем, об этом достаточно сказано. Обратим внимание на одну, отчетливо прозвучавшую только у Осипенко: за жизнь сестры ее героиня заплатила поистине страшную цену. Но где предел самопожертвования? Спасая Ширин, Мехменэ Бану разрушила себя — не благополучие — она сокрушила свою личность. Ни Григорович, ни Осипенко ответа не давали, но вопрос звучал.

Еще один хореограф-новатор Игорь Бельский не обошел стороной мастерство Осипенко. В балете «Берег надежды» (1959) балерина исполнила партию Его любимой. То был двойной символ: с одной стороны — олицетворение Родины, куда стремился герой, с другой стороны — символ женщины, готовой ради любимого обернуться чайкой и перелететь моря. Героиня Осипенко настолько духовно сильна, что, по словам Наталии Зозулиной, «ей не нужна была метафора — не будь чаек, она летела бы сама, как женщина, у которой выросли крылья».

Отслужив в Кировском театре 21 год (1950−1971), балерина оттуда ушла. В 1974 году она блеснет на родной сцене в партии Красавицы в балете «Блудный сын» Май Мурдмаа, показанном на творческом вечере Михаила Барышникова, и художественный руководитель балетной труппы Игорь Бельский будет звать Осипенко вернуться. Она ответит отказом. Бельский считал, что ей понравилась жизнь вольного творца. Думается, не только поэтому. В 1970-е театр изменился: Григорович в Большом, у Якобсона своя труппа, Бельский — не тот хореограф, каким был во времена «Берега надежды» и «Ленинградской симфонии». Через несколько лет после разговора с Осипенко его самого выживут из родного театра те, кому он делал карьеру. Встать в ряды таких гонителей для Осипенко было невозможно.

Осипенко работала в разных труппах с разными хореографами, и результаты оказались выдающиеся. В «Камерном балете» для нее ставил номера молодой хореограф Георгий Алексидзе. Событием стала роль Клеопатры в балете Игоря Чернышова «Антоний и Клеопатра» на сцене Малого театра оперы и балета (1968). Есть фильм на базе этого спектакля, где можно увидеть не только мастерство балерины, но и ее уникальный дуэт с любимым мужчиной и партнером по сцене Кировского театра Джоном Марковским.

Работа в «Хореографических миниатюрах» Леонида Якобсона (1971−1973) и в труппе Бориса Эйфмана (1977−1982) привела к появлению новых шедевров. Якобсон поставил для нее номера «Полет Тальони», «Минотавр и Нимфа», сольные партии в «Экзерсисе ХХ века» и «Блестящем дивертисменте». Эйфман создал для артистки «Двухголосие» на музыку Pink Floyd, «Прерванную песню», «Автографы», партию Настасьи Филипповны в балете «Идиот». Для Эйфмана сотворчество с Осипенко было особым периодом: нынче он не ставит миниатюр, а «Идиот» остался единственным балетом на сюжет Достоевского, избежавшим переделки хореографом.

Покинув сцену, Осипенко не отошла от балета, она преподавала за рубежом и в России, работала репетитором, но в истории и памяти зрителей она осталась выдающейся русской балериной…

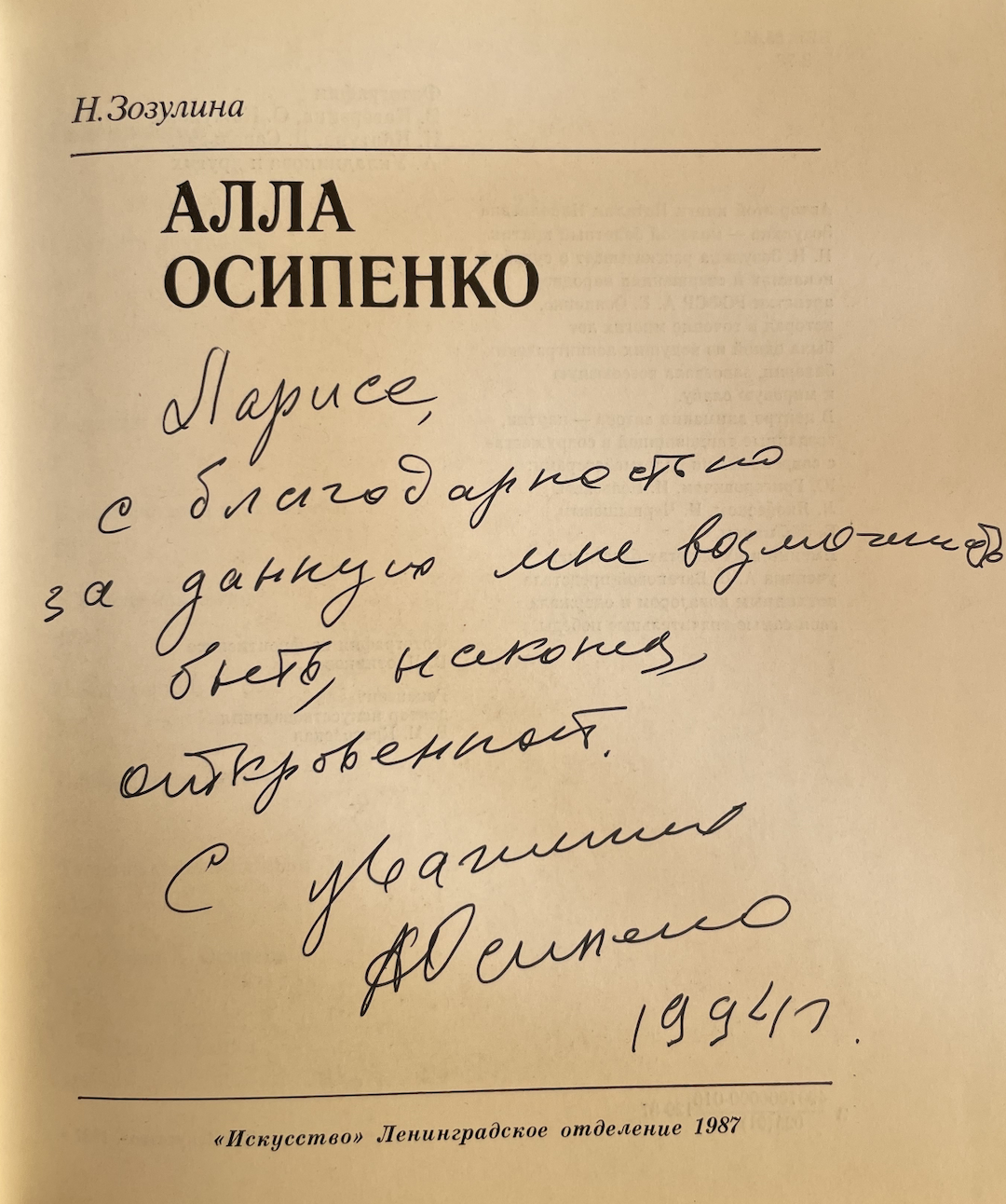

Общаться с Аллой Евгеньевной было легко и комфортно. Остроумная, быстрая на ответ, она была замечательной собеседницей. Причину ее откровения не назову — не знаю. А результат — в ее интервью. В нашей беседе, опубликованной в газете «Мариинский театр» в 1994 году, балерина впервые говорит о причине ухода из Кировского театра. В распространенной версии, подтверждающей вздорный характер артистки и закрепленной в книге Дмитрия Черкасского «Записки балетомана», она сделала это из-за того, что Джона Марковского не взяли на гастроли. На самом деле причина иная. Осипенко боялась «Лебединого озера» (кто бы из прим сознался?) и просила на японских гастролях ее партнером выступить Владлена Семенова, это было в его силах и с административной стороны — он руководил труппой. Его отказ, воспринятый как предательство бывшего одноклассника и друга, привел к роковому решению. Видим, что вовсе не взбалмошность нрава, а высокие моральные требования руководили поступком балерины. Мне же досталась редкая дарственная надпись на книге о творчестве Осипенко.