Сегодня, в День фотографа, мы рассказываем о легенде балетной фотографии — Валентине Перельмутере. Его работы стали бесценной летописью Кировского (ныне Мариинского) театра 1970–1990‑х годов.

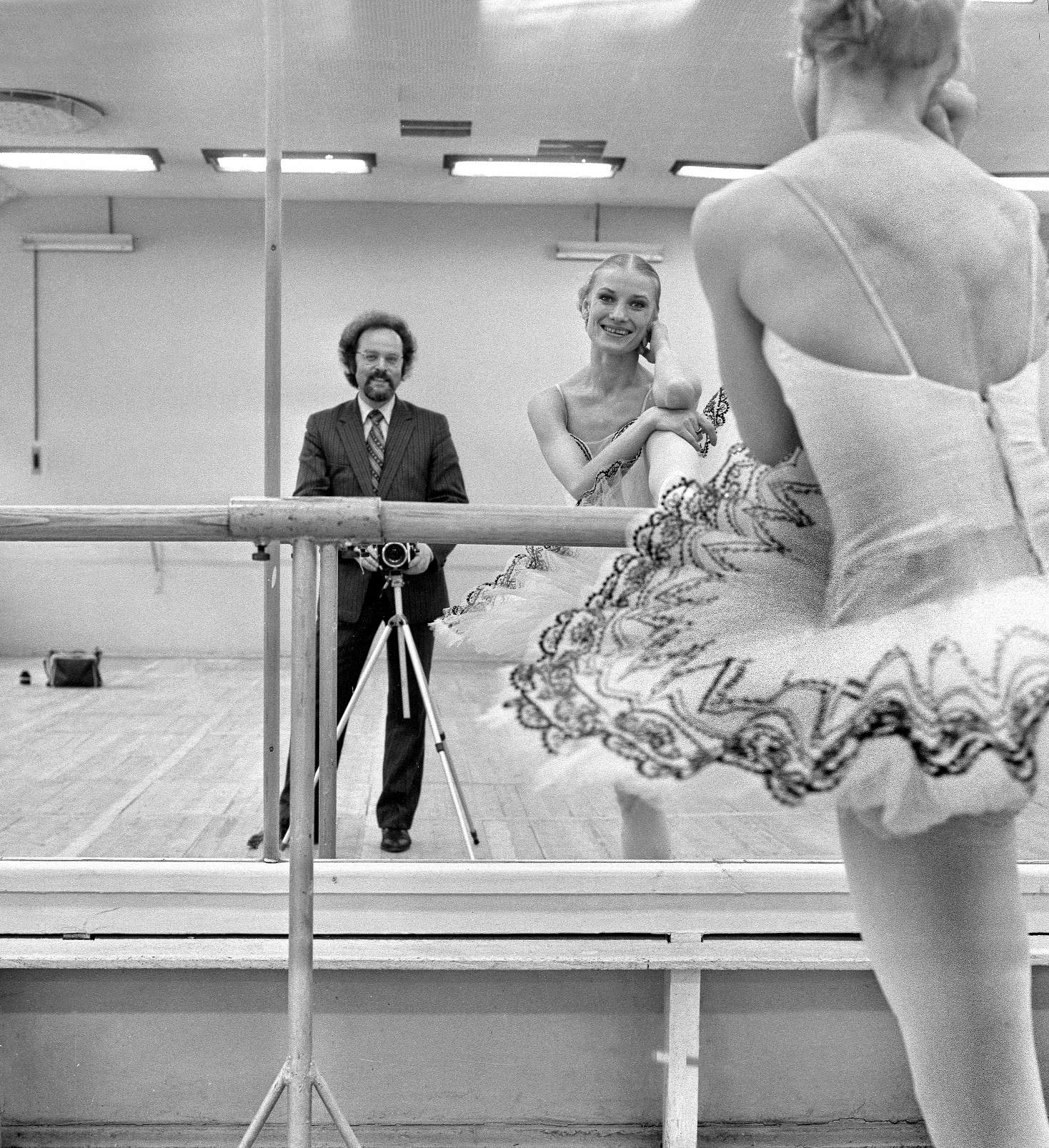

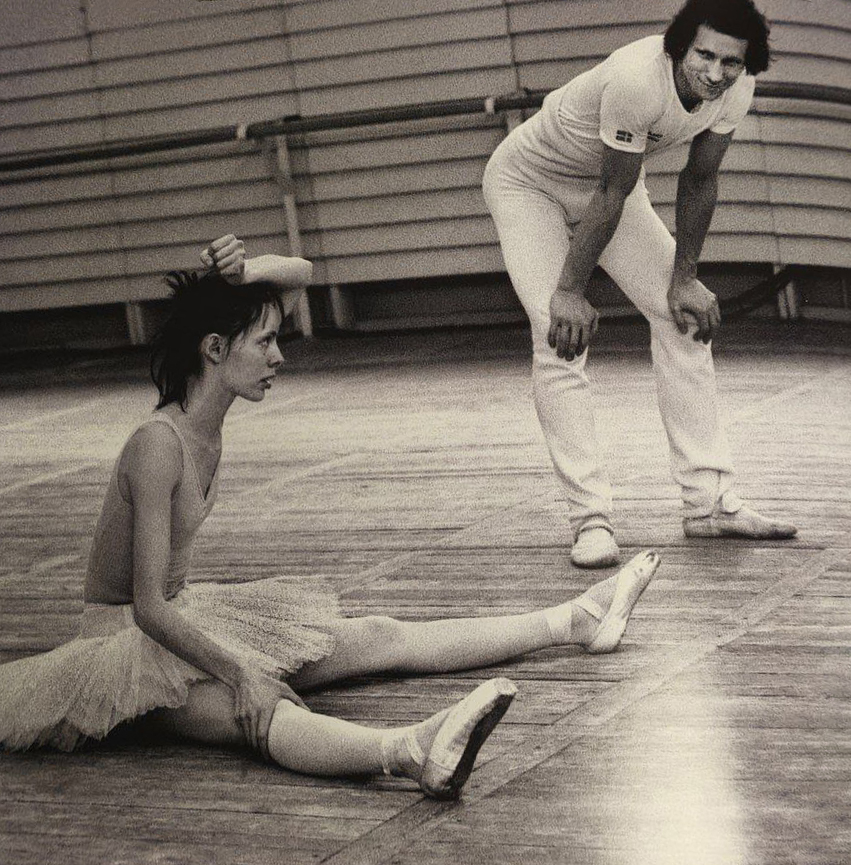

Приглашенный в театр балетмейстером Олегом Виноградовым, Перельмутер получил полную творческую свободу. Его камера запечатлела звезд балета не только на сцене, но и в репетиционных залах, и за кулисами. Его фотографии формировали представительский образ труппы во время гастролей в США, Японии, Франции и Канаде. Эти кадры стали частью истории — и визитной карточкой «кировской» эпохи.

В этом году вышел его новый фотоальбом «Пространства балета» (в соавторстве с фотографом Александром Филькиным), где балет раскрывается через призму искусства, движения и света.

Для нас большая честь опубликовать эксклюзивное интервью с Валентином Самуиловичем. Мы не просто беседовали о фотографии — мы исследовали ее как синтез искусства, интеллектуального замысла и технического мастерства.

Я ничего не изобретал и не придумывал. 20 лет наблюдал и снимал самых выдающихся артистов, равных которым в новейшей истории балета не было и нет, и, наверное, быть не может. Чем они дышат, чем живут? Это простые смертные люди, но, когда они готовили свою роль, когда подстраивали психологию под ее требования и выходили на сцену, они были разнолики и необыкновенно убедительны. Моя задача заключалась лишь в том, чтобы поймать и отразить эти сложные ипостаси.

Валентин Самуилович, как получилось, что филолог по образованию стал мастером балетной фотографии?

Я никогда не собирался быть фотографом или фотохудожником. Собирался быть филологом, для чего поступил на филологический факультет Ленинградского университета и окончил его. Но произошло непредвиденное. Когда я учился на третьем курсе, друзья подарили мне фотоаппарат. Я не умел с ним обращаться, но раз подарили, неплохо бы его освоить. И я начал снимать, наверное, из любопытства.

А какой марки был фотоаппарат?

«Зоркий-5». Недорогой. Как сейчас говорят — бюджетный.

И что же Вы снимали?

Да все что угодно: пейзажи, портреты, уличные сценки. Иногда даже останавливал и снимал прохожих с эффектной внешностью. Потом проявлял и печатал. Мой тесть (а я тогда жил у жены на Невском проспекте) в просторном туалете сделал мне подобие лаборатории. Однажды я посмотрел на очередную, еще влажную после растворов и промывки фотографию — мне она показалась крайне удачной — и вдруг задался вопросом: а не сделать ли фотографию своей профессией? Наверное, это и был момент истины. Почему? Прежде всего потому, что мне это безумно нравится и за плечами есть определенный опыт. Чтобы это озарение не осталось пустой мечтой, надо было что-то предпринимать. Неужели менять направление учебы? Но ведь филологию я считал своим призванием — учился успешно и с удовольствием, и вообще я по определению выраженный гуманитарий. Академического образования, связанного с художественной фотографией, в то время не было. И я принял решение: филфак окончить, а там, как говорится, видно будет. Тогда же я стал участвовать в различных конкурсах фотографии. На городской выставке «Ленин, Ленинград, ленинградцы», посвященной 100-летию со дня рождения Ленина, это был 1970 год, я получил приз — третье место за четыре работы: «Невеста», «Кавголовский этюд», «Портрет современника», «Быть грозе». Как видите, жанровое разнообразие здесь налицо.

Когда Вы сменили первый фотоаппарат на другой?

Я довольно часто менял технику. Когда пришел в балетный театр, в моем распоряжении оказалась отличная немецкая среднеформатная камера Rolleiflex с набором сменной оптики — от «рыбьего глаза» до 500-миллиметрового объектива. Возможность и право пользоваться этой аппаратурой я получил на предприятии, на котором работал в то время (это был 1977 год), и, кстати, работаю там до сих пор. Сейчас эта фирма носит название «Концерн «Океанприбор».

Можно ли предположить или даже утверждать, что Вам повезло: если бы не было этой аппаратуры, Вы не добились бы столь высоких результатов?

Это хороший вопрос, и я над ним не раз задумывался. Почти уверен: это не было решающим, но было серьезным вспомогательным средством, способствующим успеху. Все-таки произведение фотоискусства создает не инструмент, а мозг и фантазия художника, его интеллект. В театре появлялись фотографы-профессионалы, аппаратура которых была не хуже моей, но не все добились успеха. Хотя настоящий профессионал действительно должен обладать достойной техникой.

Как балет случился в Вашей жизни?

Мысль снимать балет пришла ко мне в конце 70-х годов, когда я много чего перепробовал и уже имел творческое имя в питерских масштабах. Для съемки балета у меня было немало предпосылок. В первую очередь, конечно, это любовь к балету, к тому же я неплохо знал классическую музыку, в том числе и балетную. Я часто ходил на балетные спектакли, в моей памяти закреплялись мизансцены и порядки движений.

Могли ли Вы в то время назвать себя балетоманом?

В известной мере да, хотя мне не очень импонирует это слово. В развитии моей истории случилось то, что и определило мою дальнейшую судьбу балетного фотографа. Однажды среди бела дня (это была зима 1977 года) я, увешанный аппаратурой, пришел в Малый театр оперы и балета со слабой надеждой договориться с администрацией о съемке в театре. Подошел к главному администратору Альберту Магалашвили, впоследствии проявившему себя как видный менеджер в сфере искусства. В частности, ему принадлежит заслуга создания струнного ансамбля «Солисты Санкт-Петербурга» под руководством Михаила Гантварга. Выслушав меня и, видимо, заметив некий огонь в моих глазах, он предложил: «Вот сейчас студия документальных фильмов снимает отрывки из балетов Виноградова, обратитесь к ним с вашим делом, лично я не возражаю». Понимаете, большего везения трудно и придумать. Я вошел в полупустой и полутемный зрительный зал. Съемка должна была вот-вот начаться. Миновав мостик, перекинутый через оркестровую яму, я оказался на сцене и увидел красивую женщину средних лет, которая руководила съемками. Это была Людмила Игоревна Станукинас — известный режиссер-кинодокументалист. Я робко объяснил ей свою задачу. Она с любопытством посмотрела на меня и, слегка подумав, уронила: «Снимайте». Сегодня такое развитие событий кажется невозможным — так легко оказаться в театре, да еще в самом его сердце — на сцене. Это была сказочная ситуация, психологичность и необычность которой я осознал позже. Именно тогда и началась моя балетная история.

Все это происходило в присутствии автора снимаемых балетов Олега Виноградова, который, как известно, стал вашим «проводником» в театр. Он увидел фотографии с Вашей первой съемки, высоко оценил их и пригласил Вас работать в своей балетной труппе?

Именно так оно и было. С того момента я стал своим в этом театре. А он в конце того же года стал главным балетмейстером Кировского театра. Узнав об этом, я с понятной тревогой спросил мэтра: «Олег Михайлович, а со мной что будет?» Виноградов удивленно поднял брови: «Как что? Возьму тебя с собой». Моей радости не было предела.

Вы говорили, что изначально в съемке балетных спектаклей ориентировались на музыку. Необычный подход, расскажите, пожалуйста, подробнее, как Вы к нему пришли.

Замечательный вопрос. Меня всегда поражало, что в знаменитых классических балетах музыка и хореография удивительным образом находятся в неразрывной, органической связи. Лучшее свидетельство тому — балет «Жизель». Когда я смотрю на сцену, мне кажется, что именно музыка больше, чем действие, рассказывает о страданиях обманутой девушки. Именно в такие моменты я получаю шанс создать произведение подлинного фотоискусства. С особой увлеченностью и волнением я снимал сцену безумия Жизели. А спектакли «Жизель» в Мариинском театре с участием Галины Мезенцевой, моей любимой балерины, я смотрел и снимал, кажется, все. При съемке я непроизвольно погружался в такое психологическое состояние, при котором наполнявшая меня музыка во время спектакля, в первую очередь она, определяла степень удачности моей конкретной работы. Уже в самый момент съемки я ощущал будущую удачу или промах — и это практически подтверждалось неоднократно.

У Вас есть сюжеты, как будто сделанные из зала, сверху. Как они сняты?

В основном из царской ложи или яруса над ней. Вообще, я любил съемку с высоких точек.

На телеобъектив снимали?

Да. 500-миллиметровый объектив. Я был хорошо технически оснащен.

И ручной фокус всегда?

Конечно. Сегодня обладателям камер с автофокусом трудно понять сложности фотографов моего поколения. Непросто фокусировать динамичную сцену в ручном режиме.

Были ли у Вас предпочтения при использовании конкретных объективов, если говорить об их технических параметрах и возможностях?

Вопрос чисто технический, но интересный. Были, безусловно. Я снимал среднеформатной камерой, и не только на спектаклях, но и в условиях студийной фотосессии. Для съемки в зале с большого расстояния меня более всего устраивал объектив с фокусным расстоянием 500 мм. При съемке в студии самым ходовым был объектив с фокусом 150 мм. Нередко я снимал спектакли из так называемой репетиторской ложи, предназначенной для наставников танцующих артистов, — это в бенуаре над оркестровой ямой. Точка слишком «боковая», что порой приводило к некоторым искажениям планов, но тем не менее была эффектна. Снимал я на спектаклях и из боковых проходов в партер, и из ложи главного дирижера, это почти над сценой. Некоторые кадры (особенно кордебалетных сцен) были сделаны из совсем крутых точек — осветительных лож.

Я знаю, что Галина Мезенцева была Вашей любимой балериной. Снимать ее было как — легко, сложно или как-то еще?

Прежде всего интересно и с перспективой получить достойный результат. Ее танец был неповторим, а актерское мастерство — необыкновенно выразительно. К примеру, в уже упоминавшейся в нашей беседе сцене безумия Жизели искренность и жизнеподобие ее исполнения настолько трогали зрителя, что можно было услышать сдавленные рыдания. Признаться, такое правдоподобие трогало и меня. В отдельные моменты мое лицо было залито слезами, и я даже затруднялся навести объектив на резкость. Слезы были и на глазах артистки, такова была ее беспредельность проникновения в образ. Наверное, любую артистку можно научить плакать на сцене, но в случае с Мезенцевой это было нечто другое. Это были незабываемые минуты. Полагаю, в этом лицедействе и заключен один из смыслов явления, именуемый словом театр.

В студии я снимал Галину Мезенцеву нечасто, и не могу похвастаться богатым архивом.

С какими чувствами шли к ней на съемку? Может быть, помните первую Вашу встречу?

Самая первая моя встреча с этой артисткой состоялась вскоре после моего прихода в труппу Мариинского театра. Олегу Михайловичу пришла мысль сделать плакат с самыми выдающимися танцовщицами труппы. На тот момент это были Ирина Колпакова, Алла Сизова, Габриэла Комлева и Галина Мезенцева. Им и надлежало предстать перед фотографом в костюмах и гриме фигуранток знаменитого па-де-катра Дриго — Долина. Я еще не был лично знаком ни с одной из них. Съемка происходила на верхней (репетиционной) сцене театра. Разумеется, я сильно волновался. Еще бы! В шаговой доступности мне позировали великие балерины ХХ века.

Осветители по моему указанию поставили нужный свет, натянули черный фон, положили черный половик и ушли. Я понимал, что сейчас буду работать с артистками, равных которым нет и быть не может, и их буду снимать именно я, фотограф, еще и пару месяцев не проработавший в театре. Как они ко мне отнесутся, что у меня получится? Но они были так просты и приветливы! Это обстоятельство заметно облегчало мою работу. Мои гостьи были расположены ко мне и с явным удовольствием помогали профессиональными советами. В процессе съемки я полез на стремянку, чтобы поправить светильник. И вдруг слышу голос Мези (Галину так называли в театре): «А Валька сейчас полетит со стремянки!» Оказывается, она уже знала, кто я и как меня зовут, и все они это знали. Видимо, Олег Михайлович их уже «поднакрутил». Так и состоялось наше первое знакомство.

По Вашим фотографиям я вижу, как Вы экспериментировали с печатью и экспозицией, находились в поиске свежих решений. Взять хотя бы кадр, на котором балерина висит над кордебалетом.

Чтобы предметно ответить на этот вопрос, следует вспомнить кое-что из прошлого. Готовясь снимать балет, я должен был изучить состояние балетной фотографии на текущий момент. Со всей серьезностью я принялся за эту работу, результаты разочаровали. Практически всю балетную фотографию того времени можно было разложить на две кучки: сцены из спектаклей и портреты артистов в гриме и костюмах персонажей — и все это было весьма низкого технического качества. Не в пример лучше смотрелись иностранные балетные издания. Следовательно, заключил я, передо мной широкое поле деятельности. Мне, например, хотелось визуально разложить на фазы движения танцующего артиста, создать более острый и убедительный образ, уделить особое внимание ракурсной выразительности. Признаюсь, уже со знанием всего этого я явился на свою первую, описанную выше съемку. Со временем для воплощения задуманного я широко применял в своей практике мультиэкспозицию (неоднократное экспонирование одного кадра), позитивное впечатывание, обработку отснятой пленки в режиме «голодного проявления», эксперименты с фотохимией.

Сколько у Вас за спектакль уходило пленки? Насколько дорого было все?

Дорогое было удовольствие. Ведь стандарт пленки, с которой я имел дело (60 мм), позволял сделать на ней всего 12 кадров, узкая пленка предлагала 36 кадров. Если говорить о количестве пленок, порой оно доходило до двух десятков.

Это все театр обеспечивал?

Нет.

Нет?!

Я покупал на свои деньги.

И потом у Вас фотографии выкупали?

Моя основная задача заключалась в формировании средствами фотографии благоприятного представительского образа балетной труппы, в первую очередь на зарубежных гастролях. Мне поручалось создание выставочных экспозиций из моих работ, которые театр брал на гастроли в Лондон, Париж, Токио, Нью-Йорк и т.д. Эта работа, пусть не роскошно, но оплачивалась. Я не сетовал, а был удовлетворен и даже счастлив. В дальнейшем Олег Михайлович зорко следил за тем, чтобы иностранные фирмы оплачивали мои фотографии.

Почти все Ваши фотографии — черно-белые. Это осознанный выбор?

Я до сих пор убежден, что в тоновой (черно-белой) фотографии изначально таятся и характер творческого процесса, и качество результата. Это — неисчерпаемое поле деятельности и самовыражения фотохудожника.

Цветом ты не можешь управлять сам, если пленка цветная, а тоном — да, как угодно. Куча способов. Кроме всего прочего, это очень азартно. Моя практика изучения художественной фотографии как жанра, как вида искусства, убеждает меня в том, что именно в тоновой подаче образ более отчетлив и убедителен, если хотите, интимен. А цвет — это от лукавого.

Цвет вообще — это нечто от рекламы. Он тогда правомерен, с моей точки зрения, когда ты им управляешь, а как ты можешь управлять? Контротипировать, варьировать им в фотошопе, но это уже совсем другое искусство, связанное с компьютерной техникой. Лично я с компьютером встретился тогда, когда уже отшумел мой балетный век, когда я свои пуанты повесил на гвоздь. А мои пуанты — это фотоаппарат.

Вы снимали и портреты, и сценические кадры, и постановочные в студии, и репортаж. Мне интересно, что, на Ваш взгляд, удавалось лучше всего?

Прекрасный вопрос, это вопрос фотографа и танцовщика. Я больше всего любил работать в студии. Именно здесь, почти в интимном общении со своей натурой, я мог самовыразиться как художник и для этого, если понадобится, подчинить артиста своей воле и эмоциональному порыву. Главное — результат. Пример с той же Мезенцевой. Мне нужно было подобрать ключ, чтобы в унисон сошлись наши с ней представления о задаче. И тогда высекались искры, дающие искомый результат. А все это возможно только в пространстве студии.

Почему Вы оставили балетную фотографию? Можно Вас об этом спросить?

К середине 90-х годов настал момент, когда стало ясно, что Виноградов покидает Мариинский театр. Вся моя деятельность как балетного фотографа и сопутствующие ей события и обстоятельства были связаны с его именем. Для меня он был умным учителем, наставником и объективным ценителем моих успехов равно как и неудач. И когда он ушел, я буквально физически ощутил образовавшуюся пустоту. Ее не могли заполнить пришедшие на его место люди. Я принялся убеждать себя в том, что за 20 лет своей работы в театре сделал в балетной фотографии все, что хотел и смог. И мне это удалось. Однако время показало, что это не совсем так...

Скажу одно: я по-прежнему с балетом, а он во мне, правда, в других формах. Моя нынешняя писательская и просветительская деятельность посвящена ему, его величеству БАЛЕТУ. Но это уже другая история...

Интервью: Алиса Асланова