К 130-летию балерины вспоминаем ее творческую жизнь и необычную судьбу.

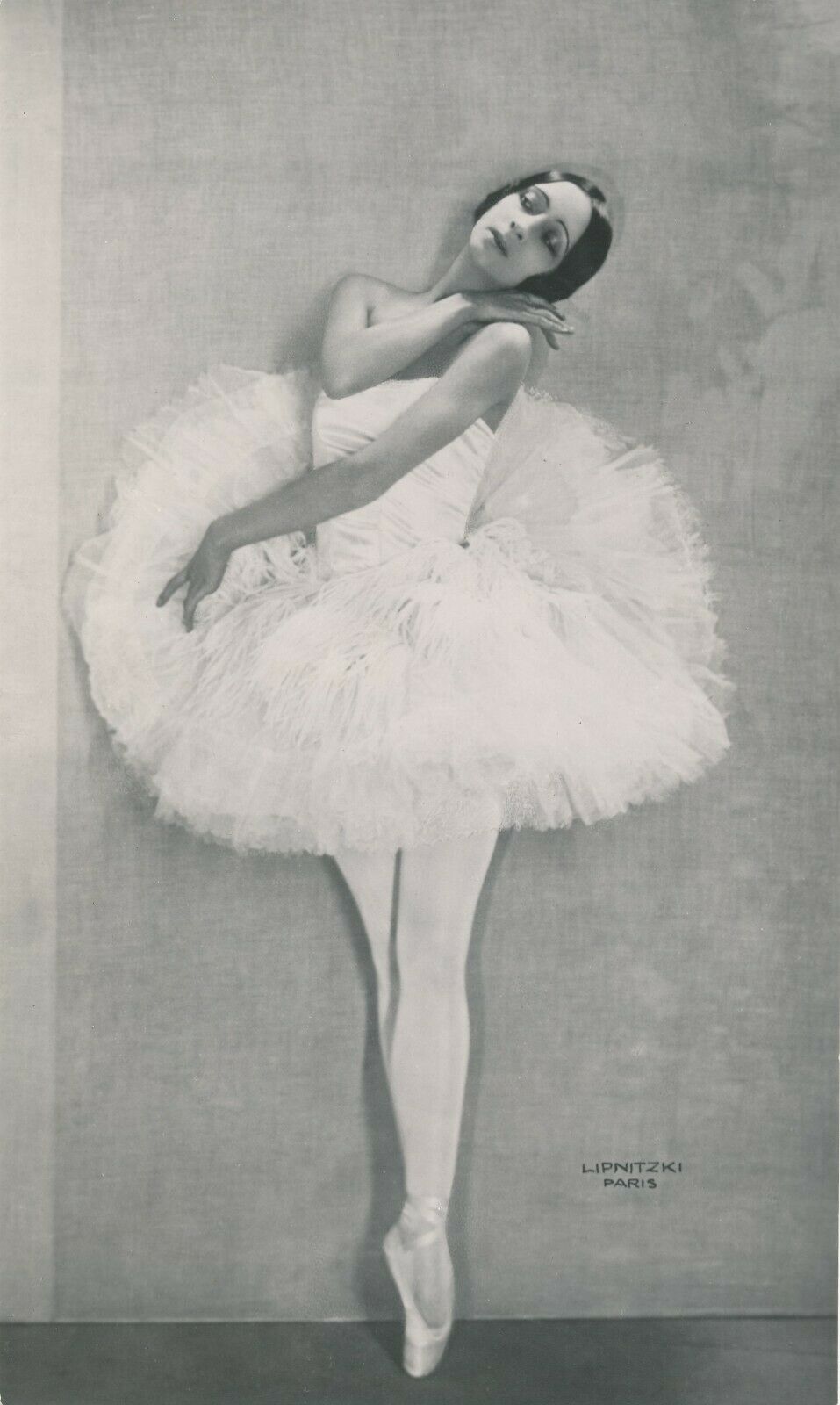

«С первого же движения Спесивцевой на середине зала, с ее прекрасного в высоту улетевшего développé все присутствующие просто обомлели. Никто никогда не видел ничего подобного!.. Теперь — тончайший стебелек, едва касающийся пола, она вдруг от него отделилась, плавно, словно облачко, проплыла по воздуху и так же невесомо опустилась, нехотя повинуясь какой-то неведомой силе. Непостижимо гармоничные, ее движения были и царственны, и патетичны, полны пафоса и нежности. Облик подобен персидской миниатюре. Взгляд устремлялся куда-то в недоступную смертным даль. Как звуки скрипки, все тело пело в адажио. Таяли в пространстве ее арабески», — таким волшебством запомнила танец Ольги Спесивцевой балерина и педагог Нина Тихонова. И не она одна. Все, кто видел танец балерины, воспринимали его как некое чудо красоты. Серж Лифарь написал книгу «Три грации ХХ века», посвященную музам русской театральной сцены — Анне Павловой, Тамаре Карсавиной и Ольге Спесивцевой. Их искусство увенчало период Императорского балета, стало его кульминацией, блестящим финалом.

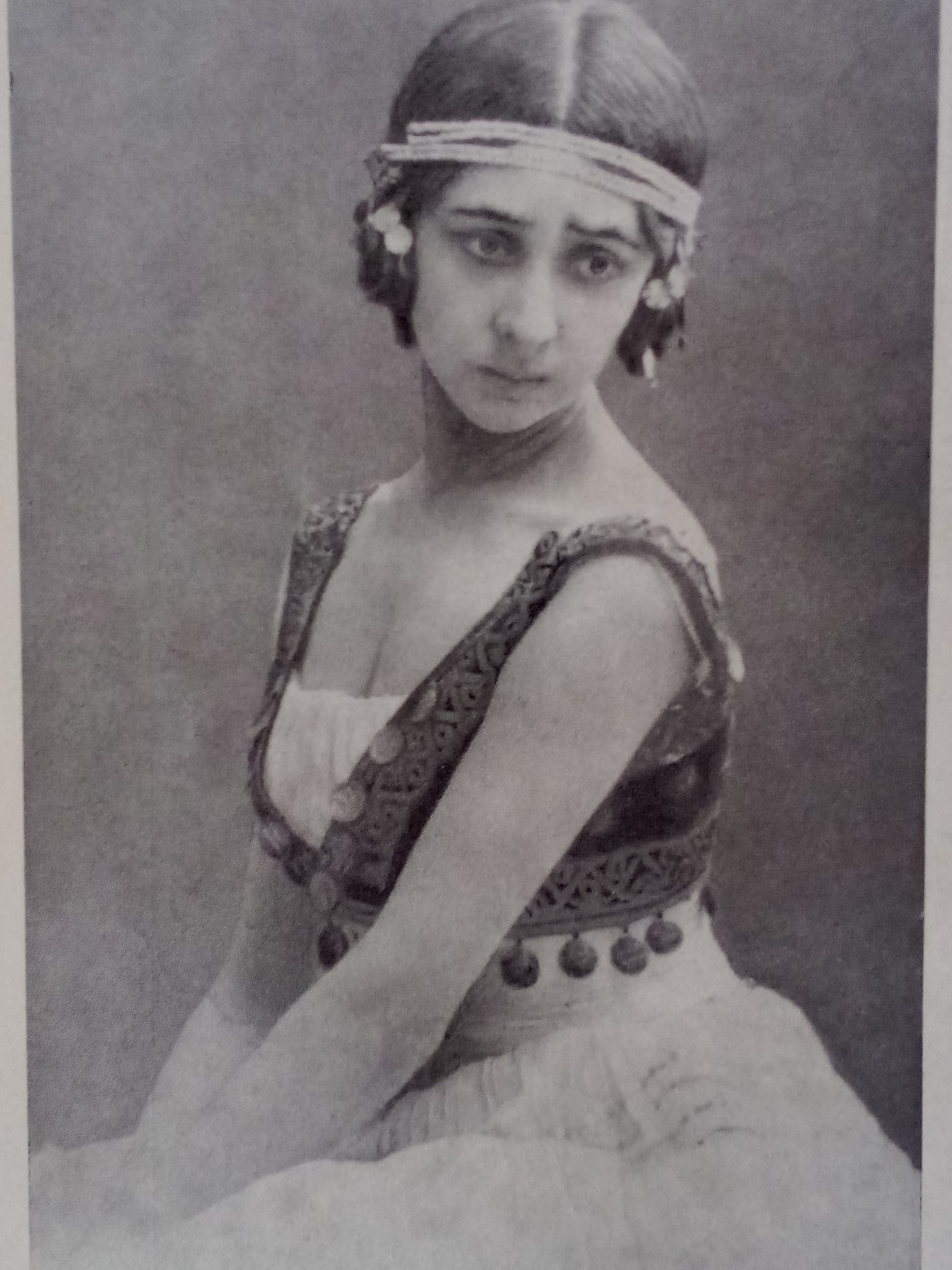

Ольга Спесивцева родилась в 1895 году в Ростове-на-Дону в семье провинциального актера. Испытания коснулись ее еще в детстве. В возрасте шести лет девочка потеряла отца. Мать, Устинья Марковна, вынуждена была отдать трех страших детей, Анатолия, Зинаиду и Ольгу, в приют при Доме ветеранов сцены в Петербурге. Оттуда они перешли в Театральное училище. Еще ученицей Спесивцева привлекала внимание публики и критиков своей особой легкостью и своеобразием хореографического рисунка. Увидев ее в классическом па-де-де и в мазурке на школьной сцене, Аким Волынский пророчески определил классику сферой молодого таланта. В апреле 1913 года Ольга Спесивцева с успехом исполнила ведущую партию в выпускном спектакле «Сказка белой ночи», который специально для своей талантливой ученицы возобновила Клавдия Куличевская.

Осенью того же года молодая балерина дебютировала на сцене Мариинского театра в картине «Сон» из балета Глазунова «Раймонда». Ее вариация очаровала всех сидящих в зале. Волынский писал: «Достаточно Спесивцевой выйти на сцену, встать в позу, мягко сложить свои худые детские руки в известной позиции, чтобы картина первоклассной красоты уже обозначилась почти полностью… Талант и красота сплелись тут в единое и неразрывное цельное». Настоящий поэт танца и критик наконец-то обрел в лице Спесивцевой музу, которой будет посвящать свои «поэмы в прозе». Духовное наставничество такого эрудита, как Аким Волынский — философа, известного литературоведа и искусствоведа — благотворно сказалось на личности балерины, определило ориентиры ее творчества на всю жизнь. «Вся душа озарялась Вашим учением о классической ясности танца. Ваши слова доносятся до меня как отзвуки далекого рая. И все искусство балета встает передо мною преображенным, в белом платье невесты», — писала она ему в одном из писем.

Постепенно репертуар балерины пополнялся новыми партиями. Это были всевозможные вариации и соло. О ее дебюте 1913 года в партии Феи Бриллиантов из «Спящей красавицы» писали, что это бриллиант «хорошей воды и игры». В том же 1913 году артистка исполнила партию Снега во «Временах года» Глазунова. «Снежок у нее оказался чистый, мягкий и пушистый, — откликнулся на дебют Волынский. — Но, — при неизменно грустном выражении ее лица, — как бы подернутый дымкой, тенью летящего облака». Далеко не все партии подходили ее дарованию, не во всех она чувствовала себя уверенно. Так, по мнению критики, Амур в «Дон Кихоте» получился слишком серьезным, «совсем не проказником». В па-де-труа из «Лебединого озера» артистка танцевала неуверенно, а в гран-па из «Пахиты» ей просто не хватило сил. Первые годы в Мариинском театре стали для Спесивцевой периодом поисков собственной темы в искусстве. Но границы этой темы изначально были обозначены достаточно четко: балерине были чужды как импрессионистская трактовка классики Анны Павловой, так и изысканный символизм Тамары Карсавиной. Мимо ее дарования не могли пройти творцы новой хореографии, по утверждению биографа Спесивцевой Андрея Шайкевича, она «совсем юной дебютанткой была атакована Фокиным, который пожелал поручить ей важную роль в одном из своих балетов.

— Я не понимаю вашего стиля, — сказала она ему.

Отказ вызвал суровую отповедь мэтра и неодобрение многих товарищей. Между тем Спесивцева была искренна». Впрочем, балерине все же довелось участвовать в гастролях дягилевской труппы. В 1916 году она выехала в Соединенные Штаты и танцевала па-де-де Флорины и Голубой птицы из «Спящей красавицы», в фокинских «Сильфидах» («Шопениане») и «Призраке розы». Везде ее партнером был сам Вацлав Нижинский. «Они танцевали вместе, и зрители не знали, за кем следить изумленным взором: за ним, пылким, легким, демоничным, или за нею, Спесивцевой, которая, как всегда в своих ролях, у предела ирреального, нечеловеческого», — писал Андрей Шайкевич. Это были триумфальные выступления. Спесивцева ничем не напоминала земную героиню Карсавиной. Ее Девушка была таким же призраком, как и герой Нижинского. Два бесплотных духа вели свой диалог под упоительные звуки вальса Вебера.

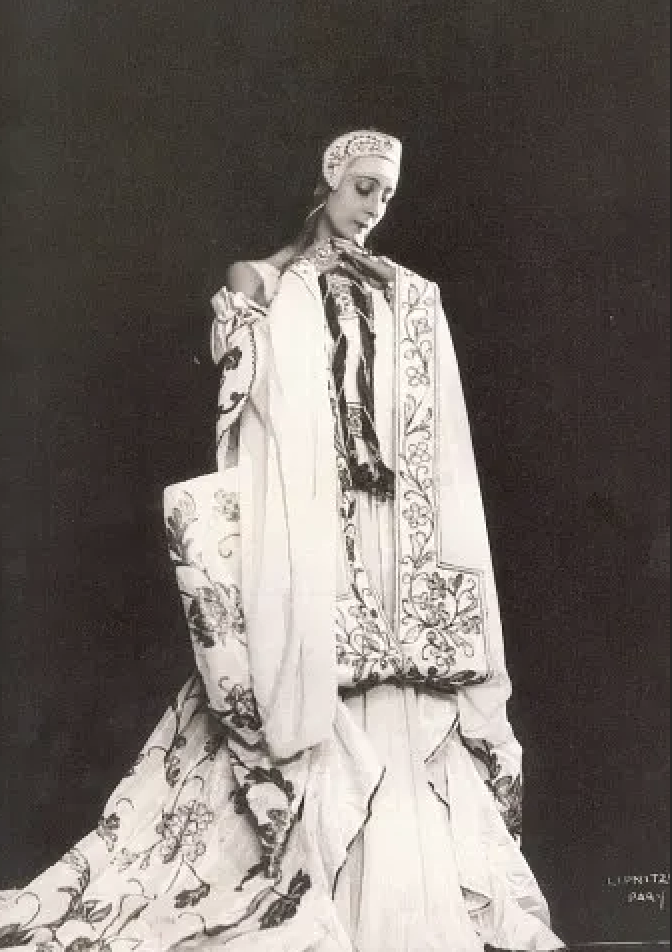

Добиться ведущих партий в Императорском театре с его обилием балерин было непросто. После революции ситуация изменилась. Многие артисты покинули Мариинский театр. На положении ведущих солисток оставались Елизавета Гердт, Елена Люком и Елена Смирнова. Последняя также покинула Россию в 1918 году, и Спесивцева получила звание балерины, а вместе с ним ведущие партии в «Щелкунчике», «Пахите», «Корсаре», «Шопениане», «Баядерке», «Спящей красавице», «Дочери фараона».

Балерине очень подошла роль Эсмеральды, впервые исполненная ею в ноябре 1918 года. В театре еще была жива память о блистательной Эсмеральде Матильды Кшесинской — «беззаботной цыганочке», выражавшей свои переживания через совершенный, отточенный танец. Эсмеральда Спесивцевой была другой. Ее романтический облик «совпадал с видениями поэта, создавшего этот балет», по словам Андрея Левинсона. Артистка передала образ «не женщины, но ребенка», предчувствующего трагическую судьбу. Эта партия, как и другие у Петипа, требовала отточенной техники, «стального носка», коим балерина поначалу похвастаться не могла. Понимая это, она с 1919 года начала активно заниматься с Агриппиной Вагановой, став первой ученицей будущего знаменитого педагога. Особое внимание на этих уроках уделялось партерной технике и вращению, что для балерины было бесценно. Занятия принесли свои плоды — достаточно скоро танец Спесивцевой стал покорять виртуозностью и «совершенными пуантами». «Дорогой Олечке, моему первенцу» — так Агриппина Яковлевна подписала экземпляр своей книги «Основы классического танца», который передали Спесивцевой в Париже в 1935 году.

Уроки Вагановой были записаны Ольгой Александровной в большую тетрадь, по которой она продолжала работать всю жизнь. Иногда она пыталась преподавать. Так Нина Тихонова вспоминала о совместных занятиях со Спесивцевой в 1927 году в Париже — Ольга Александровна решила сделать из нее свою преемницу: урок балерины длился без малого три часа и включал в себя бесчисленные комбинации вращений и прыжков, выбираемых из толстой тетрадки. После основной части (когда сама Нина еле стояла на ногах) Спесивцева начинала показывать знаменитые балеринские соло классических балетов, да еще с вариантами!

30 марта 1919 года Ольга Спесивцева дебютировала в партии Жизели. Дебют стал абсолютным триумфом — уже после первого акта публика устроила стоячую овацию. Жизель балерины стала откровением, ее вторым «я». Быть может, она пророчески угадывала в судьбе этой деревенской девушки, потерявшей рассудок от предательства, свою судьбу и ужасалась этому. По воспоминаниям современников, балерина долго приходила в себя после каждого спектакля. А сама Ольга Александровна говорила подруге сестры: «Я не должна танцевать Жизели, я слишком в нее вживаюсь». Но продолжала танцевать, даря катарсис всем: и зрителям в зале, и соратникам по сцене. Удивительно, что Жизель Спесивцевой воспринималась по-разному. В первом акте она представала хрупкой девушкой-подростком, охваченной радостью перед полнотою жизни, счастьем первой любви. Но душу этой Жизели изначально омрачали тревожные предчувствия, она как будто осознавала мимолетность этого счастья. Кружась в вальсе с Альбертом, она вдруг взглядывала на него, словно спрашивая, искренне ли его чувство? В сцене сумасшествия, когда Альберт обнимал ее, Жизель Спесивцевой смотрела ему в глаза. И этот взгляд был многозначен: многие воспринимали его как прощение, а для Антона Долина, ее Альберта в Лондоне, он был призывом прийти к ней после ее смерти. Второй акт был, по словам критика Валериана Богданова-Березовского, «венцом исполнительского творчества артистки, захватывающего вдохновением, проникновенностью трактовки. Почти неправдоподобной по легкости была ее элевация, почти силуэтными — профильные и анфасные движения на сцене». Подчеркивая символизм каждой позы (а это видно на фотографиях), балерина возвращала этому старому балету его романтическое звучание. Вилиса Спесивцевой была подобна сонному виденью — она вплывала на сцену как туманное облачко и то застывала в прекрасном арабеске, то вспархивала в воздух. Известно определение Жизели Спесивцевой, данное Акимом Волынским: «Дух, плачущий о своих границах». И это верно. Но волшебство настоящего искусства невозможно описать, оно иррационально. «Я читал и перечитывал многие статьи, написанные лучшими критиками эпохи, и не нашел среди них ни одну, которая даже отдаленно могла бы выразить словами то, что наши глаза и сердца смогли увидеть и почувствовать. Можно пережить чудо, но невозможно его описать», — отмечал в своей книге «Ольга Спесивцева — заколдованная волшебница» Андрей Шайкевич.

Еще одной знаковой партией, созданной артисткой в последние два года своего пребывания на родине, стала Одетта-Одиллия. «Сегодня проходила «Лебединое озеро», — писала балерина в своем дневнике. — Разобралась, сколько возможностей!!! Как бы их все заполучить. Все акты хороши, а в третьем вся моя душа. Не скорбь и не печаль, смирение — вымученное, исстрадавшееся. И этот круг черных лебедей. Круг душ траурных и единство в слиянии. Отделить от жизни трезвость и окутать ею себя. Тогда и времени, и сил хватит. Работай!» И опять это была новая трактовка известного образа. Спесивцева не пыталась изображать лебедя, не было лебединых рук-крыльев. «Не было ни капельки влаги на ее трепетных крыльях», по замечанию Волынского. Как и в «Жизели», она наполнила образ трагизмом. «В ней сквозила душа из иного царства, — писал Волынский. — Скорее из горных птиц эта душа, но только крылья подрезаны или ранены». А Валериан Богданов-Березовский увидел в Одетте Спесивцевой врубелевскую Царевну-лебедь «с загадочным, зачарованным взором и какой-то неизреченной печалью». Он ставил Одетту-Одиллию балерины даже выше ее Жизели: «Балетмейстерский почерк Льва Иванова был ей органически близок во всех своих чертах: по углубленности, по изобилию оттенков настроений и чувств. Каждое движение в «лебединых», ивановских сценах было у нее допето и распето. Пластическая речь ее от природы была воздушной и крылатой, руки ее сами летали».

Ранней весной 1924 года Ольга Спесивцева выехала на очередные гастроли в Европу, из которых уже не вернулась. Искусство артистки было хорошо известно во всем мире благодаря ее выступлениям с труппой Дягилева. Кроме упомянутых выше гастролей в Америке с Вацлавом Нижинским, она танцевала в постановке «Спящей красавицы» («Спящей принцессы», как тогда представили ее афиши) в Лондоне в 1921 году. Дягилев хотел показать английской публике идеальный балетный спектакль. Для этого он пригласил лучших танцовщиков императорской Мариинской сцены: Ольгу Спесивцеву, Веру Трефилову, Любовь Егорову, Лидию Лопухову, Петра Владимирова, художником спектакля был Леон Бакст. В роли Феи Карабос вышли знаменитые петербургские итальянцы — Карлотта Брианца и Энрико Чекетти. Но пышная постановка не стала сенсацией — спектакли шли при полупустых залах, а британские критики обвиняли ее в безвкусице. Тогда после лондонских спектаклей Спесивцева, скорее разочарованная выступлениями у Дягилева, вернулась в Петроград, чтобы через три года остаться за границей навсегда.

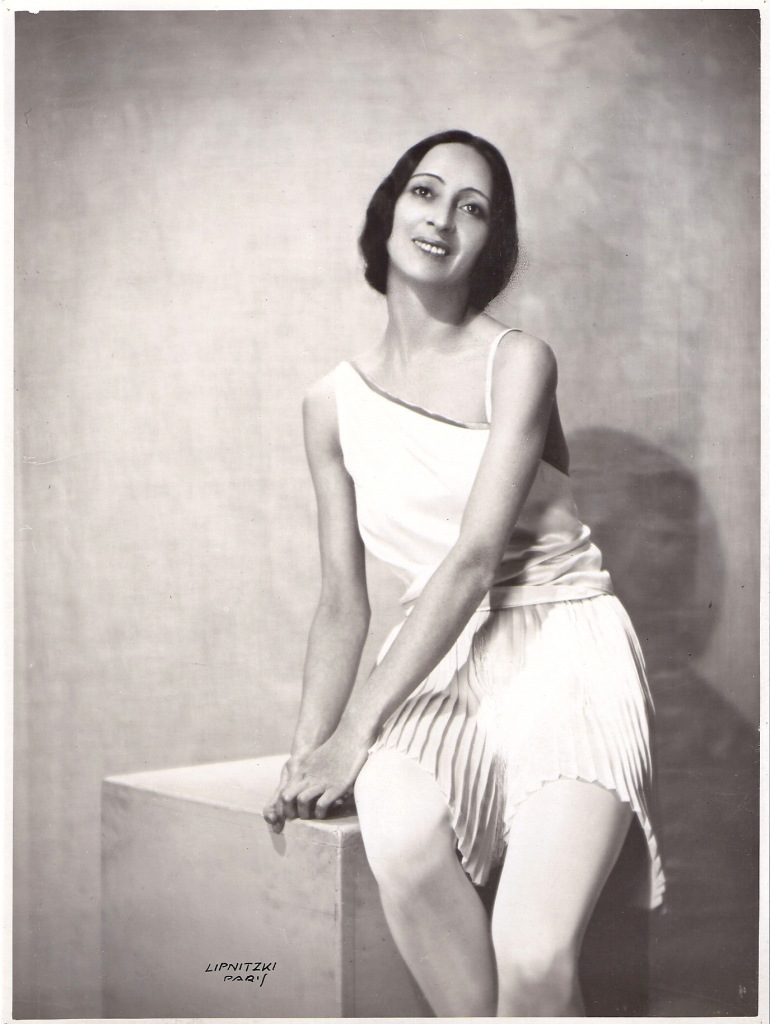

Трудно объяснить мотивы добровольной эмиграции Спесивцевой, но то, что этот шаг стал роковым для нее и ее творчества, — очевидно. Ее последующая жизнь в искусстве стала лишь повторением пройденного. Та почва, которая питала талант этой классической по сути своей балерины, осталась на родине. Ольга попыталась обрести себя в «Гранд-опера», приняв предложение ее директора. Но классический репертуар парижского театра был весьма ограничен: артистка танцевала только свою любимую «Жизель». Главной фигурой в «Гранд-опера» тех лет был танцовщик и хореограф Серж Лифарь, делавший смысловым и хореографическим центром постановок свои партии. Участие в двух из них — балетах «Вакх и Ариадна» и «Творения Прометея» — не принесло Спесивцевой какого-либо творческого удовлетворения. В поисках своей хореографии она продолжала сотрудничать с Дягилевым, который мечтал сделать балерину примой своей труппы. Наряду с классическими ей приходилось, часто против воли, танцевать и современные постановки. Примечателен эпизод: молодой тогда хореограф Джордж Баланчин, начинавший свой путь у Дягилева, стал ставить балет «Кошка» на музыку Анри Соге специально на Спесивцеву. Не желая в нем участвовать, Ольга Александровна объявила, что подвернула лодыжку и не может репетировать. По воспоминаниям очевидцев, она сидела дома с завязанной ногой и горько жаловалась на свою судьбу! Но уловка не удалась, и ей все-таки пришлось выйти в «Кошке».

Понимая, что Спесивцева — балерина классики, Сергей Дягилев хотел полностью переориентировать репертуар своей труппы на классический. В 1929 году Ольга Спесивцева в качестве этуали Дягилева танцевала в Лондоне и Турине «Лебединое озеро» вместе с Сержем Лифарем (Зигфридом), который вспоминал, что от танца Спесивцевой его сердце «замирало от удивления, восторга и блаженства». Но в августе 1929 года Дягилев умер, и балерина опять осталась без «своего» импресарио. Почти полмира объехала Спесивцева, выступая с разными гастрольными труппами. Она танцевала у Фокина в Северной и Южной Америке, с бывшей труппой Анны Павловой была в Австралии. Английский танцовщик Антон Долин, партнер балерины по лондонской сцене, оставил интересные воспоминания об этих совместных выступлениях. Он считал, что появление Спесивцевой в Лондоне дало толчок развитию британского балета.

Балерина работала как одержимая — выступала, преподавала, словно стараясь побороть одиночество и тоску по родине. В ее письмах родным в Россию слышится крик отчаяния: «Продолжается прежняя жизнь ни туда ни сюда. Как бы я была рада хоть на один денек прилететь к вам! Дождусь ли, будет ли этот светлый час?! Жизнь даром прошла… Такая тоска и одиночество. Боже, спаси от этого ужаса!» От каторжной работы, постоянных переездов по миру хрупкое здоровье Ольги слабело, на гастролях в Австралии в 1937 году наступил кризис. Балерина была вынуждена оставить сцену и уйти на покой. Но улучшения не наступало, болезнь прогрессировала, и в 1940 году она оказалась в психиатрической клинике в Нью-Йорке, где провела долгих двадцать два года.

К счастью, Спесивцевой удалось победить недуг. В 1967 году она переехала на Русскую ферму Александры Толстой, где жила одиноко и скромно. Как-то ее навестили Галина Уланова и Марис Лиепа. В своей книге он вспоминал об этом визите: «К нам вышла очень изящная, с классической, то есть гладкой, балетной прической женщина, с широко раскрытыми возбужденными глазами. Она поздоровалась, расцеловала нас всех по очереди… Когда мы преподнесли ей розы, она растрогалась и расплакалась безутешно… Мы уехали полные жалости и сострадания к судьбе известной в свое время балерины. Дело было даже не в болезни, дело было в безысходности и одиночестве, которыми веяло от ее пристанища и от всей ее маленькой, сохранившей изящество фигурки».

Ольга Александровна прожила долгую, полную душевных и физических страданий жизнь. Она скончалась 16 сентября 1991 года в возрасте 96 лет. Ее могила, за которой некому ухаживать, находится на русском кладбище в Ново-Дивеево под Нью-Йорком.

Но не одинокой и жалкой старушкой из нью-йоркского приюта осталась в истории русского театра эта артистка. Трагическим и прекрасным виденьем явилась Ольга Спесивцева на закате императорского балета. Ее творчество стало его «лебединой песней» А в чем сама балерина видела свою цель, выходя на сцену? И опять в памяти всплывают строки из воспоминаний Нины Тихоновой: «В зеленоватом зеркале студии вижу ее призрачный облик, тонкие руки: «Ниночка, бросьте людям душу! Посмотрите — вот так!»

Автор: Анна Ельцова