Сегодня, 28 апреля, свой юбилей отмечает выдающаяся балерина МАМТа Галина Николаевна Крапивина.

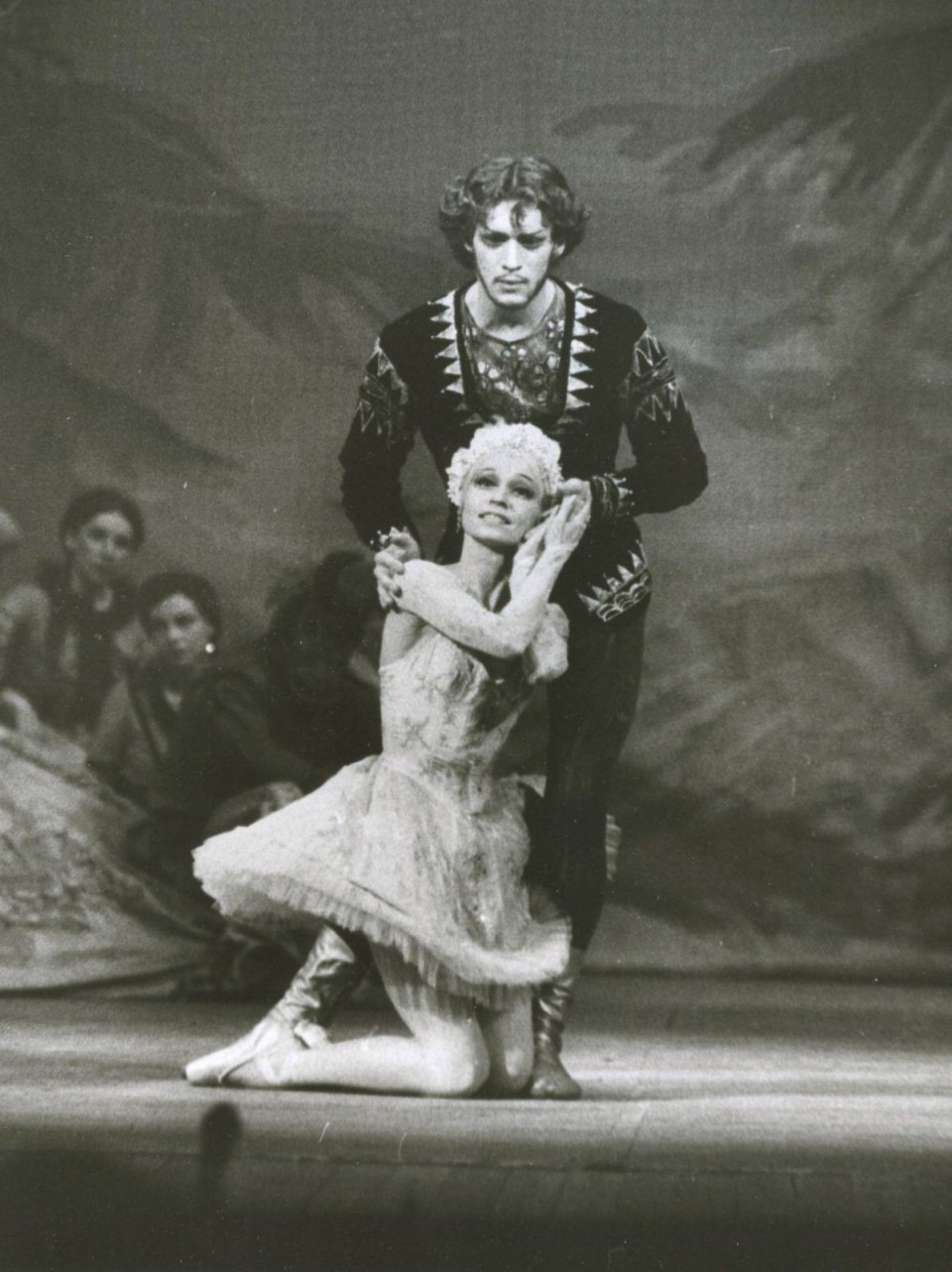

Династия Крапивиных-Смилевски — одна из самых талантливых и популярных на балетном небосклоне. Основателем ее явился блистательный творческий и семейный дуэт Галины и Михаила Крапивиных, чье творчество составило эпоху в истории Музыкального тетра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича- Данченко.

Поздравляем Галину Николаевну с юбилеем и желаем всего самого наилучшего!

В своих рецензиях балетные критики неизменно отмечали отточенную технику и изящество линий прима-балерины Галины Крапивиной. Чистота исполнения, как известно, закладывается в балетной школе. Галина Николаевна, расскажите о педагогах Московского хореографического училища, сделавших из вас балерину.

О, их было много! В первом классе любовь к танцу нам, маленьким девочкам, закладывала знаменитый московский педагог Серафима Сергеевна Холфина. В средних классах нас вела Елена Николаевна Жемчужина. Одна из последних учениц Агриппины Вагановой, она прививала основы петербургского академизма, той чистоты танца, которая необходима в классике. Затем Елена Николаевна преподавала в ГИТИСе, а позже в Германии. Мы общаемся с ней до сих пор. Елена Николаевна Жемчужина (а ей уже 93 года!) периодически приезжает к нам из Германии в Москву, активно посещает театры и музеи. К выпуску наш класс готовила балерина Большого театра Людмила Черкасова, которая славилась невероятным прыжком. В центре ее педагогического метода были легкость и непринужденность танца, естественность актерской игры. Леонид Тимофеевич Жданов обучал нас основам дуэта. А классным руководителем была Инга Аркадьевна Воронина, которая преподает в Московской академии хореографии до сих пор. Во многом благодаря ее рекомендации мы с Михаилом Крапивиным (а наш дуэт сложился еще в училище) попали в Театр Станиславского — Инга Аркадьевна обратила внимание Владимира Бурмейстера на нас. Ему нужны были солисты, а Юрию Николаевичу Григоровичу — кордебалет. Для кордебалета мы не годились — на выпуске танцевали несколько виртуозных pas de deux. Владимир Павлович с радостью взял нас к себе.

Особое внимание привлекает фотография из вашего архива: на авансцене Большого театра после спектакля «Дон Кихот» вы, ученица училища, раскланиваетесь вместе с Майей Плисецкой и Риммой Карельской.

Этот снимок — дорогой для меня подарок Елены Жемчужиной. Будучи ученицей третьего класса, я танцевала Амура, Майя Михайловна — Китри, Римма Клавдиевна — Повелительницу дриад. Думаю, я получала афишные партии еще в училище, потому что была хорошо координированной, легко запоминала порядок. Конечно же, участвовать в одном спектакле с Майей Плисецкой было очень почетно и волнительно. Также я исполняла роль маленькой Маши (а Михаил Вольевич — моего брата Фрица) в «Щелкунчике» Василия Вайнонена и с восторгом смотрела на волшебный танец Екатерины Максимовой (Мари) и Владимира Васильева (Принца). Жаль, что с этого спектакля нет фотографий.

Итак, вы пришли в Театр Станиславского и буквально сразу влились в постановочный процесс. Владимир Павлович Бурмейстер стал ставить на вас с Михаилом Вольевичем свой новый балет «Белеет парус одинокий» по известной повести Валентина Катаева.

Это случилось в конце нашего первого года в театре. В новом спектакле была задействована команда молодых артистов, кроме нас с Михаилом, в нее входили Вадим Тедеев, Наталья Ревич, Лилия Трунина. Можно сказать, что весь репетиционный процесс мы прочувствовали вместе с Владимиром Павловичем. Также в первый свой год я исполнила роль Возлюбленной в «Штраусиане». Доверяя мне эту роль, Бурмейстер сказал: «Я рад, что ты будешь танцевать Возлюбленную». Еще при жизни Владимира Павловича я начала готовить Эсмеральду. Потом были Одетта-Одиллия, Снегурочка. Конечно же, спектакли Бурмейстера всегда составляли основу репертуара Театра Станиславского, но не только они. В годы моей сольной карьеры афиша была очень разнообразной. Я участвовала в премьерах балетов Н. Касаткиной и В. Василева, А. Чичинадзе, С. Воскресенской.

Бывший премьер нашей труппы Алексей Чичинадзе поставил много спектаклей. Как хореограф он развивал направление Бурмейстера, привнося какие-то новации. Например, в балетах Чичинадзе кордебалет стал танцующим. Я перетанцевала все его балеты: «Золушка», «Дон Кихот», «Гаяне», «Коппелия», «Риварес», «Франческа да Римини», «Шакунтала»… Всех названий даже не вспомнить. На этих спектаклях я выросла как балерина. Вспоминая балеты Алексея Чичинадзе, могу сказать одно: «Они были прекрасны и любимы зрителем».

Из Германии приезжал Том Шиллинг и поставил великолепный спектакль «Черные птицы». Недавно просматривала его на старых пленках — какие же прекрасные там дуэты! Позже Том перенес на нашу сцену свои «Вечерние танцы» на музыку Шуберта. Было крайне интересно постигать хореографию Шиллинга. Сочетание неоклассики и модерна было для нас в новинку.

Константин Сергеев создал для нашей труппы балет «Жанна д’Арк», где я исполняла заглавную партию.

В 1985 году главным балетмейстером Театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко стал Дмитрий Брянцев, и началась новая эпоха в истории вашего коллектива.

Мы были знакомы с Дмитрием Александровичем еще до его отъезда в Ленинград. В 1970-е годы он был солистом московского хореографического ансамбля «Молодой балет» и уже тогда начинал ставить. Так, он поставил для моего супруга номер «Зарождение» для международного конкурса. В нем был виден яркий и оригинальный талант хореографа. Брянцев был интересным танцовщиком «Молодого балета», но неожиданно решил закончить исполнительскую карьеру и уехать в Ленинград, чтобы начать работать хореографом. На все наши недоуменные вопросы он тогда отвечал: «Я хочу ставить!» В Кировском театре Брянцев работал вторым балетмейстером у Олега Виноградова. Там рождались многие идеи его будущих балетов. Например, возник романтический дуэт на музыку Шопена, из которого в дальнейшем появился «Призрачный бал».

Первым балетом Брянцева в нашем театре стал «Конек-Горбунок» на музыку Р. Щедрина. Великолепная постановка, полная искрометного юмора. Далее увидели свет не менее оригинальные, подчас гротесковые спектакли: «Браво, Фигаро!», «Девять танго и… Бах», «Ковбои». Все главные женские партии ставились на меня. Я была то Розиной, то Девушкой в шляпе. Как актрисе запомнился спектакль «Оптимистическая трагедия». Центральную партию Комиссара Дмитрий Александрович разделил на двоих солисток, наверное, чтобы показать всю ее противоречивость. Маргарита Дроздова танцевала главную героиню, а я — ее Душу.

Считаю, что в репертуаре нашего театра должен быть «Одинокий голос человека» — потрясающий спектакль, наполненный глубоким философским смыслом и интереснейшей хореографией. Главная мужская партия создавалась на Владимира Кириллова, который был идеальным брянцевским танцовщиком и артистом. В работе оба — и балетмейстер, и танцовщик — дополняли друг друга. Я танцевала главную женскую партию. Но «Одинокий голос» поставлен в первую очередь на солиста. Абсолютный шедевр и Брянцева, и Кириллова.

Дмитрий Александрович ставил вплоть до своей гибели. Он всегда был полон творческих замыслов. Когда я ушла со сцены, эстафету главных героинь в его спектаклях переняла моя дочь. Последние премьеры Брянцева танцевала уже Наташа.

Дмитрию Александровичу Брянцеву был дан свыше уникальный дар Хореографа. Хочется, чтобы его спектакли жили. Тем более пока есть люди, которые могут передать его хореографию, объяснить главную идею каждого произведения.

Любая партия создается в сотворчестве с педагогом. Кто был вашим наставником в театре?

Сначала мы с Михаилом Вольевичем работали под руководством Наума Маттаниевича Азарина. Двоюродный брат Майи Плисецкой и ученик Асафа Мессерера, он был блистательным педагогом, мог отточить до блеска мастерство любого танцовщика. Все, кого Азарин выводил на конкурсы, получали медали (как правило, золотые) или даже Гран-При. Например, он готовил нас с Иреком Мухамедовым к Московскому международному конкурсу 1981 года. Я в конкурсе не участвовала, была партнершей Мухамедова. Думаю, что только благодаря феноменальной работе Азарина никому не известный до того Ирек получил Гран-При, а я была удостоена диплома за лучшее партнерство. Позже, когда Наум Маттаниевич перешел в коллектив Н. Касаткиной и В. Василева, нашим педагогом стал Аркадий Александрович Николаев, необыкновенно музыкальный и тонко чувствующий индивидуальность каждого ученика наставник. Отдельные партии я готовила с Виолеттой Бовт, Глебом Евдокимовым, Ниной Чкаловой, Еленой Дмитраш, Ниной Доренской. А партии в балетах Дмитрия Брянцева мы репетировали непосредственно с ним самим.

Заканчивая сольную карьеру, вы уже знали, что станете педагогом?

Нет, конечно. Все сложилось само собой. Когда я собиралась уходить со сцены, у нас ставился «Щелкунчик» в хореографии Вайнонена. И Дмитрий Александрович предложил мне порепетировать с молодой солисткой Наташей Ледовской. У нас наладился контакт, и мы успешно подготовили партию Маши. Потом были другие партии, не менее успешные. Но мне, конечно, повезло с подопечной — Наталья Ледовская необычайно талантлива от природы: балерина с богатым внутренним миром и «поющим телом».

Потом моей ученицей стала собственная дочь. Мне было легко с ней работать — Наташа полностью доверяла мне как педагогу. Да и в жизни тоже. Следующими моими ученицами были ведущие солистки нашего театра Екатерина Сафонова и Анастасия Першенкова. Анастасия была актерски одаренной на сцене и теперь, став педагогом, умеет «вытягивать» актрису из своих учениц.

А затем ко мне пришла неповторимая Наталья Сомова, сочетающая в себе высокий профессионализм и необыкновенную женственность. Мы вместе работаем уже много лет. Наташа умная и невероятно трудоспособная балерина. Каждое движение готова отшлифовывать до совершенства. Мне кажется, что она уже переросла своего педагога — настолько метки ее замечания на репетициях. И еще хочется отметить ее актерскую естественность в любой партии.

В чем вы видите свою миссию сегодня?

Мы, старшее поколение артистов, храним в памяти, в сердце все, что танцевали когда-то. Это богатейший пласт нашей культуры. Пусть даже абсолютное большинство этих балетов уже не числится в репертуаре, они не утратили своей художественной ценности. Хочется надеяться, что наши знания пригодятся театру, и мы сможем передать их молодежи.

Беседовала Анна Ельцова Фото: личный архив Галины Николаевны Крапивиной