Использованы материалы из книги:

«Сергей Дягилев и русское искусство» / Составители: И.С. Зильберштейн и В.А. Самков

© Издательство «Изобразительное искусство», 1982 г.

Когда нам в руки попали два тома переписок и интервью Сергея Дягилева, изданные в 1982 году, сложно было поверить в такую интересную находку. Редкие интервью, письма Дягилева, а также важных людей, которые создавали с ним «Русские сезоны».

Мы постарались сделать выборку материалов таким образом, чтобы можно было прочувствовать каким был Дягилев, с какими трудностями он сталкивался и как он вел дела.

ПЛАНЫ С. П. ДЯГИЛЕВА

[Интервью]

В Петербург только что вернулся С. П. Дягилев, о котором в последнее время газеты сообщают самые разные сенсационные слухи…

Между прочим, писали, что для г. Дягилева учреждается при дирекции императорских театров должность вице-директора.

Г. Дягилев отрицает что-либо подобное.

— Я только из газет узнал, что меня прочат в какие-то вице-директоры. Ничего об этом не слышал и не знаю…

— Что вы намерены предпринять в ближайшем будущем?

— Существует предположение по инициативе высокопоставленных особ устроить будущей весной в Париже серию оперно-балетных спектаклей. Об этом нельзя еще говорить, как о совершившемся факте. Спектакли полагается устроить в театре Шатле, где происходят концерты Колонна, где шла «Саломея» Штрауса и где давалась в первый раз «Гибель Фауста». Выбор этого театра объясняется тем, что он очень большой. Всех мест в Шатле — 3500, то есть на 600 мест больше, чем в Большой опере. Спектакли должны продолжаться полтора месяца: с 10 мая по 15 июня нового стиля.

— Программа спектаклей уже выработана?

— Нет еще… Что касается оперы, то, во всяком случае, будут поставлены произведения Римского-Корсакова. Вопрос идет о «Садко» и «Псковитянке». В последней опере, конечно, будет участвовать Шаляпин. Относительно балета еще ничего не решено. Весьма возможно, что пойдет «Павильон Армиды» с г-жой А. П. Павловой и «Щелкунчик» с М. Ф. Кшесинской. Предполагается, что в спектаклях будет участвовать весь ансамбль петербургского балета и некоторые из московских артистов.

— Какие результаты дал «Борис Годунов»?

— Сборы были блестящие: 27000 франков на круг. Наименьшая цифра сбора была 21000 франков, наибольшая — 32000 (два последних спектакля). В художественном отношении впечатление было такое, точно находишься в Байрейте. Публика буквально не дышала до последней ноты. Такого благоговения Париж никогда не видел… Почти все артисты получили награды от французского правительства. Ф. И. Шаляпин получил орден Почетного легиона. Золотые пальмы этого ордена получили капельмейстер Блуменфельд, артист Д. А. Смирнов, хормейстер Авранек и машинист-механик Вальц. Серебряные пальмы даны: А. А. Санину, Алчевскому, Касторскому, Шаронову и г-жам Ермоленко и Петренко.

— Правда ли, что дирекция Большой оперы чинила вам всякие препятствия?

— Все хорошо, что хорошо кончается. Если были какие-нибудь недоразумения, то расстались мы все-таки друзьями. Поводом недоразумений были французские газеты, которые постоянно ставили нас в пример дирекции Большой оперы: вот как нужно ставить оперы, вот как хор должен играть… Все это, конечно, раздражало французских директоров и восстанавливало против нас.

— Как чувствовал себя в Париже русский хор?

— Настолько хорошо, что многие выражали желание вторично сюда приехать. Некоторые хористы говорили недурно по-французски и вполне освоились в Париже. Лучшим показателем настроения артистов и хора могут служить слова нашего посла Нелидова, который сказал мне, что с чувством особенного удовольствия должен констатировать отсутствие как в посольстве, так и в консульстве хотя бы одной жалобы, касающейся русских артистов, несмотря на то что их съехалось полтораста человек…

1908 г.

ЕЩЕ О БАЛЕТНЫХ ИТОГАХ

[Интервью]

…На мой вопрос о сущности русского балета и тайне его успеха Дягилев уклончиво заметил, что самое название «русский балет» неточно.

— Русский балет! Как будто тот балет, который вы видите на сцене Парижской оперы, уже существовал раньше где-нибудь в России, откуда будто бы мы его вывезли. Это неправда. Наш балет — такая же новинка для России, как и для Франции. Это — создание не русского театра, а небольшого кружка новаторов, которые пошли против театральных традиций — и русских, и европейских.

— Действительно, русский балет, — продолжал Дягилев, — если бы мы привезли его из Петербурга или Москвы, не только не имел бы успеха в Париже, но и не был бы замечен, потому что он ничем не отличается от балета французского или итальянского.

— Однако, — возразил я, — тот кружок новаторов, о котором вы говорите, состоит из русских людей, из которых каждый, сознательно или бессознательно, воплощает собою какую-нибудь черту русской психологии. Точно так же, как некогда кружок художников и писателей, к которым принадлежал и я, под вашей же редакцией создал «Мир искусства», который, несомненно, отразил определенный момент русского сознания.

— В этом смысле наш балет, конечно, должен быть назван русским, — согласился мой собеседник. — Сущность и тайна нашего балета в том, что мы отреклись от идей во имя стихии. Мы хотели найти такое искусство, посредством которого вся сложность жизни, все чувства и страсти выражались бы помимо слов и понятий не рассудочно, а стихийно, наглядно, бесспорно.

— От этого определения танцев не отказалась бы Дункан, — заметил я.

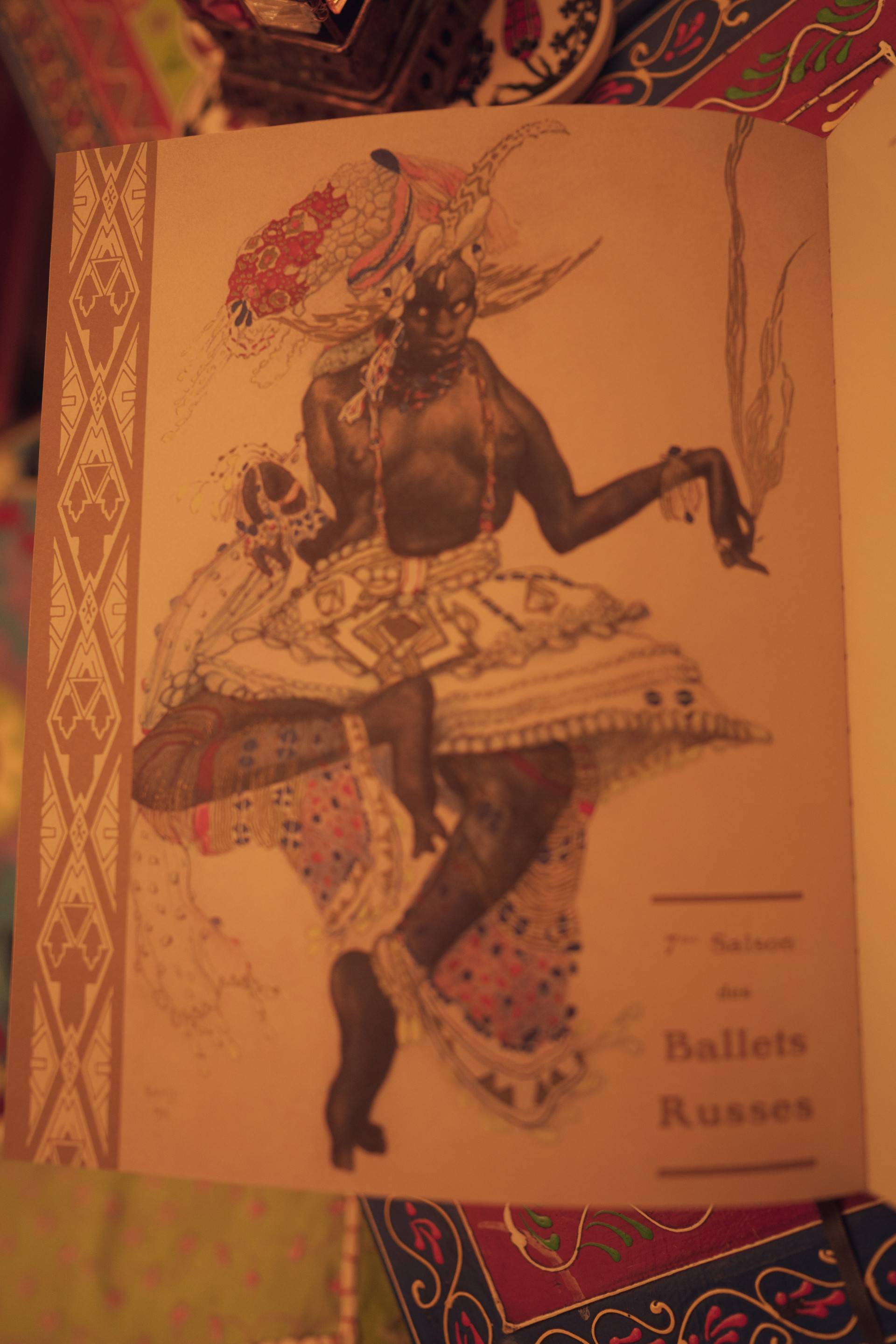

— Мы и не отрицаем своего духовного родства с Дункан, — отпарировал мое замечание Дягилев. — Мы сознаем, что продолжаем дело, которое она начала. Но между нами вот какая разница. Для Дункан танцы составляют единственную цель искусства, а все остальное — декорации, костюмы, музыка — являются лишь аксессуарами. Между тем в нашем балете танцы являются лишь одним из составных элементов зрелища, и даже не самым главным. Да вот он — герой нашего балета, — воскликнул Дягилев, увидя подходящего к нам Бакста. И, обращаясь к последнему, продолжал:

— Мы рассуждаем о сущности русского балета, и я говорю, что революция, которую мы произвели в балете, касается, может быть, всего менее специальной области танцев, а больше всего декораций и костюмов. Французы с изумлением впервые узнали от нас, что декорация вовсе не должна давать иллюзии природы или обстановки, а создать условную, художественно-условную рамку для содержания пьесы. Впрочем, спросите самого художника.

— Я вам скажу, в чем тайна русского балета и его успеха, — протянул Бакст своим медленно-насмешливым голосом, между тем как на его румяном лице, странно с ним контрастируя, заиграла кривая, болезненная улыбка. — Тайна нашего балета заключается в ритме. Мы нашли возможным передать не чувства и страсти, как это делает драма, и не формы, как это делает живопись, а самый ритм и чувств, и форм. Наши танцы, и декорации, и костюмы — все это так захватывает, потому что отражает самое неуловимое и сокровенное — ритм жизни <…> Наш балет, — сказал он, — является совершеннейшим синтезом всех существующих искусств. И знаете почему? Потому что мы имели храбрость отказаться от декадентства и вернуться к идеалу здоровья. Геба нам дороже, чем Саломея. И большая публика, которая всегда остается здоровой, откликнулась на наш призыв.

1910 г.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

[«ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГАЗЕТЫ» ПО ПОВОДУ ИНТЕРВЬЮ А. П. ПАВЛОВОЙ]

Милостивый государь, господин редактор! Позвольте в вашей газете сказать несколько слов по поводу многочисленных интервью с артисткой А. П. Павловой, которыми заполнены петербургские газеты последних дней.

Я, конечно, не стал бы вдаваться в оценку заграничных впечатлений нашей заграничной дивы, так как эти художественные признания ограничиваются главным образом возгласами вроде того, что «американцы, господи, как богаты!», что «в американских театрах каждый день в ярусах сидят дамы в дорогих платьях» или что «Америка платит лучше, чем всякие другие страны».

Все это «безусловно, наблюдательно и глубоко верно», но дело в том, что в пылу восхваления собственных успехов, рассказывая, как, начав с «легких танцев», она решила англичан «постепенно прибрать к рукам», г-жа Павлова удостоила в нескольких разговорах упомянуть обо мне, заявляя, между прочим, что она наказала меня и не приехала в Париж после того, как узнала о моем «отношении к нашим балетным артистам».

Ни для кого ни секрет, — и я лишь упомяну об этом вскользь, — что, не явившись в Париж, Павлова наказала только самою себя, так как ни единого раза за все время Русского сезона никто ни в публике, ни в прессе даже не обмолвился об ее отсутствии, но развязность подобного заявления со стороны г-жи Павловой является для меня совершенно необъяснимой даже после того, что она четыре месяца протанцевала в лондонских театрах-варьете.

Само утверждение, будто бы мое отношение к артистам труппы, с которой я имел честь работать, могло остановить Павлову исполнить ее обязательство, есть уже род недостойной инсинуации, но дело здесь еще серьезнее.

Г-жа Павлова слишком скоро забыла, что если в настоящее время она сделалась той европейской «знаменитостью», цену которой она столь красноречиво описывает в нескольких интервью, то этим она исключительно обязана прошлогоднему Русскому сезону в Париже. А. П. Павлова с большим и меньшим успехом выступала в Берлине, Дрездене, Вене, Стокгольме, Копенгагене, и из всего этого у нее ничего не вышло, кроме местного, того или иного, успеха. Стоило же ей показаться в подобающих условиях парижских спектаклей, как она получила все, что имеет теперь <…>

Сергей Дягилев

1910 г.

А. Н. БЕНУА — ДЯГИЛЕВУ

Дорогой Сережа,

Увы, я должен остановиться в своей работе. Я даже думаю, что продолжать ее мне вообще нельзя.

Причина тому самая обыденная, самая веская: деньги.

Я мог взяться за работу лишь на тех условиях, которые мы с тобой установили и в которых большое значение имели сроки. Теперь я вижу, что и этих условий не соблюсти именно в том периоде работы, когда я участвую.

Ведь еще не погашен долг за прошлогодний мой труд. Разумеется, я и не думаю тебя винить, зная, как все тяжело дается, но и мне по моим финансовым обстоятельствам ждать невозможно. Я вынужден иметь возможность существования в других областях. Ты знаешь, как мне дорог, и дело твое мне дорого, но приходится, пока не поздно, расстаться, уйти.

А пока, думаю, не поздно, ибо ты теперь можешь найти мне заместителя, который бы докончил постановку «Петрушки». Тот же Сапунов или Судейкин.

Сердечно тебе преданный Александр Бенуа

Петербург, 31 января 1911 г.

МАРСЕЛЬ ПРУСТ — РЕЙНАЛЬДО АНУ

<…> Я видел заметку «Фигаро» о приеме, устроенном г. Дягилевым <…> Передайте Баксту, что я испытываю волшебное удивление, не зная ничего более прекрасного, чем «Шехеразада» <…>

19 или 20 февраля / 4 или 5 марта 1911 г. Париж

М. М. ФОКИН — ДЯГИЛЕВУ

Многоуважаемый Сергей Павлович,

Я очень обстоятельно и подробно обдумал вопрос, поднятый доктором Штраусом в его письме к Вам. Я принял также в соображение все те доводы, которые Вы привели в пользу приглашения Нижинского в состав нашей труппы. Мне очень жаль, что в этом случае я не могу с Вами согласиться и помочь Вам из-за отсутствия Нижинского, но я могу лишь повторить свое давнишнее решение никогда ни в каком случае и ни в каком деле одновременно с Нижинским не участвовать. Это вовсе не вопрос личной ссоры, как предполагает д-р Штраус, но дело чисто принципиальное и очень глубокое. Что же касается того, что из этого вопроса д-р Штраус делает условие постановки балета «Иосиф», то я не могу [не] выразить своего искреннего изумления. За всю мою деятельность я никогда не предназначал своих произведений для каких-нибудь отдельных «звезд», считая этот способ работы не артистическим и идущим абсолютно вразрез с моими взглядами на художественно-пластическое произведение. Я уверен, что д-р Штраус ни одной из своих опер не написал ни для Карузо, ни даже для Шаляпина, так как он слишком большой художник, чтобы ставить исполнение своего произведения в зависимость не от общей художественности дела, а от участия того или иного виртуоза. Я убежден, что при содействии Вашем и окружающих Ваше дело художников я не испорчу произведение композитора, значение и цену которого я очень хорошо знаю, и что д-р Штраус оценит то художественное усилие, которое я готов приложить для создания пластической формы к творчеству его музыкального гения.

Искренне Вас уважающий М. Фокин

Конец 1913 г.

КУПЮРЫ В РУССКИХ БАЛЕТАХ ИЗ-ЗА ВОЗРАЖЕНИЙ ПОЛИЦИИ

[Заявление для печати]

Г. Дягилев убедительно высказался о выдвинутых возражениях и об изменениях, которые предложили ему сделать в балетах.

— Я нахожу это удивительным, — сказал он, — что в свободной стране, подобной Соединенным Штатам, могут возникать возражения против «Фавна», представленного уже более пятидесяти раз, и «Шехеразады», показанной более ста сорока раз. Эти балеты видели королева Англии и королева Бельгии, немецкий двор и Париж, и нигде в Европе я не слышал возражений против них. Протестанты обнаружили в балетах такие вещи, о которых я и не подозревал, и комментируют их совершенно неслыханным образом. Они обнаружили такое, чего не было в намерениях Нижинского или Бакста и о чем, естественно, я никогда и не помышлял.

Вопрос о морали зависит от отношения публики, ознакомившейся со спектаклем. Артисты исполняют балеты в классической манере. Теперь мне предложили внести изменения в эти балеты. Это равнозначно тому, если бы меня попросили изменить музыку Стравинского. Если я меняю что-то в балете Фокина, я должен, во-первых, проконсультироваться с автором. Что касается «Фавна», то это символический балет. Протестанты усмотрели в нем нечто невообразимое. Я верю своему разуму и нахожу, что разум тех, кто затеял и создал эти балеты, менее порочен, чем умонастроения тех, кто протестовал.

1916 г.

ПИСЬМО К РЕДАКТОРУ

[ФРАНЦУЗСКОЙ ГАЗЕТЫ «COMOEDIA» ОБ ИСТОРИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКИХ БАЛЕТОВ]

Господин директор,

В письме из Берлина, опубликованном сегодня утром в «Comoedia», я узнал, что немцы предоставили Дягилеву капиталы для Русского балета и что он возник в Берлине. «Это точно», — замечает ваш корреспондент.

Это совершенно неверно, — заявляю я. — Ни мой русский балет, ни я сам никогда не получали какие-либо средства от какой-либо немецкой организации или какого-либо немца.

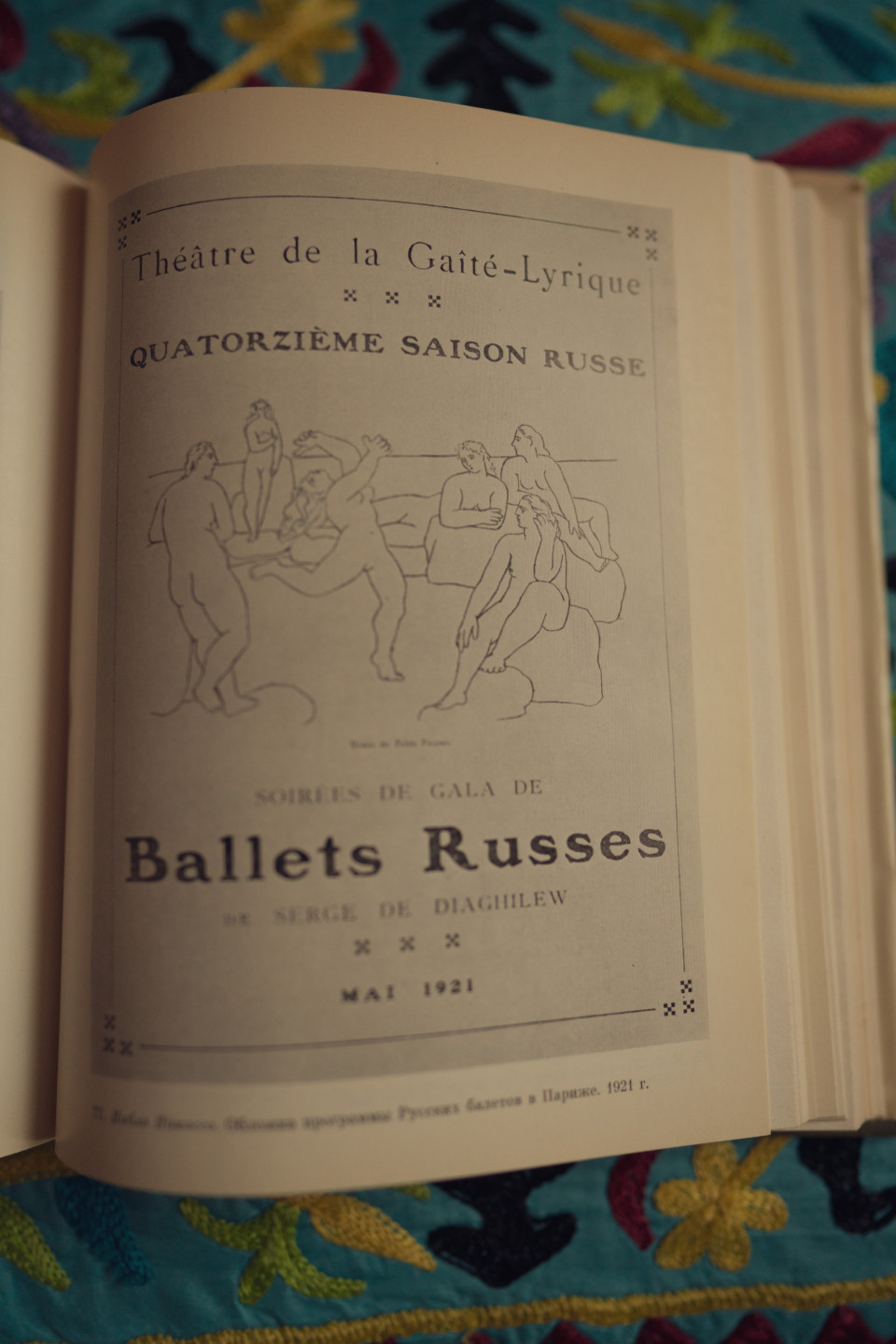

После службы в дирекции императорских театров России у меня возникла идея показать русский балет за границей. Именно в Париже, а не где-либо еще, я устроил мой первый сезон и имел первые успехи.

Я стремился прежде всего освятить мой труд в столице мира, и одобрение, которое я в ней встретил, побудило меня затем показать его в других странах.

Итак, я «возник» в Париже, а не где-либо еще.

Сергей Дягилев

1924 г.

ОЛЬГА СПЕСИВЦЕВА

Завтра на премьере Русского балета в Париже будет дебютировать новая танцовщица: Ольга Спесива. Правда, в течение двух сезонов в Опере танцевала балерина, имя которой было почти такое же, но судьба захотела, чтобы по той или другой причине Спесивцева из Оперы не была «понята» самой чуткой публикой в мире, публикой Парижа.

Я всегда думал, что одному человеку отпущена определенная толика радости — только одному поколению выпадет счастье восхищаться одной-единственной Тальони или слышать одну-единственную Патти. Увидя Павлову в дни ее и моей молодости, я был уверен в том, что она «Тальони моей жизни». Мое удивление поэтому было безгранично, когда я встретил Спесиву, создание более тонкое и более чистое, чем Павлова.

Наш великий маэстро танца Чекетти, создавший Нижинского, Карсавину и многих других, говорил еще этой зимой во время одного из своих занятий в миланской Скала: «В мире родилось яблоко, его разрезали надвое, одна половина стала Павловой, другая Спесивой». Я прибавлю, что для меня Спесива является той стороной яблока, которая была обращена к солнцу.

Да будет позволено мне так говорить после двадцати лет моей работы в гуще театральной жизни. Я счастлив, что после столь долгого периода, в течение которого сотни танцовщиков прошли передо мной, я еще могу представить Парижу таких артистов, как Мясин, Баланчин, Войцеховский и Идзиковский, Данилова, Чернышева и Соколова.

Моя радость тем более велика, что, начав двадцать лет тому назад с Павловой и Нижинским, я пришел к Спесивой и Лифарю. Первые стали мифом. Последние, очень отличные от своих предшественников, теперь перед нами и ждут своей очереди, чтобы перейти в легенду. Это прекрасная легенда, легенда славы Русского балета.

1927 г.

ДЯГИЛЕВ — С. М. ЛИФАРЮ

Дорогой мой,

Я думаю, что мне придется, пожалуй, остаться здесь дольше, чем я предполагал, чтобы увидеть последний спектакль Иды [Рубинштейн].

<…> Здесь в Париже у меня бездна работы, как по будущим новинкам, так и по сезону в Opéra. Надо приготовить рекламу, надо подсвежить декорации — все-таки как ни плоха Рубинштейн, но она собирает полные залы платящей публики и для того, чтобы нам сделать те крупные сборы, которые нам нужны и которые станут совсем необходимы, если бы прервалось английское турне, — надо во всех отношениях подтянуться и все приготовить <…> Нам надо показать ясно этой буржуйной толпе, в чем наше неизмеримое превосходство, несмотря на то, что декорации наши сделаны не вчера и костюмы не так свежи, как ее.

Все время кипячусь также о постановках будущего сезона. Относительно Hindemith’а почти окончательно договорился с Мейерхольдом, что он будет ставить его совместно с Жоржем [Баланчиным] (об этом никому не говори). Кроме того, возможно, что я устрою в Париже с Мейерхольдом общий сезон весною — один день он, один день мы. Сговорились, что в этом случае он привезет «Лес» Островского, «Ревизора» и «Великолепного рогоносца». Всякая политическая подкладка будет с его стороны абсолютно исключена. Я считаю, что это для всех очень интересно и крайне важно. Убежден, что он талантлив и нужен именно сейчас, завтра будет уже, может быть, поздно.

<…> Итак, очень мне жаль и тревожно, но думаю, что увижу вас на несколько дней позже. Все остальное остается по-старому. Обнимаю и благословляю, береги себя во всех отношениях.

Твой С. Д.

Париж, среда 1928 г.

И. Ф. СТРАВИНСКИЙ — ДЯГИЛЕВУ

Дорогой Сергей,

Поскольку я еще не взял у Пайчадзе пишущую русскую машинку, за которую я и Борис [Б. Е. Кохно] тебе очень благодарны, печатаю тебе эти строки по-французски в ответ на твое собственноручное письмо.

<…> Ты меня спрашиваешь, что значит «эта история с моим предложением «Аполлона» Иде Рубинштейн». Нет никакой ни «истории», ни «предложений», если только ты не считаешь историей всякую просьбу об одном из моих балетов, обращенную к моему издателю. Если тебя интересует данный случай, то я могу тебе сказать, что Рубинштейн, как и многие другие театральные антрепренеры, сделала предложение Пайчадзе о постановке «Аполлона». Что касается меня, то никому я не предлагаю, ни прямо, ни косвенно, моих произведений <…>

Так как я знаю, что ты едешь на Афон за книгами, то я буду тебе благодарен, если ты привезешь мне каталог всех русских и славянских книг (которые находятся сейчас в продаже) <…>

Твой Игорь Стравинский

Верхняя Савойя, 15 августа 1928 г.

ДЯГИЛЕВ — С. М. ЛИФАРЮ

Милый мой, Париж ужасный город. Нет пяти минут времени, чтобы написать два слова. Все съехались, и идет ужасный кавардак. Начну с Иды [Рубинштейн] — народу было полно, но масса насажена ею самою. Однако никому из нас она не прислала ни одного места, ни мне, ни Борису [Кохно], ни Нувелю, ни Серту, ни Пикассо <…> Еле-еле попали. Были все наши — Missia [М. Серт], Ja, Juliette, Beaumont, Polignac, Игорь [Стравинский], все остальные музыканты, Маяковский и пр[очие]. Спектакль был полон провинциальной скуки. Все было длинно, даже Ravel, кот[орый] длился всего 14 минут. Хуже всех была сама Ида. Не знаю почему, но хуже всех одета. Она появилась с Вильзаком, причем никто в театре, в том числе и я, не узнал, что это она. Сгорбленная, с всклокоченными рыжими волосами, без шляпы, в танцевальной обуви (все остальные в касках, в перьях и на каблуках) — чтобы казаться меньше. Она не была встречена. Танцевать ничего не может. Стоит на пальцах с согнутыми коленями, а Вильзак все время ее подвигает, как в «Chatte» с раскрытыми ногами. От лица остался лишь огромный открытый рот с массой сжатых зубов, изображающий улыбку. Один ужас <…>

У Брони [Нижинской] ни одной выдумки, беготня, разнузданность и хореография, которую совершенно не замечаешь <…>

Играл мне свой балет Rieti, он очень выправился и может быть мил. Но что гораздо удивительнее, это что Прокофьев написал уже добрую половину своего балета. Много очень хорошего. Пока ему не удалась только женская роль, но он с готовностью взялся ее написать вновь. Завтра я завтракаю с ним и с Мейерхольдом, который страшно за мной ухаживает.

Чувствую себя в «балетной», а не в «книжной» полосе.

Кончаю. Очень полезно смотреть дрянь, задумываешься над многим.

Обнимаю и благословляю. Твой Сергей

Париж, 25 ноября 1928 г.

ИЗ БЕСЕДЫ С С. П. ДЯГИЛЕВЫМ

В Париже пробыл несколько дней, в связи с предстоящим здесь весенним сезоном его балета, С. П. Дягилев. Любопытные мысли высказывал он в беседе с нами по поводу своей работы в области балетного искусства.

— Так меня, — говорите вы, — упрекают за то, что я слишком ушел в левизну? [Это, конечно, большой комплимент для меня. Обычно с годами люди правеют, а я, несмотря на свой преклонный возраст, все левею? Стало быть, не старею я, а молодею душою. Дело, однако, в том, что все это чистейший вздор. Если хотите, я всегда был «левый» в том смысле, что был жесточайшим противником застоя и рутины. И таким остаюсь и по сию пору. Вот Анна Павлова даже печатно, говорят, заявляла, что она не может работать у Дягилева, так как он де слишком отошел от классицизма. Но что такое классицизм? То, что так недавно считалось ересью, теперь уже вошло в обиход, всеми признано и считается классическим. Возьмите Стравинского. Его первые шаги вызывали бурю протестов, а теперь те же самые его произведения — уже классика. Позднейшие его вещи, как «Весна священная», «Свадебка», кое-где и по сию пору встречаются со свистом и возмущением. Пройдет несколько лет, и они уже будут признаны всеми. Что касается Павловой, то она никогда, собственно, не интересовалась искусством как таковым. Ей было важно ее мастерство, и ничего больше. Мастерица она, конечно, замечательная, танцовщицы, равной ей, сейчас нет, это бесспорно; но искусство, его задачи, его достижения ей чужды. Естественно, что когда я хотел впервые поставить «Жар-птицу», написанную Стравинским в расчете на Павлову, она заявила, что под такую «ужасную» музыку танцевать не желает, и я должен был передать роль Карсавиной. Вот видите, даже от «Жар-птицы» она пришла в ужас, а ведь это теперь произведение классическое! Да и не одна Павлова. Когда я в 1911 году ставил в Венской опере впервые «Петрушку», в оркестре поднялся бунт. Группа гобоев заявила: «Мы не желаем играть такую «грязную музыку». То же было и в Монте-Карло, где перед постановкой «Петрушки» к президенту местного музыкального общества явилась группа русских, живущих на Ривьере, с каким-то генералом во главе и потребовала «во имя достоинства русской музыки» снять этот балет. А сейчас, спустя каких-нибудь 15–16 лет, «Петрушка» вещь такая же общепризнанная во всем мире, как симфония Бетховена.]

Стравинский, — продолжал с воодушевлением наш собеседник, — вот живое воплощение настоящего горения, настоящей любви к искусству и вечных исканий, и в этом разница между ним и С. Прокофьевым. Тот, конечно, тоже не стоит на точке замерзания; он эволюционирует, но идет по точно уясненной себе и раз навсегда определенной дороге. Стравинский же все время мечется, ищет и в каждом своем дальнейшем шаге как бы отрицает самого себя, то, чем он был в прежних своих произведениях.

— Что нового вы дадите нам на этот раз, С. П.?

— У меня будет 14 спектаклей в театре Сары Бернар, с 21 мая по 12 июня. Кроме вещей прежнего репертуара, у меня пойдет два новых балета: «Блудный сын», музыка Прокофьева и «Бал», музыка Риети (автора балета «Барабау»). Обе эти вещи написаны композиторами на сюжет (либретто) Бориса Кохно. Постановка, или, как теперь говорят, хореография, Баланчина. Возобновляю я также «Лисицу» Стравинского. Я говорю — возобновляю, хотя это, собственно, будет первая русская постановка, ибо «Лисицу», хотя я уже и ставил, но в Гранд Опера, во французской обработке (по заказу княгини Полиньяк), с французскими же артистами. Гранд Опера для этого балета слишком большой театр. На этот раз у меня это пойдет с русскими исполнителями и с новой хореографией. Это будет, между прочим, первая хореографическая работа моего первого танцора Сергея Лифаря.

Не удивляйтесь, — прибавил С. П. Дягилев, — что у меня все молодежь — и постановщики, и либреттисты, и отчасти композиторы. Ведь Фокин, когда ставил у меня, был тоже молодым, и с тех пор, что ушел, что нового он, собственно, дал искусству? Да и композиторы… Конечно, если бы А. К. Глазунов вздумал написать для меня балет, я бы с почтением поставил бы его. Ведь это один из последних могикан, один из славной стаи великанов русской музыки. Но, сказать откровенно, меня больше интересует, что скажет мне мой внучек, чем что скажет дед, хотя тот и неизмеримо мудрее…

Приятно отметить, что С. П. Дягилева очень возмущает сложившееся мнение, что он мало интересуется сейчас русскими, что, как злословят про него, он теперь скорее Serge de Diaghileff, чем С. П. Дягилев.

— Что за вздор, я страшно интересуюсь всем, что происходит в России, как и настроением русских за границей. Я внимательно слежу за движением искусства на нашей родине, знаю, что там в этой области есть прекрасные элементы, отличные постановщики, превосходные по части балета исполнители. Но, к сожалению, о новых крупных произведениях что-то не слышно. Затем там народились отличные певцы, как, например, баритон Головин, выступавший в Монте-Карло. Я [бы] с удовольствием его лансировал. Сейчас интересует меня приехавший из России бас Дровянников. Слежу я также внимательно за русской литературой, обогащаю свою библиотеку тем, что появляется там замечательного, и приобретаю также все замечательное и в области русского антиквариата.

И С. П. показал нам действительно приобретенные им недавно библиографические редкости: принадлежавший Сен-Сансу экземпляр партитуры «Руслана и Людмилы» в издании сестры композитора Л. Шестаковой и альбом видов с. Грузино с приложенными к нему листами планов, содержащих набросанные рукою Николая I пометки и рисунки.

1929 г.

КАК Я СТАВИЛ РУССКИЕ БАЛЕТЫ

Неоднократно указывалось, что дягилевский балет является следствием и показателем моего собственного развития. Поэтому тем, кто знает меня только как директора балета, быть может, будет небезынтересно вкратце узнать о том, с какой неизбежностью причина влечет за собой определенное следствие.

С юных лет я интересовался театральным искусством. Однако моей первой работой было создание журнала «Мир искусства». В связи с ним я организовал несколько выставок картин. Просуществовав шесть лет, журнал в 1905 году перестал издаваться.

Единственное следствие организации журнала и выставок: в 1906 году мне поручено руководить первой большой выставкой русского искусства в Западной Европе. На следующий год я с помощью Римского-Корсакова и других талантливых музыкантов организовал серию симфонических концертов в Париже. Чтобы яснее выявить русскую национальную музыку, необходимо было, конечно, поставить там же и оперу. И поэтому в 1908 году я поставил «Бориса Годунова» с Шаляпиным. Это было его первое выступление за границей, с тех пор началось победное шествие величайшего певца по всему миру.

От оперы до балета лишь один шаг. В то время в императорских оперных театрах в Петербурге и Москве вместе было около 400 балетных артистов. Они проходили великолепную школу и танцевали традиционные классические балеты, которые вовсе не были, как это ошибочно думают многие, вкраплены в оперу, но сами занимали целые вечера. Некоторые из балетов состояли из 10–12 картин. Упомяну только «Эсмеральду», «Талисман», «Баядерку», «Спящую красавицу» и «Раймонду».

Я хорошо знал все эти балеты, так как в продолжении двух лет был прикомандирован к директору императорских театров.

Я не мог не отметить, что среди более молодых сил петербургского театра намечалась известная реакция против классических традиций, за соблюдением которых ревниво следил Петипа. Тогда я задумался о новых коротеньких балетах, которые были бы самодовлеющими явлениями в искусстве и в которых три фактора — музыка, рисунок и хореография — были бы слиты значительно теснее, чем это наблюдалось до сих пор.

Чем больше я размышлял над этой проблемой, тем яснее мне становилось, что совершенный балет может быть создан только при полном слиянии этих трех факторов.

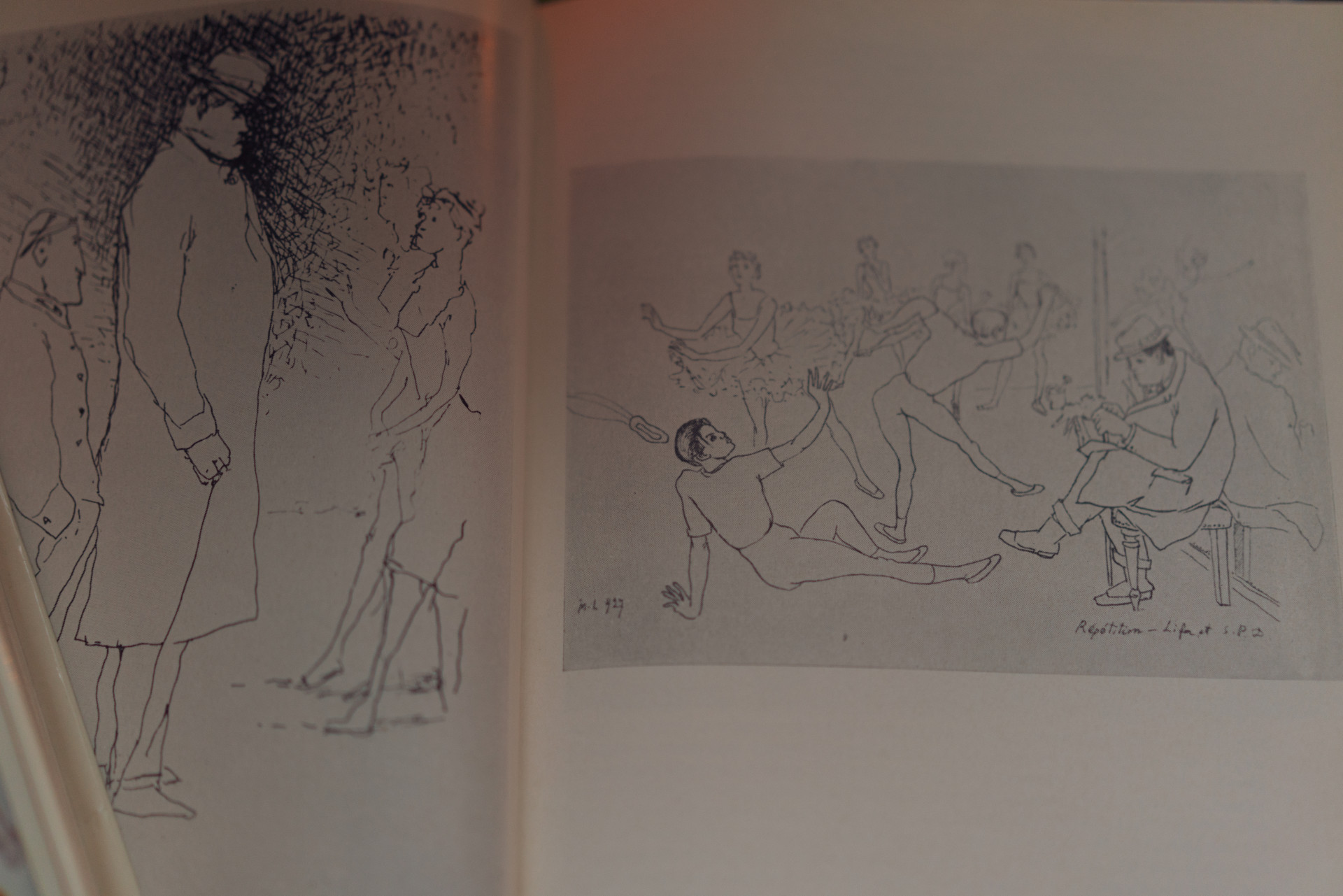

Поэтому, работая над постановками балетов, никогда не упускаю из вида все эти три элемента спектакля. Так, я часто бываю в студии декораторов, наблюдаю за работой в костюмерном отделении, внимательно прислушиваюсь к оркестру и каждый день посещаю студии, где все артисты, от солистов до самых молоденьких участников кордебалета, репетируют и упражняются.

Репетиции происходят ежедневно, так как почти всегда у нас на очереди какой-нибудь новый балет и наряду с этим необходимо работать и над старыми постановками. Никто решительно не освобождается от репетиций. И, сказать правду, никто не старается отделаться от них. Напротив, я постоянно встречаю артистов, упражняющихся даже тогда, когда они не обязаны этого делать. Они составляют самое счастливое из счастливых семейств, и бесконечно интересно наблюдать, как каждый из них стремится облегчить первые шаги новичку.

…Достаточно вспомнить те дни, когда Фокин-режиссер и Нижинский-танцор, два революционера балета, решили художественно осуществить мои идеи. Декораторами нашими были Рерих, Бенуа и Бакст. Мы начали в 1909 году с «Половецких плясок» из «Князя Игоря», самого старого из наших балетов, который не сходил с репертуара. В следующем году мы поставили «Сильфид», «Карнавал» и «Шехеразаду».

Я тем временем, как, впрочем, и всегда, искал новых союзников, которые бы помогли мне поднять балет на желанную высоту. Я поставил «Павильон Армиды» Николая Черепнина и попросил одного из своих старых учителей — Лядова — написать музыку для балета на тему старинной русской легенды о жар-птице. Но Лядов работал медленно, а мне во что бы то ни стало хотелось увидеть новый балет осуществленным. Однажды вечером на концерте в консерватории я услышал скерцо неизвестного композитора, которое передавалось такими яркими красками, что я решил, что нашел сотрудника для своего балета. Этот неизвестный композитор был Игорь Стравинский. На следующий день я поручил ему написать музыку на сюжет «Жар-птицы». С тех пор он написал для меня пять балетов.

Кроме русских, мне писали музыку восемь французских композиторов во главе с Дебюсси, затем испанец де Фалья, немец Штраус («Легенда об Иосифе Прекрасном»), итальянец Риети и англичане Бернерс и Констант Ламберт. Всего было поставлено 50 балетов.

Во время нашего «романтического» периода руководство хореографией было поручено Фокину. Его сменил Нижинский, вся карьера которого была связана с моим балетом. Он был одинаково гениален как хореограф и как танцор. Он ненавидел исполнять танцы, придуманные другими, и был бесконечно талантлив в сочинении танцев для кого угодно, но только не для себя. После Нижинского я работал с Леонидом Мясиным, с г-жой Нижинской, сестрой Нижинского, и Баланчиным.

Припоминаю забавный случай, происшедший в прошлом году, когда директор миланской Ла Скала пригласил наш балет. Балет был официально представлен директору, а тот в свою очередь представил синьора Чекетти, главу балета своего театра. Все наши дамы горячо расцеловались с 80-летним стариком.

— Русские всегда так приветствуют режиссера? – изумленно осведомился директор.

Я объяснил ему, что Чекетти был 35 лет связан с русским балетом, со мной работал 15 лет, что он великолепно знает всех артисток моего балета, навсегда сохранивших по отношению к нему чувства глубокого восхищения и признательности.

Чекетти был чудом. В августе 1918 года мы давали спектакли в «Колизее». Маэстро провел в пути пять дней, чтобы попасть на балет. Он приехал утром того дня, на который была назначена премьера. После обеда, когда мы все думали, что он отдыхает, он на самом деле уже готовился к вечеру. Когда кто-то заметил ему, что не мешало бы отдохнуть, он ответил:

— Если бы вы были заточены в течение пяти дней в поезде, вы бы чувствовали такую же потребность в движении, как и я!

1929 г.

Материал подготовлен Елизаветой Емелькиной