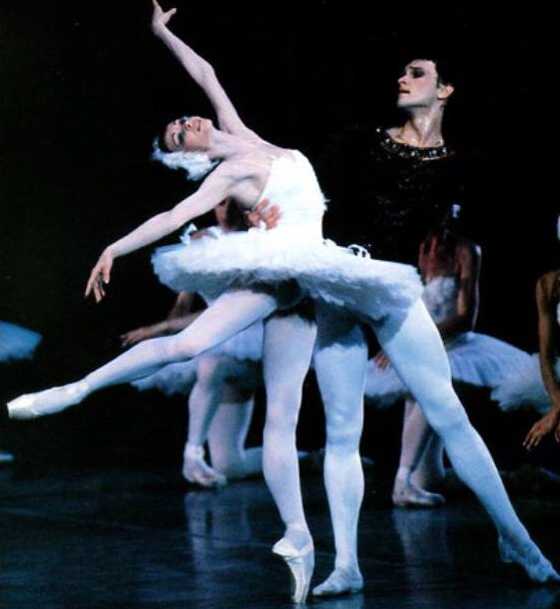

Появление Татьяны Чернобровкиной на сцене всегда вызывало восторг публики. На ее спектаклях из-за аплодисментов порой не было слышно оркестра. Каждый раз она творила чудо — могла быть разной: бравурной и лиричной, нежной и чувственной, изысканной и напористой. Партии, созданные Чернобровкиной, часто становились эталонными и вызывали большой резонанс у критики и зрителей. Ее Одетта по праву стала королевой лебедей московской сцены. Выйдя в культовом балете Майи Плисецкой «Кармен-сюита», она создала свой образ Кармен, не менее убедительный и сильный. Увидев артистку в роли Аркадиной в балете «Чайка» Джона Ноймайера, режиссер Роман Виктюк заявил, что это лучшая балетная и актерская работа, которую он видел за последние годы. Татьяну Чернобровкину называли «балериной без недостатков». Она действительно была украшением русской сцены, балериной по сути своей.

В этом году 14 августа народная артистка России Татьяна Чернобровкина отметила юбилей. Отметила, конечно же, в стенах Музыкального театра им. Станиславского, ставшего для нее вторым домом, где ныне она работает педагогом-репетитором. О ее творческом пути и людях, которые встречались на нем, о мечтах и свершениях, о сегодняшнем дне в театре мы побеседовали с нашей героиней.

Верю, что в нашей жизни нет случайных встреч, судьба складывается во многом благодаря людям, которых мы повстречали. Расскажите о людях, благодаря которым сложился ваш творческий путь в балете.

Девочки загораются мечтой о балете, как правило, увидев балерину на сцене или на экране.

У меня такого не было — просто я была очень подвижным ребенком, и бабушка отвела меня в хореографический кружок саратовского Дворца пионеров. Через четыре года преподаватель посоветовала показаться в хореографическое училище. Приемная комиссия меня забраковала — не было выворотности. Я совершенно не расстроилась, так как толком не понимала, куда пришла поступать. Помог случай: набиравшая тогда класс Ирина Аркадьевна Князева случайно увидела танец, который мы с подружкой подготовили к поступлению. «Этих девочек я возьму!» — решила она. Мне повезло с первым педагогом, как и со всеми последующими. С третьего класса нам преподавала классический танец ученица Агриппины Вагановой Нина Алексеевна Максимова. Я считаю, что выучена в традициях ленинградской школы с ее вниманием к чистоте каждого движения. По специальным предметам я училась хорошо, на последних курсах меня послали от Саратовского хореографического училища на конкурс в Варну. Я приехала на отборочный тур в Москву… и его не прошла! Но для меня эта поездка была важна: она дала возможность выйти за пределы ограниченного мира училища, увидеть, как работают артисты других балетных школ. Например, мне в новинку были внимание к растяжке и раскрепощенная манера держать себя на сцене. По окончании Саратовского хореографического училища я очень хотела поехать в Ленинград на стажировку к Наталии Михайловне Дудинской. Но этого не случилось, меня в приказном порядке определили в Саратовский театр оперы и балета. Думаю, что это было к лучшему — неизвестно, как бы сложилась моя карьера в Ленинграде.

Через год работы в театре главный балетмейстер Анатолий Александрович Дементьев направил меня на Всесоюзный конкурс артистов балета 1984 года в Москве. Причем он заранее договорился с Мариной Тимофеевной Семеновой о занятиях со мной. Так я познакомилась с этим выдающимся педагогом. Встреча с Семеновой стала решающей на моем творческом пути. Войдя к ней в класс, я была поражена: у палки стояли звезды балета! Поначалу я не понимала ее требований: куда и как забрать какой-то позвонок?! Слез пролито было немало! Но постепенно все нормализовалось, и мы стали готовить конкурсный репертуар: па-де-де из «Спящей красавицы», «Лебединого озера» и «Корсара».

Начался конкурс. Я прошла первый тур (сейчас удивляюсь, каким образом?!), а со второго отсеялась. Но общение с Мариной Тимофеевной продолжилось. Более того, именно от нее исходила идея пойти на Московский международный конкурс 1985 года. Мы стали усиленно готовиться. Станцевав спектакли в Саратовском театре, я спешила на поезд в Москву. Так прошел год. Занятия с Семеновой преображали: появлялись чувство корпуса, осмысленный жест, общая свобода танца. Заниматься было очень непросто: для правильной постановки корпуса Марина Тимофеевна заставляла утягиваться в корсет, а это не давало высоко поднять ногу. Но все, что она делала, служило только на пользу. Семенова умела «вылепить» балерину. Не представляю, что было бы со мною, не будь в моей жизни Марины Тимофеевны!

Для конкурса 1985 года она нашла мне партнера — солиста Большого театра Леонида Никонова. Это партнерство очень помогло мне на конкурсе. При огромной конкуренции я завоевала третью премию. После конкурса на меня вдруг обратили внимание профессионалы. Юрий Николаевич Григорович пригласил к себе в труппу и пообещал партии. Предложение, от которого не отказываются! К счастью, в тот момент в кабинете находилась Марина Тимофеевна, которая решительно заявила, что мой характер не для Большого. А я, действительно, никогда не умела биться за место под солнцем в труппе, за партии. Не зная, на что решиться, я сказала, что подумаю.

Также после конкурса ко мне обратился Азарий Михайлович Плисецкий. Он предложил поехать в Японию с гастролями труппы его сестры. Я с удовольствием согласилась. Эти гастроли ознаменовали поворот в моей жизни. Я познакомилась и с самой Майей Михайловной, и со многими замечательными балеринами. В частности, с ведущими солистками Московского музыкального театра им. Станиславского Маргаритой Дроздовой и Галиной Крапивиной, которые настойчиво звали перейти к ним в театр. И тогда я поняла, что Саратовский театр остался в прошлом моей биографии, что я могу и хочу танцевать на столичной сцене. Главный балетмейстер Саратовского театра отпустил меня далеко не сразу — пришлось проявить характер. Я забрала свою трудовую и приехала в Москву. Здесь, в Театре Станиславского, и началась моя новая жизнь.

И появились новые люди, важные для вашей творческой жизни. Я говорю, конечно же, о педагогах.

Театр Станиславского стал для меня по-настоящему вторым домом. Меня покорили прежде всего атмосфера доброжелательности и отсутствие театральных интриг, к которым я всегда испытывала отвращение.

Моим первым наставником в Театре Станиславского стала Татьяна Легат, представительница знаменитой петербургской балетной династии. Педагог строгий и принципиальный. С ней я начала готовить свою первую балеринскую партию в театре — Одетту-Одиллию в спектакле Бурмейстера. А как я мечтала репетировать ее с Мариной Семеновой! В принципе, у меня была такая возможность, но по отношению к Татьяне Николаевне это было бы неэтично, поэтому я запретила себе думать об этом. Партия Белого лебедя, сделанная под руководством Марины Семеновой, так и осталась моей неосуществленной мечтой. Некоторое время спустя моим педагогом стала Маргарита Дроздова. У нас сложился хороший творческий контакт. Очень многое я получила на репетициях Вадима Тедеева, педагога моего мужа Дмитрия Забабурина.

Мой творческий путь в Театре Станиславского начался стремительно. Через десять дней после зачисления в труппу я станцевала па-де-де Дианы и Актеона на вечере старинной хореографии. Моим партнером тогда был Владимир Кириллов. А затем сразу были гастроли с театром в Японии. Здесь я впервые вышла солисткой в «Шопениане». Пару раз была лебедем в тройке лебедей, но меня быстро убрали — никогда не умела держать линию в кордебалете!

Самое интересное, что мне все-таки удалось осуществить свою детскую мечту — станцевать на сцене Кировского театра. В тот же первый год работы в театре я поехала на ленинградские гастроли. Во время наших выступлений благодаря Татьяне Легат состоялся мой дебют в «Лебедином озере» с труппой Кировского театра. Это была так называемая казенная версия, которую я хорошо знала. Надо сказать, что на мариинской сцене мне было очень комфортно. Устраивало все: и покат, и освещение, и атмосфера за кулисами.

Новый театр — всегда новый репертуар. А в Театре Станиславского, это, конечно же, балеты Владимира Бурмейстера. Какую партию считаете «своей»?

Из наследия Бурмейстера это однозначно Эсмеральда. Здесь столько возможностей выразить себя: «прожить» радость юности, безоглядную влюбленность, страдания и ужас смерти. Хореография настолько гениально продумана, что смысл каждого движения понятен и зрителю, и исполнителю. Нет ничего «пустого», неоправданного.

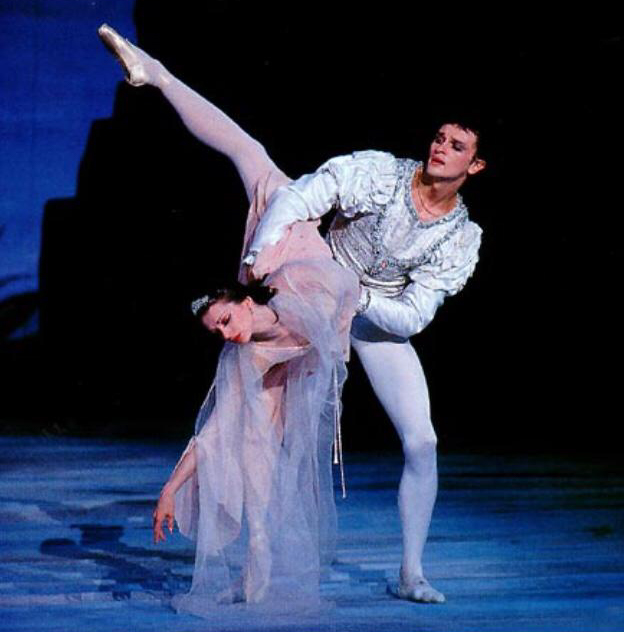

Всю жизнь я мечтала о «Спящей красавице». Наверное, это мечта пришла, когда мы репетировали с Семеновой па-де-де для конкурса. Своим показом Марина Тимофеевна умела вдохновить. Сколько раз я просила Дмитрия Брянцева, бывшего тогда руководителем, поставить этот спектакль. Он обещал, но так ничего и не поставил. Но свою мечту я все же осуществила: впервые станцевала Аврору в Белграде после рождения первого ребенка. Была счастлива вдвойне!

Была, конечно, и хореография Дмитрия Брянцева. Надо сказать, репетировать с ним было нелегко. Дмитрий Александрович буквально «вываливал» на нас огромное количество движений и связок, музыкальных, но достаточно хаотичных, а мы потом с Татьяной Легат «сортировали» их, выстраивая в танец. На следующей репетиции Брянцев смотрел, что у нас получилось. Как правило, одобрял. Так были сделаны «Укрощение строптивой», «Лебединая песня», «Саломея».

Мне нравилась и романтическая «Сильфида». В то время у нас шел вариант Бурнонвиля. Я наслаждалась этой партией.

Роль Жизели появилась в моем репертуаре значительно позже. Брянцев, да и не только он, считал, что это не моя партия. Когда в театре начались постановочные репетиции «Жизели», я напросилась в зал к Татьяне Николаевне, которая переносила петербургскую редакцию, — хотела выучить порядок. Дмитрий Александрович, увидев меня, попросил выйти из зала. Это удивило и расстроило. Сдался он лишь спустя несколько лет. Тогда, наконец, я смогла создать свою Жизель.

Любопытно, что меня считали балериной лирико-романтического амплуа, а я любила темпераментные роли вроде Китри в «Дон Кихоте». Эту партию можно было просто танцевать в свое удовольствие.

А в балетах Ноймайера?

А в балетах Ноймайера — просто жить!

В программе вашего творческого вечера отразились все мечты балерины Чернобровкиной, реализованные и не реализованные: и «Спящая красавица», и Большое классическое па из «Раймонды», и «Кармен-сюита».

Получилось, что мечтала о репертуаре Большого театра! Чуть позже появилась мечта о «Баядерке». Мне удалось станцевать «Акт теней» на вечере старинной хореографии в нашем театре. А полностью партию Никии прошла — а лучше сказать, прожила — вместе с моей ученицей Эрикой Микиртичевой, когда постановка Натальи Макаровой появилась в Театре Станиславского.

Одной из знаковых партий у вас была Кармен.

Впервые я исполнила эту роль в труппе Сергея Радченко в зале Чайковского. Затем было предложение от Гедиминаса Таранды станцевать ее в «Имперском балете». Я учила партию по записям Плисецкой. То, что она лично передавала мне, и только мне, свою Кармен — миф. Майя Михайловна как-то пришла на мои репетиции, увидела мою трактовку и похвалила: «Молодец, не похожа на меня!» Большую часть роли я подготовила под руководством Таранды. Когда делала свой творческий вечер, где также танцевала Кармен, пригласила Майю Михайловну в качестве почетного гостя. Она сидела в ложе.

Кармен можно трактовать по-разному. О чем был для вас этот образ?

Моя Кармен независима: «Свободной родилась, свободной и умру!»

Как вы решили перейти на преподавательскую работу?

Я еще танцевала, когда наш худрук Сергей Филин начал уговаривать меня попробовать дать класс. Впоследствии я была благодарна ему за эту настойчивость! Мне поверили: на мой класс стало ходить довольно большое количество народа. Смотрю записи этого класса — мы хорошо трудились! Многие из тех, кто начинал в моем классе, ходят на него до сих пор. Одновременно начала готовить с девочками вариации, а затем и большие партии. Много лет работаю с Эрикой Микиртичевой, Ольгой Сизых, Екатериной Ивановой. Моей ученицей была ведущая солистка Наталья Клейменова, теперь она прима Самарского театра оперы и балета.

Нынешняя труппа театра отличается от той, в которой танцевали вы?

Да, отличается. Репертуар поменялся: стало больше современной хореографии, меньше классики. А это сильно влияет на танцовщиков. Когда модерн преобладает, танцовщику трудно привести тело в идеальную форму, необходимую для классической хореографии. Я уверена, что основу репертуара академического театра, такого как наш, должны составлять классические балеты. Этого хотят и танцовщики, и зрители. Надо больше классики!

Вы счастливая мама двоих сыновей.

Я счастливая мама, а теперь уже и бабушка. Моей внучке девять месяцев, и я с радостью осваиваю новую и очень ответственную профессию бабушки.

Интервью: Анна Ельцова Фото предоставлены пресс-службой МАМТа.