Театральный сезон Петербурга открылся возвращением «Красной Жизели» Бориса Эйфмана. Спектакль — один из лучших в творческом наследии балетмейстера — представлен в переосмысленной версии. Постановка исчезала и восставала, как феникс из пепла истории, уже дважды, и каждое появление не оставляло зрителя равнодушным. Предваряя резонный вопрос «Что же нового в этой версии?», заблаговременно отметим: усовершенствованы пластическая партитура, сценография и световое решение.

Новое прочтение некогда успешных балетов для Бориса Эйфмана — ход привычный. Все они созданы на вечные темы, любимые балетмейстером сюжеты, и, как признается он сам, это шаг своеобразного возвращения к себе. Подобные рефрены возникают в творчестве многих мастеров.

Клод Моне написал 28 полотен с изображением Руанского собора. Осмысляя творчество художника, Оскар Рейтерсверд скажет: «Моне заинтересовался тем, как свет отражался на причудливой лепке фасада <…> Он был восхищен. Ему казалось, что он смотрит в огромный калейдоскоп, где узор сменяет узор, следуя в непрерывной последовательности и с неиссякаемым разнообразием». К возобновлению собственных балетов Эйфмана следует относиться как к работе художника-исследователя, неустанно восхищенного калейдоскопом сменяющихся артистов, поколений зрителей и технических новинок, позволяющих иначе видеть и совершенствовать свои сочинения. Как человек страстный и одержимый идеей, он стремится к совершенству каждой постановки.

Впервые «Красная Жизель» была представлена Борисом Эйфманом в 1997 году. Уже признанный балетмейстер, он поражал самобытным пластическим языком, изобретательностью поддержек, нетривиальным выбором тем и виртуозным использованием неочевидного музыкального материала. К середине 90-х годов успех Эйфману принесли балеты «Идиот», «Безумный день, или Женитьба Фигаро», «Двенадцатая ночь, или Что угодно», «Мастер и Маргарита», «Чайковский», «Карамазовы». За это время сформировался его фирменный стиль, появилось определение «эйфмановская балерина», остались позади нападки цензоров, ревнителей, пришло долгожданное признание со стороны широкой аудитории, наступило время государственных наград. Однако балетмейстер не почивал на лаврах успеха, не упивался восторгами публики и не прельщался открывающимися перспективами мировых гастролей. Он усердно трудился, продолжая удивлять своего зрителя и создавать свой театр.

К моменту рождения первой «Красной Жизели» в пластической лаборатории «алхимика» Эйфмана уже были собраны всевозможные театральные приемы, проведены опыты по переосмыслению литературных сюжетов, компиляции музыкальной партитуры из фрагментов десятка сочинений разных композиторов, эксперименты по слиянию жанров. Эйфман — балетмейстер, режиссер и драматург, исследователь, препарирующий персонажей с целью анализа их поступков и решений. Главное для него — внутренний мир художника, терзания, сомнения, то, из чего рождается авторский психологический театр.

Эйфман переносит на балетную сцену драматическую судьбу Ольги Спесивцевой (1895–1991). Хореографическая психодрама пунктиром обозначила основные вехи: выпускница Петербургского театрального училища (1913), прима Мариинского театра (1913–1923), вынужденная эмиграция в Париж, успех на сцене «Гранд-опера» (1924–1932) и долгие годы в клинике для душевнобольных. Роковая партия Жизели, излишне глубоко проникающая в тайны подсознания, сводит с ума танцовщицу. Желая скрупулезно проработать роль, она теряет душевное равновесие и гибнет, погружаясь во тьму безумия.

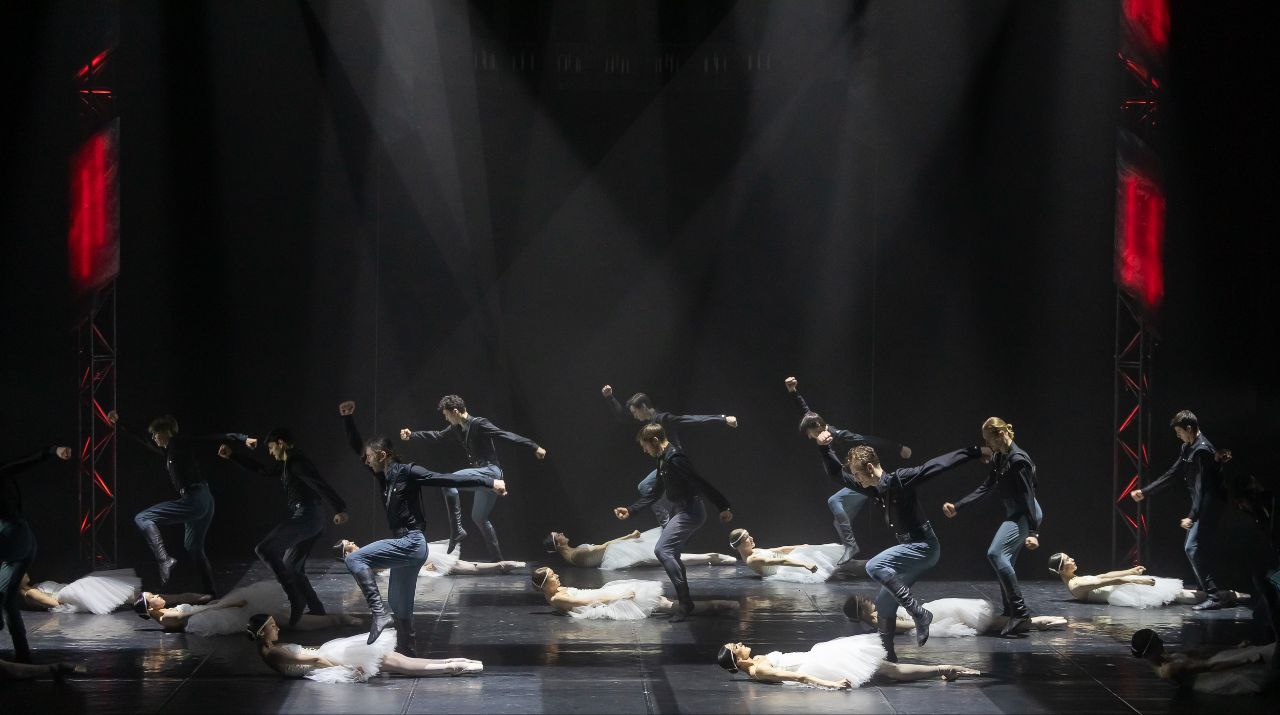

В своей постановке Эйфман нарочно отказывается от имен, обозначая персонажей как Балерина, Комиссар, Учитель, Партнер. Собирательный образ каждого отсылает к конкретной исторической личности и одновременно воплощает трагедию целого поколения, людей схожих судеб, противостоящих обстоятельствам и обществу, а чаще — ведущих борьбу с самими собой. Мастерски противопоставлены рафинированный императорский балет и необузданный пролетариат, пылающий Петроград и беззаботный Париж, хрупкая Балерина и жестокий Комиссар, мнимая европейская свобода и болезненное одиночество в толпе. Противостояние личности и общества, искусства и политики, вечные темы любви и ненависти, жизни и смерти, верности и предательства — актуальный конфликт любого времени.

Последние спектакли Эйфмана разбиты на сцены, отделяемые затемнениями. Кинематографический монтаж в «Красной Жизели» сродни гильотинированию эпизодов, отсекаемых друг от друга, при этом удивительным образом сохраняющих единство повествования. Балет создан в лучших традициях натурализма и экспрессии кинематографических картин Николая Экка и Сергея Эйзенштейна. Зритель прослеживает последовательно биографию Балерины. Можно воспринимать действие как вспышки воспоминаний, мгновения просветления души, погруженной во мрак. Музыкально-хореографическое полотно соткано из фрагментов, оно завораживает, постепенно наращивая психологическое напряжение.

Музыка для Эйфмана — источник вдохновения. Он создает мощный контраст, ставя рядом романтического Чайковского («Буря», «Манфред», «Франческа да Римини») и авангардного Шнитке («Ритуал», Concerto Grosso № 1 op. 119, «Гоголь-сюита»). Эту сложную музыкальную палитру дополняют фрагменты из «Арлезианки» Бизе и «Жизели» Адана (в редакции Бориса Асафьева). Балетмейстер виртуозно компилирует музыкальный материал, составляя сложную крупную форму, перемежая сочинения различных композиторов. Первый акт — Петербург с его единством противоположностей, столкновением мечты и реальности, — преимущественно отдан музыке Чайковского. Пульсирующий нерв, искаженная действительность с нарочито фальшивым звучанием узнаваемых мотивов, социальных танцев и песен — партитура Шнитке. Второй акт — парижский колорит оживает в партитуре Бизе с вкраплением чарльстона, Чайковский — болезненное напоминание о берегах Невы, Шнитке — образ пережитой любовной истории. В партитуре лейттемой звучит колокол. От едва уловимого хрустального звука до тревожного набата — символа России. В финале «Жизели» отдаленное звучание церковного колокола ознаменует спасение героя от разгневанных виллис. У Эйфмана колокол словно возвращение в мир духовный, просветленный, выводящий из сумрака несчастного Партнера, также стоящего на грани безумия.

Театр Бориса Эйфмана существует без малого полвека. За это время балетмейстер проявил себя человеком энциклопедических знаний. Со студенческих лет стремительный и темпераментный, он проявлял живое любопытство ко всему, что касалось искусства. Георгий Алексидзе, будучи мастером Эйфмана в стенах тогда еще Ленинградской консерватории, на вопрос, каким он был студентом, подчеркивал: «Самородок, который попал ко мне, еще не опытному педагогу, большему научил меня. Я лишь мог наблюдать за тем, как раскрывается уникальный талант работоспособного, упрямого, стремящегося познать все тайны специальности Эйфмана». В этом необузданном желании постоянного самосовершенствования идет нескончаемый процесс переосмысления всего происходящего в мире танца, театра и кинематографа.

Возвращая в репертуар ранее поставленный спектакль, Эйфман с хирургической точностью рассчитывает воздействие на зрителя. Для каждого поколения публики будет найдено актуальное решение в мизансценировании, хореографической лексике, оформлении сцены, световом решении. Купирование лишнего, добавление новых акцентов направлено на публику, готовую воспринимать спектакль именно так, как его задумал автор. Зритель вовлечен эмоционально, испытывает попеременно восторг и ужас, не может остаться в стороне от происходящего: динамики движения, рубленых поз, изломанных линий, строгих графических решений в сценографии. Эйфман использует все возможные выразительные средства. В его лексике нет лишних поз, движений, жестов. На сцене все многофункционально: балетный станок — в одночасье вздымающаяся дыба для Учителя (в отличие от предыдущих версий, наиболее ярко выраженная), плащ Комиссара — хлыст, сбивающий с ног соперника; воздушный купол (плафон Театра, витражный потолок ресторана, пролет Большеохтинского моста) — изящная ловушка для порхающей Балерины; застенки психиатрической больницы, где томится неизвестная под номером 360446.

Символы и знаки, цитаты и оммажи, аллюзии и парафразы — все виртуозно вплетается в ткань спектакля. Простой бутафорский цветок придает яркий штрих образу Спесивцевой. Вначале на сцену стайкой вылетают балерины. Ежедневная рутина — балетный тренаж — отзывается в юных созданиях скукой, кокетством, увлеченностью своими заботами, погружением в чтение книги, гаданием «любит — не любит» на ромашке. Едва уловимая отсылка к первому акту «Жизели» вновь напомнит о себе в парафразе спектакля, потом поставит финальную точку, подчеркивая слияние Балерины с образом Жизели. Ромашка в искусстве — символ чистоты и естественности, наивности, свойственных Ольге Спесивцевой. Неземная, утонченная, она привлекала публику своей чистотой танца, загадкой, таящей страшную тайну душевного смятения.

Исполнители главных партий — соавторы Эйфмана. Каждый из них создает своего неповторимого персонажа. Балерина в исполнении Виктории Мокроусовой — трепетная и отстраненная, с самого появления лишена прочной связи с реальностью. Исполнительница первого дня показа уступила центральное место мужским образам. Строгий Учитель — Сергей Волобуев, подавляющий волю танцовщицы ради ее спасения, противостоит Комиссару — Игорю Субботину. Их дуэт усилил конфликт императорского прошлого и жестокой революционной реальности. Графически точные позы, острые жесты, выразительность положений оттеняли хрупкую Балерину. В их сопротивлении творческой личности и власти наступал перелом: влюбленный Комиссар обретал все больше человеческих черт.

Трансформация личности — драматургическая арка героя — четко вычерчена. Отрицательное обаяние Комиссара вызывает сочувствие. В агонии его неловкая попытка перекреститься — символ духовного прозрения. Вновь возникающая тема эйфмановского пластического решения — столкновение общества и личности, времени молоха, перемалывающего осмелившихся поддаться слабости, подчиниться чувствам.

Второй состав расставил свои акценты. Мара Тудосе наиболее ярко выстроила контраст между здоровой, полнокровной Балериной, влюбленной жертвы, и женщиной, потерявшей любимого, Родину и в финале — здравый рассудок. Исполнительнице особенно удалось, зловеще погружаясь в воспоминания, завлечь публику на темную сторону сознания. Истинный хоррор ждал зрителя в сцене ее монолога с являющейся головой убитого Комиссара. Неожиданно она предстает страстной, кровожадной, мстительной в это мгновение, а возвращается к реальности забитой, истерзанной и потерянной. Безумие настигает ее на пике славы, на пороге свободы, на дорогой сцене. Тудосе удалось показать метаморфозу — слияние живой Балерины с образом Жизели. Такой «фокус» происходит в сотворчестве балетмейстера и танцовщицы, через точно поставленные задачи, актерскую проработку и единство хореографии и музыки. Первый акт «Жизели», проносящийся в сопровождении Шнитке, — пульсирующее болезненное воспоминание, воспаленное сознание Балерины, уже не способной противостоять внутренним демонам. Она проигрывает войну с самой собой, и мерещатся ей черные виллисы — не умершие до свадьбы девушки, а страдающие вдовы. Ее партнер Евгений Грачев поразительно напоминает отнюдь не Сержа Лифаря (как задумано Эйфманом), а Вацлава Нижинского. Он мягкий, пластичный, парящий в своей надмирной реальности, сходится с Балериной. Она увлекает его невинностью, легкостью и ведет за собой. Угадываются пластическая цитата «Видения розы» и литературный парафраз воспоминаний Кокто о первой встрече с «Русским балетом». Поэт вспоминал легендарный пролет Вацлава через всю сцену и то, как, очутившись за кулисами, танцовщик падал. Нижинского приводили в чувство, как боксера: горячими полотенцами, массажем ног. Эйфман дословно пластически рисует закулисье и то, как в суете, среди друзей Балерина теряет рассудок. Ирреальность этой пары, бесплотность предрекают трагизм финала. Грачев мастерски перевоплощается, и в одночасье его Альберт, идущий по кладбищу, преодолевает путь, граничащий с безумием. Он, как никто иной, чувствует боль Балерины и готов следовать за ней. Спасает его не рассвет, а колокол, удаленно звучащий, возвращающий к реальности и заставляющий очнуться.

В балетах Эйфмана кордебалет — олицетворение эмоционального состояния героев, символ окружения, времени, и его слаженная работа, единство способствуют достижению задуманного.

В данной версии «Красной Жизели» нельзя обойти вниманием новое оформление сцены Вячеславом Окуневым. Усовершенствованы костюмы и декорации. Узнаваемы золоченые изгибы лож Мариинского театра, из которых Комиссар и его свита наблюдают за стайкой проносящихся балерин, подбирая себе пассию. Этот своеобразный охотничий барьер не спасает танцовщиц, пойманных в цепкие властные руки. Зеркало сцены позволяет зрителю увидеть обратную сторону «хрустального замка» балетного театра и раствориться в отражении. Этот прием становится полноценным участником действия: зеркало увеличивает пространство сцены, служит лабиринтом для Балерины и показывает оборотную сторону света рампы. Смена крупных и общих планов вновь дает кинематографическую иллюзию.

Приумножает этот эффект фантастическая световая партитура Глеба Фильштинского. Его художественное решение, воплощенное в многоступенчатой живой пульсирующей канве добавляет целостности истории. Яркие софиты императорской сцены сменяются нервно моргающими фонарями, вычерчивающими в ночной мгле силуэты моста. Перекинутая через Неву стальная конструкция, залитая алым светом, — один из ярких символов революционного Петрограда. Геометрически четкие фигуры заковывают Комиссара в пространстве света, тем временем растворяя в лучах Балерину. Свет метко воздействует на восприятие, осуществляя психологическую манипуляцию зрителем. Приглушенные бра Мариинского театра в кульминации озаряют зрительный зал Александринского театра. Хореографический саспенс — результат взаимопонимания и единства цели соавторов.

Отметая лишние детали в хореографии и сценическом оформлении, Эйфман в новой версии балета доводит все до совершенства — поэтического абсолюта. В финале ускользающая под сцену Балерина и растворяющийся под колосниками зрительный зал Мариинского театра оставляют зрителя в пугающей тишине. Спектакль оказывается своевременным напоминанием о хрупкости творческого человека, скоротечности жизни как на сцене, так и за ее пределами.

Борис Эйфман — контрреформатор. Пока все фанатично развивают и пропагандируют технику танца и внешнюю форму в своих балетах, он возвращает зрителю утраченное — содержание.

Автор: Янина Гурова Фото: © Театр балета Бориса Эйфмана