В Омске завершился восьмой фестиваль современного танца «Точка», который проходит с 2012 года. В 2024-м география участников фестиваля — от Москвы до Находки. Основоположница фестиваля — Ольга Горобчук — главное действующее лицо омского современного танца. Ее силами созданы театр современного танца «нОга», омский Центр современной хореографии и фестиваль «Точка». Мы встретились с Ольгой в ее крошечном кабинете в областном молодежном центре «Химик», чтобы узнать, как этой хрупкой женщине удается вести столько крупных проектов и преподавать на кафедре хореографии Омского университета уже более 20 лет.

Текст: Екатерина Васенина

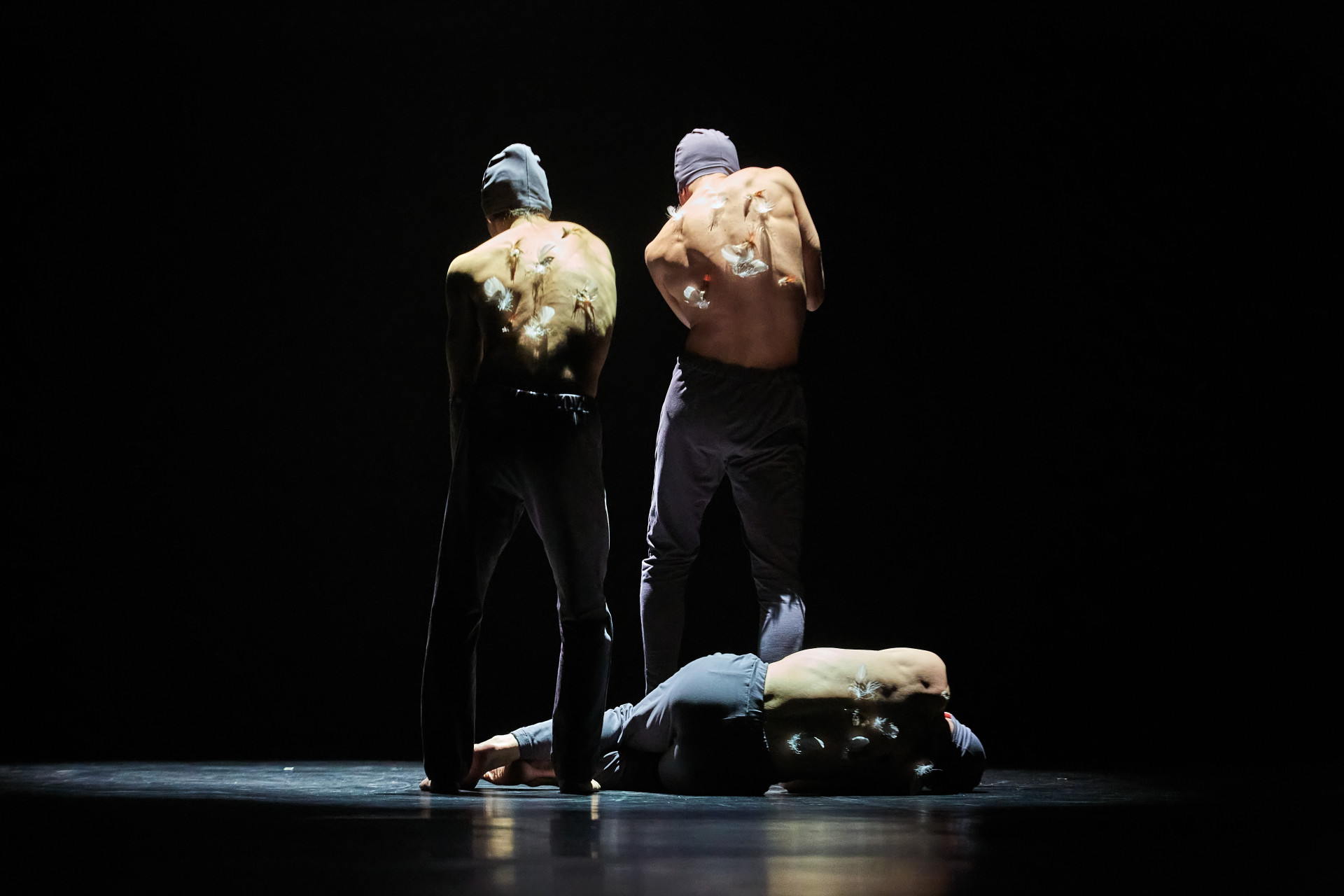

Фото: Андрей Шавин, Александр Марашан

Неаполь и ДК «Уралмаш» как точки отсчета

Танцем я занимаюсь с семи лет. В 1987 году родители отвели меня на спортивные бальные танцы в клуб «Иртышские зори» к Валерию Валерьяновичу Морозову и параллельно в школу искусств: классический, народный, историко-бытовой танец плюс музыкальное образование по классу фортепиано. В 13 лет осталась только школа искусств, где я танцевала классические вариации и образцы народно-сценического танца. В 1990-х мы начали выезжать на обменные концерты, и в одной из таких поездок в 1996 году в Неаполе мне довелось наблюдать занятия летней школы Марты Грэм. Я увидела другое положение рук, корпуса, другой экзерсис. С этого момента мой мир перевернулся, и я стала искать возможности обучиться этим техникам танца.

Незабываемой точкой развития стали мастер-классы в апреле 2000 года на площадке ДК «Уралмаш» в рамках II Фестиваля коллективов современного танца, это мероприятие до сих пор проводит екатеринбургский Государственный центр народного творчества. В 2000-м классы вели Татьяна Баганова, Ольга Пона, Мария Козева, Евгений Мартьянов. Те занятия мне дали много больше иных зарубежных стажировок. Там я поняла, как и куда надо двигаться и как ставить, хотя композиционных упражнений не было. Там мои принципы движения, сформированные за 15 лет занятий разными танцевальными направлениями, изменились из-за присутствия рядом талантливых людей, принадлежащих сфере современного танца, в которую я стремилась, благодаря разговорам и взаимодействию с ними. Те встречи врезались в память очень ярко. Татьяна Баганова давала фрагмент из «Свадебки» 1999 года — я и сейчас смогу повторить тот класс. Это было погружение в мир искомого подлинного, несмотря на то, что я жила тогда в плохой гостинице с душевой в подвале и ехала из Омска и обратно просто в страшном поезде. Потом были другие замечательные обучающие поездки: на «Цех» в Москву, на «Искусство движения и танца на Волге» в Ярославль, но те классы 2000 года действительно сформировали меня как хореографа. Много практических навыков мне дали классы французского педагога Паскалины Ноэль на красноярском фестивале «Айседора» Елены Слободчиковой. Еще в начале 2000-х были машинописные переводы зарубежных книг, мы их читали, копировали, передавали из рук в руки…

В 2002 году мы вместе с моей будущей коллегой Юлией Ивановой (Седымовой) окончили факультет культуры и искусств Омского университета как художественные руководители самодеятельного коллектива и балетмейстеры-постановщики. Юлия в 1997 году приехала в Омск из Якутии, где была солисткой ансамбля «Алмазы Якутии»; с этим детским театром балета она как юная классическая танцовщица объездила весь мир. Так получилось, что мы, в прошлом классические танцовщицы, создавали омский театр современного танца «нОга». Коллектив в своем студийном варианте сложился в 1999 году, но название родилось только в 2003-м, когда нужно было подать заявку на участие в фестивале «Айседора». Слушая шуршание модема и дожидаясь установки интернет-связи по проводному телефону, я повторяла про себя стишок: «Я сижу на берегу, не могу поднять ногу́, не ногу́, а но́гу, все равно не мо́гу…» Когда интернет-связь, наконец, появилась, в заявке было написано: «нОга». В Красноярске нам сказали: «Название запоминающееся».

Я визуал, сочиняю объемными картинами. Танцовщики воплощают мою визионерскую волю.

Педагогика со школьной скамьи

В 2003-м я пришла работать на кафедру хореографии в Омский университет, где до сих пор преподаю танец и методику преподавания джазового танца, современные направления хореографического искусства, технику contemporary, импровизацию и мастерство хореографа, костюм и сценическое оформление танца. Преподавать танец я начала еще раньше, сразу после окончания лицея № 143 в 1997 году, благодаря его директору Канунникову Сергею Николаевичу, низкий ему поклон. Он взял меня на работу как педагога дополнительного образования, оборудовал балетный класс, и я вела кружок современной хореографии — после того «ожога» неапольской школой Марты Грэм. У нас на «Точке» сейчас есть видеографы из числа тех, кто ходил ко мне на тот школьный кружок в 1990-х. Люди, попадающие в нашу орбиту и совпадающие с ней, остаются надолго или на всю жизнь. Я преподаю практические занятия у всех четырех курсов студентов очного отделения, это примерно 50 человек на учебный год. Многими своими выпускниками я горжусь.

Тогда же, в 2003 году, был создан Центр современной хореографии как сателлит театра, в котором реализовалась возможность самостоятельно растить кадры. Центр вместе с театром «нОга» и фестивалем «Точка» базируется в молодежном центре «Химик». Я низко кланяюсь всем, кто здесь работает и помогает нам все эти годы. Благодаря им и благодаря директору «Химика» Назарову Тимофею Александровичу, мы продолжаем жить.

Весь первый состав театра стал вести педагогическую деятельность. Мы не ожидали, что сразу придет 80 детей. Теперь их около 500. В театр танца «нОга» невозможно попасть со стороны. Дети из нашего Центра современной хореографии готовы убить, образно говоря, за место в театре «нОга». Возраст, тема, жизненный опыт влияют на то, как выглядит человек на сцене, и, как бы им ни хотелось пораньше, я не могу ускорить процесс вхождения во взрослый коллектив. Я рада, что молодежь ценит возможность танцевать в наших спектаклях.

Вдохновение для спектаклей приходит отовсюду.

Как я сочиняю

Я визуал, сочиняю объемными картинами. Танцовщики воплощают мою визионерскую волю. В плане тем и художественного языка постановки я всеядна. Все говорят, что меня отличает лексический рисунок, то, как я интерпретирую движения. Также благодаря музыкальному образованию я понимаю, как много в восприятии хореографического текста зависит от музыки, и не боюсь работать с произведениями серьезных композиторов: в нашем репертуаре были спектакли на музыку Стравинского, Шопена, Глазунова.

Весной 2024 года довелось поставить хореографию на музыку современного композитора из Луганска Екатерины Карпенко. Ее 17-минутное произведение «Пластические мини-сцены. Сознание и подсознание, отражение в себе» прозвучало в исполнении Омского симфонического оркестра, дирижер Дмитрий Васильев, и было хореографически инсценировано театром танца «нОга». У Екатерины Карпенко очень интересная музыка. Выбранный музыкальный материал всегда помогает реализовать мое кредо: современный танец — это внутренняя свобода, мой окружающий мир, в котором действуют выдуманные мной художественные законы. Конечно, мне нужно не только сочинять, но и заниматься большой административной работой, на которую стремление к перфектности тоже распространяется. Омск — город каторжников, здесь силен ген «хорошо, что не убили, а только сослали» и вытекающий из этого вывод «и так сойдет». Я очень люблю свой город, живу тут всю жизнь, но с «и так сойдет» не согласна — максималистка. Все должно быть сделано лучшим образом из возможного.

Когда я работаю с готовой музыкой, использую написанный трек целиком, так как понимаю: это произведение написал композитор, и моя задача как хореографа проявить свое мастерство и высказаться хореографически на весь сочиненный музыкальный материал. «Свадебка» стала нашим первым обращением к Стравинскому перед открытием первого фестиваля «Точка» в 2012 году. Исполнители Наталья Колозина, Елена Мисюра (Зачинская), Дмитрий Скиданов, Святослав Брайченко. На сцене в ванной лежала утопленная девушка, музыка Стравинского играла из радиоприемника, на сцене происходила бытовая история. Я долго выбирала, под какую версию «Свадебки» танцевать, в итоге мы танцевали под Гергиева, под оркестр Мариинского театра. До появления электронных музыкальных хранилищ столько дисков было куплено! Я приезжала на Ярославский вокзал утром, закупалась дисками, садилась в вечерний поезд и ехала обратно в Омск с дембелями и Стравинским, с подушками из «Икеи» для спектакля…

В театре ставлю на конкретных людей, которых я сама долго учила, растила, смотрела, позвать — не позвать. Двое солистов в нынешнем составе приехали по моему приглашению из Барнаула работать в театр танца «нОга». Хочу сейчас назвать первый состав театра: Александр Седымов, Сергей Марченко, Сергей Кошелев, Андрей Горобчук, Юлия Иванова, Ольга Горобчук, Татьяна Гаврилина, Вероника Дубровская. Мы выпустили свой первый спектакль «Бабочки» в «Пятом театре», а потом, через год, в 2003-м, с «Золушкой» поехали в Витебск. Мы сошлись на том, что всего хотели, безумно хотели развиваться и создавать. Нынешний заведующий кафедрой современной хореографии Московского государственного института культуры Сергей Марченко был ведущим танцовщиком театра «нОга» с 2002 по 2010 год, танцевал в спектаклях «Золушка», «Моя Кармен», «The Лебедь», «Сад желаний», «О чем молчат мужчины».

Самой короткой и стремительной была постановочная работа над спектаклем «Свадебка». Весь процесс занял четыре репетиционных дня. Я и четверо танцовщиков, не выходя из класса, не останавливаясь, готовились к открытию первого фестиваля «Точка», где и показали премьеру, до сих пор считаю это чудом. А самым длинным постановочным процессом длиною в год, с полностью измененной концепцией работы был спектакль Nodus Tollens. Мне казалось, работа была неинтересной, скучной, постоянно менялся состав и музыкальный материал, но в итоге все сложилось, и весьма удачно.

Вдохновение для спектаклей приходит отовсюду. На гастролях в Петербурге оказались в Русском музее около картины Малявина «Верка». Теперь в репертуаре Центра современной хореографии есть номер «Верка» на музыку русской народной песни.

У моих танцовщиков есть возможность работать с другими балетмейстерами, там иные принципы, техники и методики. Так, в рамках сотрудничества с фестивалем Context в 2022 году на коллектив «нОги» спектакль «Внимание» поставила хореограф Анна Щеклеина, Context его прокатывал на площадках «Севкабель Порт» и «Винзавод».

История создания фестиваля

Фестиваль был моей давней мечтой. Я всегда много ездила и размышляла: если делать свой фестиваль, то каким? И однажды настало время воплотить эти мечты в жизнь. Фестиваль возник из желания собирать творческих людей вместе. Мы в Сибири очень разбросаны, хочется концентрации хоть на малое время. Не все сразу сложилось в нынешние алгоритмы, сегодня я всем довольна. Важной особенностью «Точки» я считаю отдельное награждение конкурсных работ членами жюри и членами экспертного совета, которые формируются разными профессионалами, чьи мнения, чаще всего не пересекаются. Может, мы не изобретаем велосипед, но качество судейства на «Точке» признано танцевальным сообществом России, коллективы нам действительно доверяют и присылают огромное количество заявок.

Можно было пойти по этому, относительно легкому, пути: показывать только гостевую программу. Но у нас сильный конкурс в малых и больших формах, возрастные категории 10–12, 14–16, 17–22+, соло, дуэты, коллективы. Конкурс подстегивает и добавляет азарта, кто бы что ни говорил. Все готовят разное, интересуются взглядами на танец у своих коллег. До и после выступлений коллективы смотрят друг на друга, приезжают смотреть всю программу. Вокруг Омска расположено много танцующих городов: Новосибирск, Тюмень, Барнаул, Челябинск, Екатеринбург; конкуренция, как и взаимное уважение, очень высока.

С 2024 года вручается премия имени Аата Хаугея — теоретика, философа танца, стоявшего у истоков как американского танцевального постмодерна 1960–1970 годов, так и европейского contemporary dance 1980–1990-х. В 2000–2010 годах он жил в Челябинске и сделал невероятно много для формирования культуры российского современного танца, поддерживал тех, кто созидает современный танец в России, очень верил в наших танцовщиков.

Он говорил: «Вы еще танцуете, это хорошо», — имея в виду, что европейский contemporary dance уходит от танцевальной лексики как таковой и сценической формы. Мне как человеку, не всегда уверенному в себе, он говорил: «То, чем ты занимаешься, — правда». Он смотрел все мои премьеры на «Точке» с 2012 года, считал что это и есть современный танец… Аат знал, что российский современный танец любит оглядываться на Запад, но сам при этом 20 лет в России занимался тем, что помогал отечественному современному танцу поверить в себя, увидеть силу и красоту русского человека в себе и вокруг. Поэтому было так важно и ответственно дать имя Аата Хаугея спецпризу фестиваля «Точка» с разрешения его вдовы Ольги Пона.

В 2014 году на витебском фестивале современной хореографии за спектакль «Огонек» я получила премию имени Евгения Панфилова, формировавшего культуру русского современного танца 1990-х годов. Я бы очень хотела, чтобы премия имени Аата Хаугея стала такой же важной премией, символом профессионального признания. Надеюсь, для руководителя театра-студии современного танца «Юла» Оксаны Воробьевой из Новоалтайска спецприз имени Аата Хаугея за спектакли «Семь верст» и «Когда камни станут легкими» тоже стал весомой наградой.