Тамара Платоновна Карсавина была не только выдающейся балериной, но и, как отмечают многие ее современники, очень добрым, интеллигентным и приятным человеком. Ее мемуары «Театральная улица» остаются одним из лучших образцов жанра и, конечно, заслуживают быть прочитанными целиком. В честь юбилея балерины Екатерина Баева подобрала несколько отрывков из «Театральной улицы», воспоминаний и дневников других известных людей, с которыми работала или дружила Карсавина, представив в этой полифонической картине образ балерины, прожившей 93 года и оставившей неизгладимый след в истории балетного искусства.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Наступил прощальный вечер отца, нас с Левой, как никогда старательно, нарядили и повезли в театр, я попала туда в первый раз. Мы сидели в ложе. Теплый и яркий свет навевал мысли о рае, и я долго не могла отвести взгляд от огромной хрустальной люстры, висевшей под потолком. Возбуждение было настолько велико, что сердце, казалось, подступало к горлу. Я испытывала благоговение перед великолепием этого места и только боялась, как бы меня не спросили, нравится ли мне здесь. А я не могла найти адекватных слов, чтобы выразить свои чувства. Но мама и сама была слишком взволнована, чтобы задавать какие-либо вопросы. [...] Давали балет «Дочь фараона».

«Мой первый учебный год не был отмечен заметными успехами в танце. Мне пришлось заниматься в классе для начинающих, хотя моей подготовки было бы достаточно для более серьезной работы».

«Балетные спектакли давались по средам и воскресеньям. По традиции последний акт каждого балета строился как дивертисмент, куда часто вставляли танец для детей, что давало ученикам возможность наряду с разучиванием определенных па приобретать сценический опыт. Начинающие, вроде меня, появлялись только среди толпы. Я умирала от желания подняться на сцену, которая была для меня словно Мекка для верного мусульманина. Однако выбор никогда не падал на меня, но от одноклассниц, которых часто посылали в театр, я слышала изумительные рассказы. А когда они имитировали солистку, я едва могла сдержать горькое чувство обиды и не плакать. Я поделилась своим горем с отцом, и выяснилось, что это он попросил не занимать меня в спектаклях, чтобы избавить от поздних возвращений домой. Видя мое огорчение, он пообещал замолвить «словечко». В результате его вмешательства меня выбрали для участия в толпе в балете «Коппелия».

«Я занималась теперь в классе Гердта и с любовью вспоминаю это время — весну среди всех времен года моей профессии. Я бесконечно благодарна моему любимому учителю. Лето коротко и эфемерно, великие танцовщики не оставляют после себя никаких записей, они живут в легенде. Только бережные руки могут передать неосязаемое сокровище, только вдохновенный талант лелеет искру волшебного искусства, пока она не разгорится с новой силой. Гердта можно назвать избранным инструментом, передававшим нам все богатство танца, то богатство, которое он тщательно собирал за время своей долгой карьеры. В юности он стал свидетелем рассвета романтизма, никогда уже не повторившегося в своей первозданной силе. Гердт не искал новых путей, он был ревностным хранителем славных традиций».

«Осенью 1901 года я получила «белое платье» (младшие воспитанницы носили коричневые платья; розовое платье служило знаком отличия, а белое — высшей наградой) и перешла в старший класс Гердта. Наша группа работала в большой репетиционной комнате, связанной мостом с нашим крылом. Переход был холодным зимой, и, чтобы перейти через него, мы натягивали свои полубархатные сапожки поверх танцевальных туфель. Репетиционная была намного больше, чем любой из танцевальных классов, и уклон пола точно соответствовал уклону сцены. Я сочла хорошим знаком, что мое место у станка находилось под портретом Истоминой. Учитель был доволен мной. — В вашей работе появилось нечто новое, — однажды сказал он. — Она становится все более артистичной. Он даровал мне беспрецедентное отличие, добавляя плюс к самой высокой оценке, которую ставил в конце каждой недели».

НА ПЕТЕРБУРГСКОЙ СЦЕНЕ

Из воспоминаний директора Императорских театров Владимира Теляковского:

1902 год, 1 мая (18 апреля)

Вчера в Мариинском театре в первый раз выпущены были Карсавина и Кякшт, кончившие этот год школу. По отзывам публики, они имели большой успех.

Из рецензии балетного критика Сергея Худекова:

1902 год, декабрь

Что же касается начинающих г–ж Карсавиной и Кякшт, то желаем, чтобы шумные бисы, не в меру разлетающиеся по их адресу, не вскружили их молодых головок. Пока их талант не обозначился, все эти «бисы» не выражают ничего помимо того, что «начинающие» хорошо протанцевали. Нет! Им до этого еще очень далеко, и много следует им трудиться, чтобы достигнуть звания хорошей танцовщицы.

Из воспоминаний Карсавиной: «Одна из танцовщиц, значительно старше меня по возрасту, известная своим благосостоянием и связями, воспылала ко мне симпатией. — Не слишком обольщайся, театр — это рассадник интриг, — часто говорила она. — Как ты думаешь, почему она подарила тебе этот костюм? Костюм, о котором шла речь, я нашла восхитительным и подарок сочла более чем щедрым. — Посмотри на себя в темно-лиловом! — продолжала она. — Этот цвет годится лишь для обивки гроба, а не для костюма молодой барышни (Лиловый костюм подарила Карсавиной Кшесинская. — Прим. ред.)».

Из дневника Мариуса Петипа:

1904 год, 11 мая (28 апреля)

В Училище провожу репетиции «Пахиты» с Павловой. Сочинил вариацию Павловой. Вечером дают «Пробуждение Флоры» впервые с г-жой Карсавиной и три картины из «Тщетной предосторожности» для второго и последнего дебюта г-жи Ферреро. Г-жа Карсавина танцевала нехорошо. Несмотря на это, цветы и корзины.

Из дневника Теляковского:

1904 год, 8 мая (25 апреля)

Очень мила была Карсавина. Она имеет много данных сделаться балериной, если будет продолжать заниматься.

«В 1906 году я получила свою первую большую роль в «Царь-девице». Дебют должен был состояться 13 января. Я хорошо запомнила эту дату, так как сочла ее дурным предзнаменованием. Теляковский во время моего дебюта не присутствовал, какая-то новая постановка потребовала его поездки в Москву. По возвращении он прислал за мной. — Говорят, вы хорошо танцевали, но мне хотелось бы знать, что вы сами думаете по этому поводу».

Путь от «очень мила» до «выдающийся успех» в дневниках Теляковского Карсавина прошла всего за три года:

1907 год, 27 октября (14 октября)

В «Жизели» pas de deux танцевала Карсавина с Нижинским и имела выдающийся успех. Теперь ей дали разучить «Лебединое озеро».

1908 год, 7 октября (24 сентября)

Присутствовал в Мариинском театре на «Лебедином озере» с Карсавиной. Карсавина танцует этот балет второй раз. Этот раз она танцевала его гораздо увереннее прошлого года и имела большой успех. За лето значительно окрепла — все вариации сделала совершенно чисто и уверенно. Публика ей много аплодировала — за исключением первого ряда балетоманов, из них некоторые, как Светлов, совсем не хлопали и при вызовах стояли спиной — замечательные юродивые.

Из воспоминаний Александра Бенуа:

[Боткин] безумно увлекся Тамарой Карсавиной, в которую в те дни трудно было не влюбиться, до того обворожительна была эта всегда веселая и в то же время скромно себя державшая, очень неглупая, очень начитанная, совершенно еще молодая женщина, тогда и начинавшая подавать самые серьезные надежды.

Для всей балетной труппы не было секретом, что М.М. [Фокин] был много лет безумно влюблен в совсем юную и очаровательную Карсавину, однако на три его предложения руки Тамара Платоновна ответила отказом, после чего он и женился на Вераше, затаив долго не остывавшую обиду на свою прежнюю пассию, и вымещал свою обиду (не без напущения Вераши) во всяких придирках.

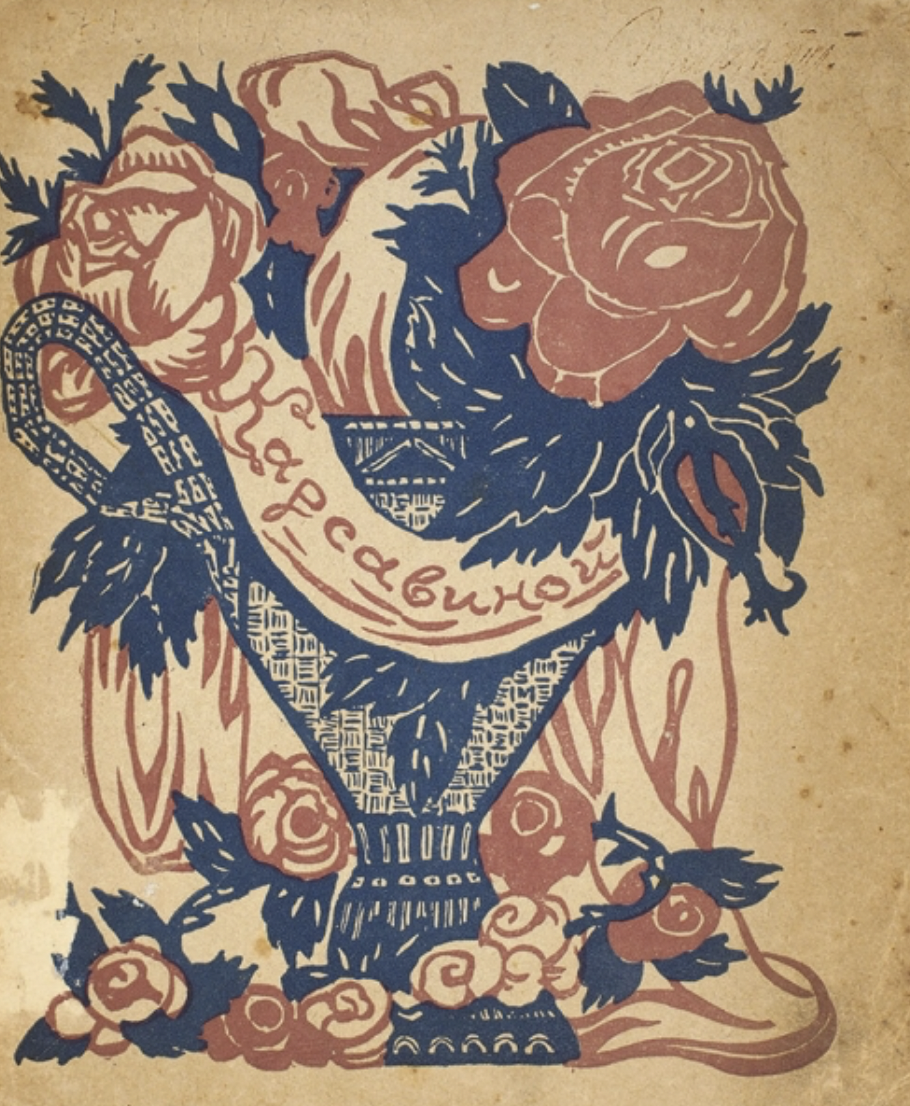

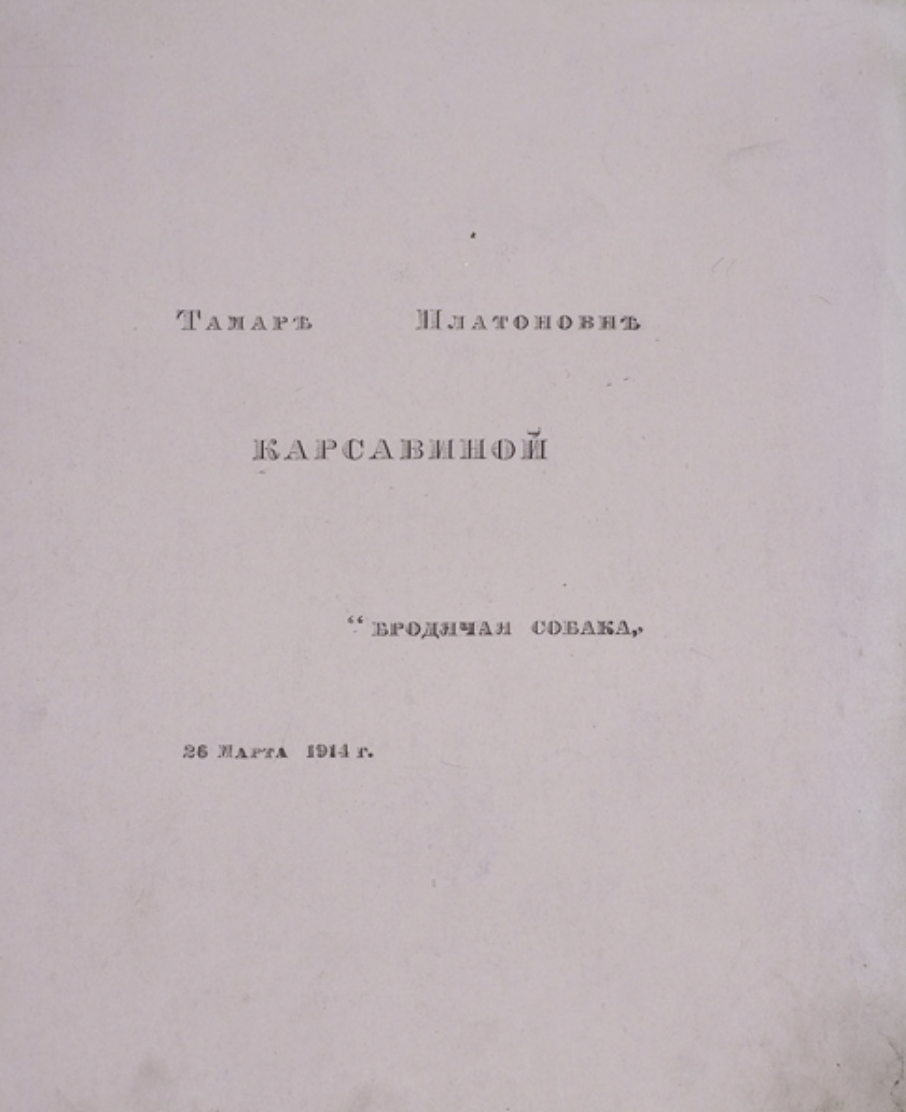

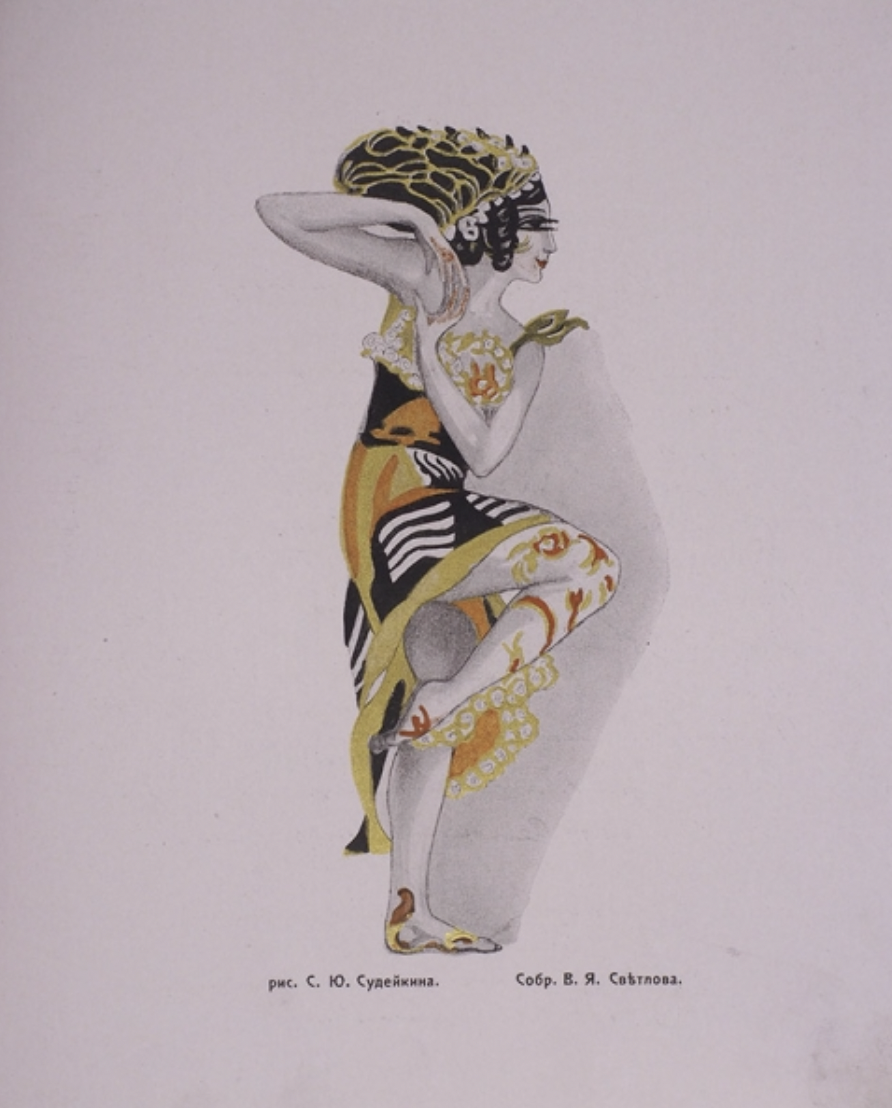

ЕЙ ПОСВЯЩАЛИ СТИХИ

В 1914 году вышел легендарный сборник-посвящение Карсавиной, приуроченный к ее особому выступлению в «Бродячей собаке». Стихи туда написали Николай Гумилев, Анна Ахматова, Михаил Лозинский, Михаил Кузмин, Георгий Иванов и другие, а иллюстрировали издание, помимо прочего, портреты Карсавиной работы Сергея Судейкина, Валентина Серова, Джона Сарджента и др. Открывала сборник панегирическая «Слава Т.П. Карсавиной» Николая Евреинова, напечатанная золотыми буквами. «Она была единственной из балерин близкой литературным кругам», — писал Адамович.

«Мы продолжали собираться в «Бродячей собаке», артистическом клубе, явно богемного характера, о чем говорит само его название. [...] Впервые меня привел туда один из моих друзей, художник. Оказанный мне по этому случаю прием отличался определенной торжественностью — меня подняли вместе с креслом и, к моему смущению, приветствовали аплодисментами. Этот ритуал давал мне право свободного входа в погребок, и, хотя я не была представительницей богемы, это место мне нравилось. [...] Однажды я танцевала для них [...] и не на сцене, а прямо среди публики, на маленьком пространстве, окруженном гирляндами живых цветов. Я сама выбрала программу; в те дни я обожала милую бесполезность кринолинов и мушек, любила звук клавесинов, напоминавший жужжание пчел. Друзья в ответ преподнесли мне «Букет», только что вышедший из печати. В этом альманахе поэты собрали созданные ими в мою честь мадригалы, а за ужином продолжали придумывать и читать новые. «Как вокруг вас все расцветает, мадам», — такой итог подвел один светский человек».

Стихотворение Михаила Кузмина, посвященное Карсавиной, март 1914 г.:

Полнеба в улице далекой

Болото зорь заволокло,

Лишь конькобежец одинокий

Чертит озерное стекло.

Капризны беглые зигзаги:

Еще полет, один, другой...

Как острием алмазной шпаги

Прорезан вензель дорогой.

В холодном зареве, не так ли,

И Вы ведете свой узор,

Когда в блистательном спектакле

У Ваших ног - малейший взор?

Вы - Коломбина, Саломея,

Вы каждый раз уже не та,

Но все яснее пламенея,

Златится слово «красота».

ЗВЕЗДА «РУССКИХ СЕЗОНОВ»

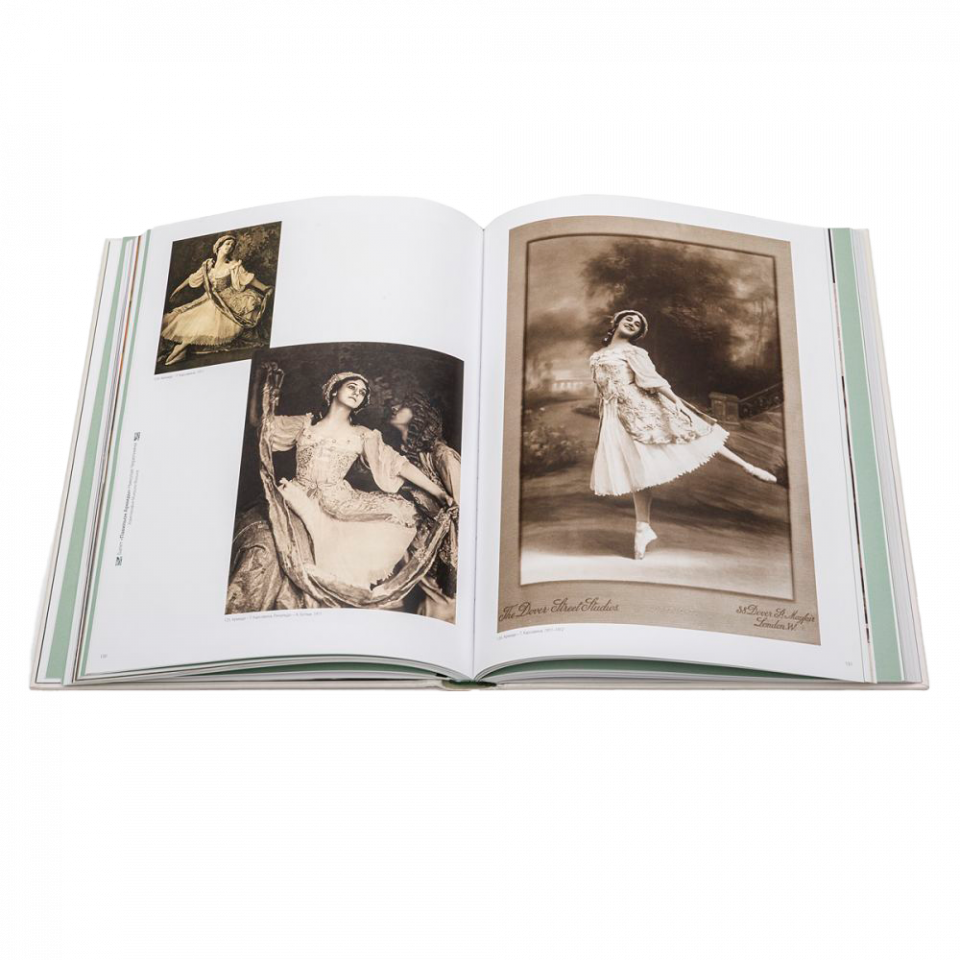

В 1912 году, через десять лет после поступления на службу в театр, Карсавина получила звание прима-балерины. К тому моменту она уже приобрела мировую известность, покорила Париж, Вену, Лондон и Берлин. После премьеры «Жар-птицы» в 1910 году знаменитый критик Брюссель написал о Карсавиной: «К концу первой сцены я был покорен; к последней сцене я восхищенно пропал». Стравинский был с ним единодушен: «Исполнение Карсавиной роли Птицы было безукоризненным, и эта очаровательная и грациозная артистка имела очень большой успех».

«После Монте-Карло сразу же без перерыва следовали Париж и Лондон; часть зимы мы проводили в Германии и Вене, а к Рождеству обычно возвращались в Париж и Лондон. Турне занимало шесть месяцев в году, все это время я отдавала Дягилеву, но вскоре этого оказалось недостаточно: его требования приобретали угрожающие размеры. Отказать ему было почти невозможно. Приходилось все чаще и чаще просить отпуск, и мне отказали лишь однажды. В Императорском театре начали проявлять недовольство — я стала редкой гостьей в Петербурге».

«Из танцовщиц Париж тотчас же обоготворил Тамару Карсавину и Анну Павлову. Карсавина и Нижинский сделались любимцами публики, и им пелись гимны. Как иначе назвать такие «критические отзывы», как в Figaro, в котором Р. Брюссель писал, что Карсавина похожа на «танцующее пламя, в свете и тенях которого обитает томная нега. Ни один резкий штрих не нарушает гармонии ее движений: ее танцы — это нежнейшие тона и рисунок воздушной пастели. И когда на фоне матовой белизны очаровательного лица раскрываются ее глубокие, черные глаза, то кажется, будто перед нами прелестный призрак Поэзии и Грации, воплотившихся в ее образе…» Или: «Орфические гимны прославляли бы некогда ее между «облаками благовоний», которые называются мирра и «аромат Афродиты», не имеющий имени… Казалось, что она склонялась только под тяжестью неизъяснимых прелестей».

«Это прелестное дарование растет на наших глазах: в каких-нибудь два-три года оно завоевало горячие симпатии не только русской, но и западноевропейской публики. Мне приходилось читать о Карсавиной чрезвычайно сочувственные отзывы итальянской критики и настоящие дифирамбы на английском и французском языках. В Париже в первый свой приезд, Карсавина до такой степени успела «влюбить в себя публику» (по выражению А.Н. Бенуа), что А.П. Павловой, танцевавшей после нее, пришлось напрячь все силы, чтобы добиться желанного успеха».

Из воспоминаний Леонида Мясина:

Выступление Карсавиной в роли Балерины было великолепно продумано. Ее движения были стремительными, а лицо — столь же красивым и безжизненным, как у фарфоровой куклы. Макияж, которым руководил Бенуа, добавил необходимую долю кукольной пикантности. С круглыми красными пятнами на каждой щеке и глазами, подведенными так, чтобы создать постоянно удивленное выражение, она точно изображала идеал Петрушки — совершенный и недостижимый.

Из воспоминаний Лидии Соколовой:

Тамара Карсавина была одной из немногих танцовщиц, которые захватывали ваше внимание, независимо от того, смотрели ли вы на нее со сцены, из кулис или из зала. Я не могла позволить себе пропустить хоть одно ее движение, и как-то в кулисах, когда мне нужно было переодеваться, мне было так трудно оторваться от созерцания ее танца, что я почти пропустила свой выход.

Из дневника Теляковского:

1916 год, 17 сентября (4 сентября)

Эмир Бухарский присутствовал сегодня на балетном спектакле в Мариинском театре и остался им очень доволен; в конце спектакля он вызывал к себе в ложу Карсавину, Люком и Спесивцеву и приказал им дать медали.

«Жильбер де Вуазен подарил мне веер Тальони, который был у нее во время пребывания в России, она выступала с ним на сцене».

ДОБРОТА, УМ, ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ, ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Из воспоминаний Сержа Лифаря:

«Фокин, Нижинский, Анна Павлова, Карсавина были главными опорами дягилевского балета. Все они сыграли большую роль в жизни и творческой деятельности Дягилева и заслуживают особого внимания. Из этих четырех китов дягилевского балета только одна Карсавина до конца оставалась верной Дягилеву и его памяти, все остальные раньше или позже уходили из балета и «изменяли» его создателю и вдохновителю. Т. Карсавина танцевала в первом спектакле первого вечера — 19 мая 1909 года; Т. Карсавина танцевала в 1920 году и в 1929 году, перед смертью Дягилев надеялся на ее участие в следующем, 1930 году, который не наступил для Сергея Павловича».

«После первой совместной работы между мной и Дягилевым установилась творческая связь. Для осуществления своих замыслов ему нужны были молодые восприимчивые личности, из которых можно было лепить, словно из мягкой глины, придавая необходимую форму. Он нуждался, во мне, а я безоговорочно верила в него».

Из воспоминаний Федора Лопухова:

«Карсавина занимала особое место по своей интеллигентности, очень редкой в балеринской среде того времени. Начитанная, образованная, живущая интересами искусства, Карсавина была значительно выше других артисток, и окружали ее не балетоманы, а интеллигентные творческие люди... Карсавина напоминает мне персонажей «Весны» Боттичелли. Меланхолия и ликование, безотчетная грусть и неизъяснимая радость всегда присутствовали в танцах Карсавиной и были понятны зрителям любой страны».

«[Брат] Лева проводил большую часть времени за книгами на чердаке. Он усиленно «потчевал» меня серьезной литературой, не одобряя получаемое мною в училище образование. Он называл его «грошовым». Я покорно соглашалась читать философские эссе, полюбила «Илиаду» в прекрасном переводе, но восстала против популярных книг по астрономии, которые он пытался навязывать мне».

Из дневника Веры Буниной:

1922 год, 29 июня

[...] Сегодня был завтрак у М.С. Цетлиной: чествовали Карсавину. [...] Карсавина очень мила, проста той особенной простотой, какая бывает у некоторых знаменитостей, которые тактично не дают чувствовать окружающим — кто ты, а кто я, помни. [...] Карсавина не похожа на балерину, вероятно, на нее имело влияние и то, что брат ее профессор, а потому с детства оказывал на нее известное влияние культурности. Она сама любит читать, любит книги. [...]

«Порой мне приходилось сокращать наши дневные уроки, чтобы успеть на какой-нибудь званый завтрак; я часто ложилась спать поздно, и мне было трудно вставать по утрам, и маэстро ворчал на меня».

Из воспоминаний Михаила Фокина:

«Помимо ее артистических качеств, она была представительницей «доброго старого времени», благородной традиции, которая заключалась в том, что исполнитель никогда не менял сочинение балетмейстера. Карсавина никогда не меняла, никогда не упрощала мои сочинения».

«В целом Фокин враждебно относился к незыблемым канонам балетных традиций, поэтому большая часть труппы не поддерживала его; вокруг него объединилась только небольшая группа молодежи. Мой разум отказывался отбросить те принципы, на которых воспитывалась. Нетерпимость Фокина мучила и шокировала меня, но его энтузиазм и пылкость пленяли. Я поверила в него, прежде чем он успел поставить что-либо значительное. В его небрежных замечаниях, в его тирадах, пронизанных идеей необходимости крестового похода против самодовольства и ограниченности филистеров, неясно вырисовывались новые берега, призывая к славным подвигам».

ЭПИЛОГ

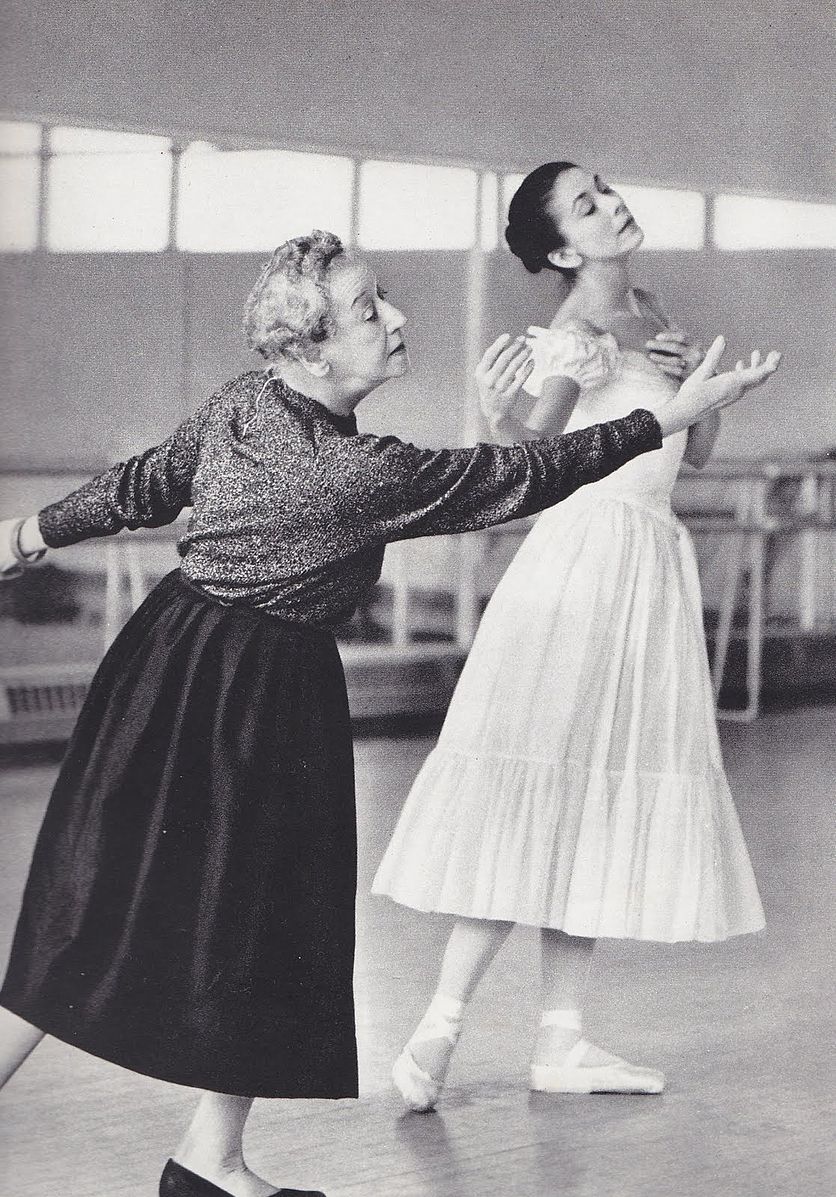

С 1918 года Карсавина жила в Лондоне и стала любимой балериной местной публики. Ее последнее выступление состоялось в 1931 году. После окончания исполнительской карьеры она занялась преподаванием и сыграла большую роль в формировании английской балетной школы.

Критик Арнольд Гаскелл считал, что Карсавина была «последней великой балериной старой традиции Мариинского театра». Хореограф Фредерик Аштон писал, что работать с Карсавиной было словно принимать у себя «королеву из большего и более яркого мира», а щедрость, человечность и дисциплина Карсавиной вдохновляли всех танцовщиков Королевского балета. Марго Фонтейн вспоминает, как Аштон на репетициях приводил в пример чувство собственного достоинства, сценическое присутствие и «экстраординарные глаза» Карсавиной, «почему ты не можешь сделать, как Карсавина?!» — риторически вопрошал он.

Стихотворение Георгия Иванова, посвященное Карсавиной, май 1950 г.:

Вот, дорогая, прочтите глазами газели,

Теми глазами, что весь Петербург чаровали

В лунном сиянье последнего акта Жизели,

Или в накуренном, тесном, волшебном «Привале».

Имя Карсавиной... В этом сияющем звуке

Прежнее русское счастье по-новому снится.

Я говорю Вам, целуя прекрасные руки:

— Мир изменился, но Вы не могли измениться.