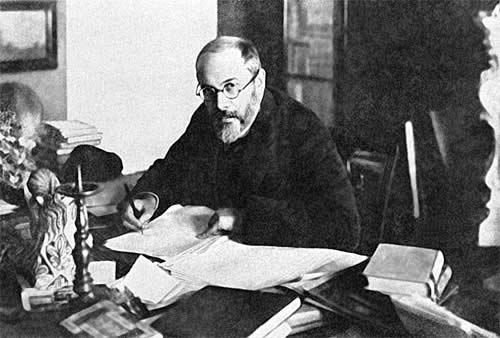

3 мая 1870 года в Санкт-Петербурге родился Александр Бенуа — русский художник, историк искусства, художественный критик, основатель и главный идеолог «Мира искусства» — был одним из ближайших друзей Сергея Дягилева. Мы публикуем воспоминания Бенуа о Дягилеве, с которым его связывает крайне плодотворный и яркий период жизни.

Познакомились они в Петербурге летом 1890 года. В «товарищеский кружок», куда Дягилев попал, приехав из Перми, входили Александр Бенуа, Вальтер Нувель, Дмитрий Философов, Лев Розенберг (Бакст), а также друзья Бенуа — Александр Скалоп и Григорий Калин. В своих воспоминаниях Бенуа пишет: «Мы, гимназисты восьмого класса, сочинили полушуточный устав для нашего общества и дали ему тоже полуироническое название «Общество самообразования». <...> Осенью 1890 года мы всей компанией (кроме академиста Бакста) поступили на юридический факультет, и все в том же составе мы проделали в университете переход к молодости».

Бенуа отмечает, что Дягилев «был сентиментален и болезненнее других переносил распри между друзьями». Отношения между ним и Дягилевым на протяжении всего их знакомства сохраняли противоречивый характер, балансируя между невероятной привязанностью и болезненными ссорами.

Динамичный и резкий характер Дягилева, или Сережи, как называл его Бенуа, — в цитатах из воспоминаний Александра Бенуа (публикуются от первого лица). В квадратных скобках — перевод с французского.

О первом впечатлении

Он поразил нас своим цветущим видом. У него были полные, румяные щеки и сверкавшие белизной зубы, которые показывались двумя ровными рядами между ярко-пунцовыми губами. Каждый раз, когда он смеялся, вся «внутренность» его «пасти» раскрывалась «настежь». Смеялся же Сережа по всякому поводу. Вообще было видно, что он в высшей степени возбужден сознанием, что он в столице, в то же время он радовался своему знакомству с ближайшими друзьями его двоюродного брата, с которым он состоял в усердной переписке. Резюмируя впечатление, произведенное Сережей, скажу, что он показался нам «славным малым», здоровяком-провинциалом, пожалуй, «не очень далеким», немного [приземленным], немного примитивным, но в общем симпатичным.

О стремлении побеждать

<...> я решил использовать представившийся случай и более систематически познакомиться с новым другом. Такие товарищеские «допросы» были у нас вообще в ходу, а я им предавался с особым рвением. Надлежало выяснить, насколько новый приятель «нам подходит», не далек ли он безнадежно от нас, стоит ли вообще с ним возиться? Что касается Дягилева, то я уже знал, что он музыкален, что он даже собирается стать певцом, что он «сочиняет», но знал я и то, что музыкальные взгляды Сережи не вполне сходятся с нашими. Правда, он боготворил Глинку (отец его обладал прекрасным голосом и знал всего «Руслана» наизусть), правда, он ценил Бородина и Мусоргского, но тут же он был способен увлекаться всякой «итальянщиной» и не разделял наших восторгов от Вагнера…

И вот эта серьезная беседа на траве нарушилась самым мальчишеским образом. Лежа на спине, я не мог следить за тем, что делает Сережа, и потому был застигнут врасплох, когда он навалился на меня и принялся меня тузить, вызывая на борьбу и хохоча во все горло. Ничего подобного в нашем кружке не водилось; все мы были «воспитанными маменькиными сынками» и были скорее враждебно настроены в отношении всякого рода «физических упражнений», особенно же драк, к тому же я сразу сообразил, что «толстый» крепыш Сережа сильнее меня и что мне несдобровать. «Старший» рисковал оказаться в униженном положении. Оставалось прибегнуть к хитрости — я и завопил пронзительно: «Ты мне сломал руку». Сережа и тут не сразу унялся; в его глазах я видел упоение победой и желание насладиться ею до конца. Однако, не встречая более сопротивления и слыша лишь мои стоны и визги, он оставил глупую игру, вскочил на ноги и даже заботливо помог мне подняться. Я же для пущей убедительности продолжал растирать руку, хотя никакой особой боли на самом деле не испытывал.

Этот случай остался мне памятен навсегда. Он приобрел даже характер известного символа.

***

Редкий композитор или диригент, вступая в контакт с Дягилевым, не испытал в известный момент на себе неприятности «быть положенным на лопатки». И удивительнее всего, что даже и очень строптивые, самые гордые уступали, сознавая, что чисто художественные требования Дягилева (он чаще требовал, нежели «давал советы») могут пойти на пользу их же произведениям.

Об учении и талантах

Для своего голоса (баритона) он брал уроки у артиста итальянской… оперы Котоньи, по теории музыки он пользовался наставлениями Римского-Корсакова. Пением он угощал нас у себя или на семейных вечеринках у Философовых. Но мы не любили этих его выступлений. Голос у него был сильный, зычный, но какого-то пронзительного тембра (возможно, что он годился бы для сцены, но в комнате казался невыносимым), пел же Сережа с излишним пафосом.

За увлечение Верди и Массне ему приходилось выслушивать обвинения в низком вкусе. Сначала Сергей покорно сносил эти нападки и даже конфузливо пробовал оправдываться, но позже он стал огрызаться, а там и кричать на своих критиков.

Иначе обстояло дело в области изобразительных художеств. Здесь Дягилев гораздо дольше оставался на положении (и в самосознании) ученика. Не будучи одарен каким-либо талантом к рисованию, к живописи, к скульптуре… Дягилев и сам считал себя если не полным профаном, то все же любителем, дилетантом (в итальянском понимании слова) <...> Какими-то скачками он перешел от полного невежества и безразличия к пытливому и даже страстному изучению, причем он как-то вдруг приобретал компетентность в вопросах, требовавших значительной специализации.

О творчестве, воле и интуиции

Трудно определить, в чем именно это его творчество заключалось. Картин Дягилев не писал; за исключением нескольких (очень талантливых) статей он не занимался писательством, он не имел ни малейшего отношения к архитектуре или к скульптуре, а в своем композиторстве он очень скоро совершенно разочаровался; запустил он и пение. Иначе говоря, Сергей Дягилев ни в какой художественной области не был исполнителем, и все же вся его деятельность прошла в области искусства под знаком творчества, созидания.

У Дягилева была своя специальность, это была именно его воля, его хотение. Лишь с момента, когда этот удивительный человек «начинал хотеть», всякое дело «начинало становиться, «делаться». Самые инициативы его выступлений принадлежали не ему. Он был скорее беден на выдумку, на идею. Зато он с жадностью ловил то, что возникало в голове его друзей, в чем он чувствовал зачатки жизненности. С упоением принимался он за осуществление этих «не его» идей. Случалось, что я, Бакст, Серов делали усилия, чтобы заразить Дягилева идеей, явившейся одному из нас, и что в ответ на это он проявлял полную инертность. Мы обвиняли его в лени (смешно сказать, но больше всего попадало этому неустанному делателю от нас за лень), как вдруг через день (а то и через час) положение оказывалось опрокинутым. В глазах только что не верившего Сережи загоралась радость делания, и с этого момента он сразу принимается выматывать у того, кто предложил идею, все, что нужно для ее реализации. Взяв навязанное дело в руки, он его превращал в свое, и часто с этого момента инициаторы, вдохновители как-то стушевывались, они становились ревностными исполнителями своих же собственных затей, но уже понукаемые нашим «вождем».

С помощью сверхъестественной интуиции Дягилев умел привести в действие скрытые пружины, от которых у меня пока еще не было ключа.

О знакомствах

В 1895 году Сережа отправился один за границу и не только объехал разные знаменитые города, но и систематически осмотрел все главные достопримечательности, и одновременно посетил ряд «великих людей».

За это Дягилеву попало от друзей, увидавших в таком «турне по знаменитостям» признаки все того же фатовства (теперь мы сказали бы снобизма). И, вероятно, действительно Сергей наперед радовался, как он нас всех поразит своими встречами и беседами с Золя, с Гуно, с Маcсне <...> и т. д. Однако, лучше вникнув впоследствии в натуру Дягилева, я понял, что не одно тщеславие или праздное любопытство толкало его, а какая-то потребность входить в личный контакт с людьми, его страстное желание «почувствовать человека».

О «большом барине»

Чтобы импонировать заграничным людям, Сережа довольно удачно разыгрывал Большого барина. He щадя денег (он как раз вступил в распоряжение наследством, полученным от матери, этого наследства хватило года на три), он останавливался в лучших отелях, разъезжал по городу в закрытом экипаже, одевался с большой изысканностью, вставил в глаз (не нужный ему) монокль, не расставался с превысоким цилиндром, а на своих визитных карточках он проставил Serge de Diaghileíf, тогда как никому среди нас не приходило в голову вставлять частицу перед нашими фамилиями, хотя иные и имели на то такое же право.

О тщеславии

Особенно стал он нас тогда бесить в театре, где он проходил по партеру, как-то задрав свою огромную голову, еле здороваясь, и что особенно злило, он тут же дарил приятнейшими улыбками и усердными поклонами тех знакомых, которые занимали в обществе или по службе видное положение. Этот «стиль» он сохранил именно в театре почти на всю жизнь.

***

При всем своем уме, при всех своих талантах, среди которых одним из главных была какая-то страстная, не знавшая устали работоспособность, Дягилев был совершенно пo-ребячески тщеславен и честолюбив. Уже то, что он в качестве чиновника особых поручений имел право носить вицмундир с золотыми пуговицами и что он имел «свое» кресло в каждом из казенных театров, наполняло его спесью, которая так и лезла наружу. Тот величаво-рассеянный вид, с которым он «ноншалаптной» походкой проходил через партер к своему месту, едва отвечая на поклоны знакомых и друзей, в сильной степени способствовали тому, что весьма многие в Петербурге просто возненавидели его.

О веселом нраве

Особенно мне запомнился вечер, который был ими дан в честь поэта Полонского и который был украшен превосходной певицей итальянской оперы госпожой Ферии Джермано. Приглашая на этот фестиваль, Владимир Гаврилыч обещал особое удовольствие от того, что можно будет слушать прославленную артистку (действительно лучшую из когда-либо мной слышанных Кармен) [в трех метрах от фортепиано]. Должен, однако, сознаться, что я лично от такой чрезмерной близости (стоя у самого аккомпаниатора, я поворачивал страницы нот) большого наслаждения не получил; напротив, было даже довольно неприятно слышать, как певица «запасается воздухом», наполняя им свою объемистую грудную клетку. То, что исчезало на сцене, здесь, à trois metres, производило впечатление кузнечных мехов... В то же время мне с моего места было хорошо видно, как неразлучные друзья — Философов, Нувель и Дягилев — «умирали от смеха», прячась один за другого. И не то чтобы они не ценили пение итальянской дивы (напротив, и они были ее поклонниками), но просто таково было ребяческое обыкновение в нашей компании — надо всем потешаться и непременно заражать друг друга смехом, особенно тогда и там, где это было совсем не к месту.

***

Как раз на одном из спектаклей «Валькирии» я оказался не в райке, а в партере Большой оперы, в амфитеатре, и это благодаря приехавшему в Париж Сереже Дягилеву, который пожелал угостить меня этим креслом. Не обошлось, однако, тогда и без комического инцидента, о котором мы затем не раз вспоминали, причем Сережа неизменно разражался своим во весь рот хохотом. У меня лопнули фрачные штаны, и я принужден был просидеть весь вечер, не сходя с места и прикрывая [шляпой] прореху, образовавшуюся на самом предосудительном месте. Такое происшествие помешало «серьезности восприятия», так как стоило Сереже перевести взгляд со сцены на меня, как он, на удивление и к негодованию соседей, прыскал со смеха и начинал весь трястись от подавляемого [безумного смеха].

О нелюбви к написанию писем

Как многие другие подлинные деятели, Дягилев читал мало, и ему совершенно было незнакомо упоение чтением; читал он больше для осведомления, а не для удовольствия или размышления <...>. Писать же письма он просто ненавидел, и за все время нашей многолетней дружбы у меня накопилось всего штук тридцать его писем, да и то, за несколькими исключениями, это все коротенькие записочки — напоминания, «понукания». Но такое воздержание от эпистолярного обмена происходило не от лени или пустоты, а именно от какой-то потребности входить в личный контакт с людьми.

Об обаянии

Дягилев был большой чаровник, настоящий шармер. Если он что-либо желал получить, то было почти невозможно устоять против его натиска, чаще всего необычайно ласкового натиска. И вот удача таких натисков основывалась на его изумительной интуиции, на поразительном угадывании людей, на ощущении не только их внешних особенностей и слабостей, но и на угадывании их наиболее запрятанных дум, вкусов, желаний и мечтаний. С самым беспечным видом, точно мимоходом, невзначай, он добивался нужных ему сведений, признаний и особенно тщательно спрятанных тайн.

О том, что «красиво»

Наш друг был вообще довольно индифферентным к «поэтическому началу» в искусстве. Лишь бы было «красиво» (это слово у Дягилева вырывалось особенно часто, но означало нечто весьма неопределенное), тогда как была ли в картине хоть капля чего-то иного, нежели такая внешняя красивость, это его не заботило.

В качестве заключения

Сергей любил в кругу друзей прихвастнуть своим происхождением от Петра I. Он едва ли верил этой семейной легенде (которую, быть может, он сам и выдумал), но что в нем было что-то от Петра — это все же несомненно. Когда я создавал свои иллюстрации и картины, в которых центральной фигурой являлся Петр Великий, я невольно себе представлял Сережу — не столько [физически], сколько [психологически]. <...> Дягилев был природным вождем, и не случись так, что жизнь случайно сблизила его с художниками, быть может, он свой дар проявил бы на более широком и значительном поприще, нежели балет и даже нежели вся область искусства. Однако и в этой ограниченной сфере Дягилеву удалось основать своего рода «державу», и эта держава не умерла после него.

Цитаты по:

Александр Николаевич Бенуа. Мои воспоминания. М.: Наука, 1980.