До сих пор не совсем понимаю,

Как же я, и худа, и мала,

Сквозь пожары к победному Маю

В кирзачах стопудовых дошла.

И откуда взялось столько силы

Даже в самых слабейших из нас?..

Что гадать! — Был и есть у России

Вечной прочности вечный запас.

Ю. Друнина

Было очень сложно готовить этот материал — постоянно подступал ком к горлу, слезы застилали глаза. Изначально задумывалось рассказать о балетных премьерах 1945 года. Им тоже исполняется 80 лет. Но... Что стояло за созданием этих спектаклей? Как они готовились? Что такое Победа? Чем она была для артистов балета? Что перенесли те, кто до нее дожили? Какими нечеловеческими усилиями, какой ценой было сохранено искусство в целом и балет в частности? Мы пройдемся по страницам Великой Отечественной войны, где-то читая страницы дневников, где-то слушая воспоминания, открывая архивные записи театров. Читатель, это будет нелегко, но в конце тебя будет ждать Победа.

22 июня 1941 года

Идет генеральная репетиция выпускного спектакля Ленинградского хореографического училища. И не просто спектакля, а премьеры — балета «Бэла» по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени». В антракте генеральной объявляется о начале войны. Но репетиция продолжена...

В Кировском театре в этот вечер идет «Баядерка». Артисты готовятся к спектаклю в тревожном напряжении. А на следующий день, 23 июня, планируется бенефис замечательной, всеми любимой балерины Елены Люком. Этот вечер с трепетом ждали и виновница торжества, и ее почитатели, и артисты-коллеги. Но страшное известие внесло свои коррективы. Бенефис состоял из фрагментов разных балетов. «Зал был полон, пустовала только правительственная ложа... <...> В «Дон Кихоте» цветочниц танцевали Вечеслова и я, уличную танцовщицу — Дудинская, Дон Кихота играл Н.К. Черкасов, Базиля — Шавров. «Жизель» танцевала Люком с Сергеевым, pas de deux Балабина с Зубковским. Grand pas из «Пахиты» танцевали Уланова, Балабина, Вечеслова, Дудинская, я, Шелест, Мунгалова, Железнова, Чабукиани. В первый и единственный раз публика видела на сцене сразу всех ленинградских балерин в один вечер...» — из дневников балерины Ольги Иордан. Из этих же воспоминаний мы узнаем, что открытое чествование Люком отменили: «...лишь долго несмолкаемыми овациями и цветами смог зритель выразить свое признание и восхищение».

Тогда же начались концерты артистов в военкоматах и на призывных пунктах. «Выступали перед этими зрителями, вкладывая в свое исполнение все то, что было на душе: и свое отношение к ним, и свои пожелания вернуться здоровыми к семьям, и свою веру в скорую победу над врагом», — писала Ольга Иордан.

Артисты балета Наталья Сахновская и Роберт Гербек — пара в жизни и на сцене — 22 июня должны были ехать в Москву на Всесоюзный конкурс балета. Но вместо этого получили повестки с пометкой «весьма срочно», призывающие войти «в состав бригад по обслуживанию концертами» призывников. Повестка звучит как приказ... Но из дневников Натальи Сахновской, Ольги Иордан, Ивана Нечаева, из различных воспоминаний других артистов мы знаем, что они не просто выполняли приказ, а с большим вдохновением выступали сначала на призывных пунктах, потом на передовой линии фронта, в госпиталях, детских домах, под обстрелами, налетами, под вой сирен, голодные, замерзающие, не жалея себя... И мы невольно задаемся вопросом: «Зачем?» ... Война. Смерть. Голод. Какие танцы? Какой балет? И уж тем более спектакли!

25 июня 1941 года

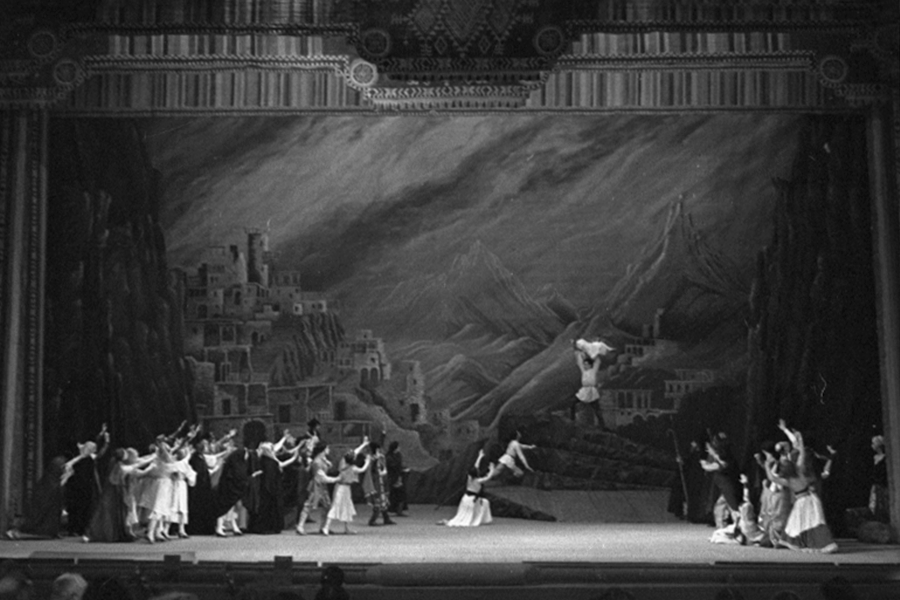

Удалось отсрочить призыв на фронт выпускников Ленинградского хореографического училища. И премьеру балета «Бэла» в хореографии Бориса Фенстера на музыку Владимира Дешевова с оформлением художника Татьяны Бруни увидели зрители. «Театр был, как всегда на выпускном вечере, переполнен. Балетное представление разворачивалось от картины к картине в атмосфере необыкновенного подъема и юношеского воодушевления. И спектакль <…> прошел с бесспорным, ярко выраженным успехом», — вспоминает очевидец премьеры.

Главную героиню исполняла талантливая выпускница, еще одна «звездочка» среди учениц Вагановой, подающая большие надежды, уже зачисленная в труппу Кировского театра юная Нонна Ястребова. Но первые годы после выпуска прошли не в творческом росте... Едва встав со школьной скамьи, девушка идет на фронт и выступает перед бойцами у самой линии военных действий. Лучшая выпускница 1941 года танцевала на грузовиках, железнодорожных платформах, в поле. Танцевала радостные народные танцы, которые давали бойцам жизнеутверждающую поддержку, что было зачастую важнее оружия или стратегического плана. Пуанты, естественно, пришлось сменить на сапоги. Забегая вперед, скажем, что Нонна Ястребова все же стала балериной Кировского театра. Ее сын впоследствии рассказывал, что для мамы самым дорогим букетом за всю ее творческую жизнь так и остался обвязанный проволокой букет полевых цветов, сорванных бойцом на нейтральной полосе.

А уже после войны, в 1947 году на киноэкраны выйдет фильм «Солистка балета», одну из главных ролей сыграет Нонна Ястребова. Слова ее героини — «Балерина Ольга Верейская. Ничего смешного, и буду балериной» — звучат особенно пронзительно, когда знаешь историю артистки.

Лето 1941 года

Пока война не дошла до центральных городов. И есть надежда на скорую победу. Детей из Ленинграда и Москвы, в том числе воспитанников хореографических училищ, отправляют в пионерские лагеря. С собой у них только легкие вещи. Ведь они скоро вернутся домой. Должны вернуться...

В Ленинграде артистов Кировского, да и других театров, привлекают к работам по защите города. Руки, недавно складывающиеся, как лебединые крылья, кисти, бывшие только нежным цветочным бутоном, пальцы, держащие веер или тонкую ткань юбки, теперь «трепали мочалку, связывали ее пучками и нашивали на сетки». Так готовили маскировочные сети на весь город. Ольга Иордан вспоминает, что работалось легко, даже весело, много шутили.

Одновременно возобновилась работа над балетом «Счастье» на музыку Арама Хачатуряна, но репетиции все чаще стали прерываться объявлениями воздушной тревоги. Приходилось дежурить по ночам.

В какой-то момент показалось, что жизнь налаживается — были объявлены даты открытия сезонов в театрах. И вдруг срочная эвакуация. Первым же эшелоном уехало много артистов, служащих театров, композиторов, художников, педагогов и воспитанников училища. Уезжали вместе с семьями, но не все.

Планировался второй эшелон, которому не суждено было уехать. В городе оставались и артисты балета. Ольга Иордан в своих воспоминаниях описывает, как, не отправившись в эвакуацию из-за болезни, «без театра ощутила свое одиночество», «становилось страшно». Но и она, и другие артисты каким-то внутренним чутьем ощущали, чтобы выжить, «надо заниматься. Надо сохранить танцевальную форму, не отстать, не дисквалифицироваться, хотя и неясно, где и когда придется еще танцевать».

Началась блокада Ленинграда. В него мы вернемся позже. А пока проследуем вглубь страны…

Эвакуация

Театр им. Кирова. Молотов (Пермь)

Итак, из Ленинграда вывезли большую творческую часть города. Увезли подальше вглубь страны, в город Молотов. Это потом он вновь станет Пермью, там построят многоэтажные, многоквартирные дома. А тогда... Спасение для одних обернулось тягостным бременем для местного населения. Ведь ленинградцев подселяли прямо в дома жителей Молотова. А театр... Конечно, Кировский и его артисты получили уникальную возможность продолжать работать, создавать спектакли. Но из архива Пермского театра мы знаем о сложностях. «… нужно хорошо принять гостей и уступить им помещение Пермского оперного театра, а Пермский театр до лучших времен расформировать. Хорошо, расформировать. Но куда же деть людей, что им делать? Сотрудники театра требовали работы, а жители города, любя свой театр, требовали сохранения коллектива, театрального имущества…» — вспоминает В.П. Мамычев, организатор пермского «передвижного» театра. Пронзительны записи солистки балета В.А. Дягилевой: «Мы ставили номера и выезжали во все близлежащие районы. Днем мы репетировали, а вечером ездили в Кизел, Чусовую, Лысьву и другие города. Ночью мы возвращались. Спать было некогда, один-два часа в сутки. Каждый себе бронировал, кто стул, кто стол, брали с собой маленькую подушечку и после концерта до отхода поезда спали. Вот так мы работали… На эти концерты билеты из рук вырывали, ломились в двери. Мы вынуждены были давать дополнительные концерты, и мы понимали, что нужны людям. А морозы тогда стояли страшные. У нас очень многие руки-ноги отморозили, потому что легко были одеты. Помещения были почти всегда нетопленные. Зрители все сидели в пальто. Но мы танцевали в пуантах, на пальцах, как на довоенных концертах. Ноги растирали, потому что переставали их чувствовать. Грим замерзал, на него приходилось дышать, но тем не менее всегда делали полный грим. И костюмы гладили, и парики надевали…»

И будто бы опять из нынешнего дня хочется спросить: «Зачем?» Неужели это кому-то было нужно?

А пока вернемся в Пермский театр, который открыл свои двери, предоставив репетиционные залы и сцену Кировскому. Работа закипела сразу же. И если первые спектакли были встречены холодно и отстраненно (возможно, по вышесказанным причинам), то впоследствии артистов зрители полюбили всей душой. Горе и противостояние ему сроднило людей. За первые полгода театр показал 18 различных опер и балетов.

Большой театр. Куйбышев (Самара)

В октябре 1941 года срочно эвакуировали и Большой театр. Многих отправили поездом, кто-то добирался на автомобилях. Из Москвы в Куйбышев отправили не только артистов театра, но и сотрудников посольств, заводов, госаппарата. Постепенно в Куйбышеве всем дали квартиры. Известно даже, что для артистов Большого полностью расселили дом на Некрасовской улице.

Худруком Большого балета в эвакуации был назначен Асаф Мессерер. Несмотря на административные обязанности, он еще выходил на сцену в ведущих партиях. «В Куйбышеве не было оперного театра, — вспоминал Асаф Мессерер. — Нам предоставили недавно построенный клуб. Здание было хорошим, но мало приспособленным для выступлений такой труппы, как наша. А главное, сцена была значительно меньше, чем в Большом театре. В клубе был всего один репетиционный зал, в котором по очереди занимались певцы и артисты балета. Время было расписано по минутам. Нелегко было и с транспортом. Иногда в лютый мороз артистов привозили на репетиции в розвальнях. И все-таки никто не унывал. Прежде всего нужно было поскорее возобновить старые спектакли, чтобы танцовщики не теряли своей квалификации».

Во время эвакуации был разбомблен эшелон с декорациями и костюмами, погибли сопровождавшие их рабочие сцены... Спешно рисовались новые декорации. С костюмами оказалось сложнее, и было решено поначалу выступать в репетиционной одежде. И, несмотря ни на что, меньше, чем через два месяца, в Куйбышеве был показан балет «Лебединое озеро» в хореографии Горского — Мессерера. До мая 1942 года жители Куйбышева приходили в театр на настоящих звезд того времени: Ольгу Лепешинскую, Марину Семенову, Суламифь Мессерер, Софью Головкину, Ирину Тихомирнову. Затем часть труппы отозвали обратно в Москву, где открывали (да, в разгар войны!) филиал Большого театра. Сейчас эта сцена принадлежит Театру оперетты. Тем временем и творческий процесс в Куйбышеве продолжался. Туда были перенесены балеты «Дон Кихот» и «Бахчисарайский фонтан».

В самом конце 1942 года состоялась премьера нового балета «Алые паруса» в хореографии Николая Попко, Льва Поспехина и Александра Радунского. За дирижерским пультом сам Юрий Файер вел оркестр по партитуре композитора Владимира Юровского. «В то тяжкое время люди испытывали особую потребность в балете светлого, романтического плана. А музыка Юровского, с ее широким симфоническим повествованием, с ее яркими лейтмотивами и характеристиками, несла идею жизнеутверждения и человечности», — вспоминал Асаф Мессерер. Стойкость главной героини, нравственная чистота и человечность были по душе зрителям. Ассоль в очередь исполняли Ирина Тихомирнова и Ольга Лепешинская.

Артисты также выступали в многочисленных концертах на заводах и в колхозах Куйбышева и области. Многие номера для этих выездов поставил хореограф Леонид Якобсон.

Большой театр вернется в Москву в августе 1943 года.

Музтеатр им. Станиславского и Немировича-Данченко. Москва

Театр с таким названием, объединивший в себе созданные ранее Оперную студию, Музыкальную студию Московского художественного театра и балетную труппу Викторины Кригер, появился накануне войны в 1941 году. Это единственный московский театр, который не просто не был эвакуирован, но даже в дни битвы за город не прекращал творческую работу. В октябре 1941 года прошла премьера балета «Штраусиана» в хореографии Владимира Бурмейстера. «Утром нас бомбили, и мы знали, что вечером тоже будут бомбить, а днем немцы обедали. Мы решили использовать этот перерыв, чтобы сыграть нашу «Штраусиану». Было сумрачно, холодно, темно, мимо театра шли бесконечные войска. Успех балета был ошеломляющий», — писал в воспоминаниях сам хореограф.

В 1942 году выходит балет Владимира Бурмейстера «Виндзорские проказницы» по Шекспиру. Но время требовало постановок героически-жизнеутверждающего характера. И Бурмейстер обратился к спектаклю «Лола», задолго до этого задуманному хореографом Касьяном Голейзовским и композитором Сергеем Василенко. Сюжет Владимиру Бурмейстеру пришлось переработать, к музыке Василенко были добавлены фрагменты других композиторов, и уже в новой хореографии балет «Лола» увидел свет в 1943 году. Спектакль имел огромный успех. В заглавной партии блистала балерина Мария Сорокина. «Лолу» в 1944 году показывали делегации союзнической армии из Великобритании. Бурмейстеру и Сорокиной были присуждены Сталинские премии. К сожалению, вскоре после войны балерина скончалась, и на Новодевичьем кладбище ее в образе Лолы увековечили в памятнике.

Театр им. Кирова. Молотов (Пермь)

Счастье...

Да, это было счастье — продолжать свое дело в такое время. Но еще так изначально назывался балет Арама Хачатуряна, написанный им для проведения армянской декады. Было поручено с переработанным либретто поставить этот спектакль на сцене Кировского театра. Репетиционные работы уже начинались, когда композитор решил переписать музыку, где-то внести правки... Финальные правки внесла война.

Работу над балетом, теперь уже названным по имени главной героини «Гаянэ», возобновили в эвакуации в Молотове. «Фронту требовались оружие, хлеб, махорка… А в искусстве, пище духовной, нуждались все: и фронт, и тыл. И мы — артисты и музыканты — это понимали и отдавали все свои силы... — вспоминал Арам Хачатурян. — Сегодня может показаться странным, что в те дни суровых испытаний могла идти речь о балетном спектакле. Война и балет? Понятия действительно несовместимые. Но как показала жизнь, в моем замысле отобразить тему великого всенародного подъема, единения людей перед лицом грозного нашествия, не было ничего странного. Балет был задуман как патриотический спектакль, утверждающий тему любви и верности Родине».

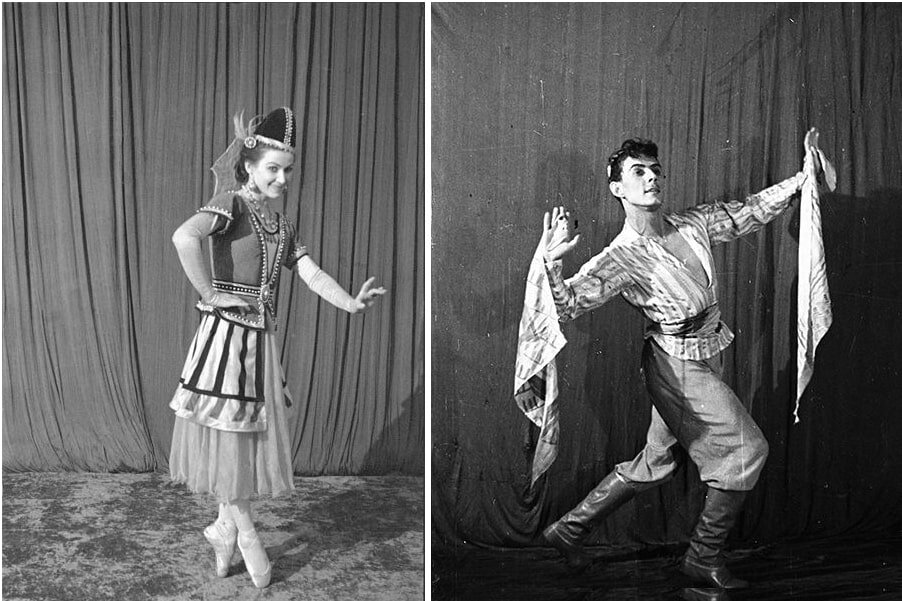

Нина Анисимова, выпускница Агриппины Вагановой, блестящая характерная солистка Кировского, показала себя интересным балетмейстером. Несмотря на то что целиком балет не дошел до наших дней ввиду сложности либретто и, наверное, временной неуместности, отдельные танцевальные номера сохранились как образцы хореографии. Это и монолог Айши, исполненный на премьере самой Анисимовой, и танцы Гаянэ и Армена, на премьере блестяще станцованные Дудинской и Сергеевым, и, конечно, «Танец с саблями», которого изначально не было даже в замысле у композитора и балетмейстера. В последний момент было дано распоряжение «сверху».

«По просьбе театра уже после окончания партитуры я дописал «Танец курдов» — тот самый, который стал позднее называться «Танцем с саблями». Я начал сочинять его в три часа дня и, не отрываясь, работал до двух часов ночи. Утром следующего дня были переписаны оркестровые голоса, и состоялась репетиция, а вечером — генеральная репетиция всего балета. «Танец с саблями» сразу же произвел впечатление и на оркестр, и на балет, и на присутствующих в зале» — вспоминал Арам Хачатурян.

Итак, премьера балета «Гаянэ» состоялась в декабре 1942 года и была единодушно тепло встречена публикой. Спустя шесть лет такой же успех имела музыка «Гаянэ» на другом конце земли: на Всеамериканском конгрессе деятелей науки и культуры в защиту мира в Нью-Йорке.

Так получилось, что художник по костюмам, оформлявшая первую военную премьеру в Ленинграде (балет «Бэла»), оказалась в Молотове. Татьяна Георгиевна Бруни, происходившая из интеллигентной семьи, с детства увлекалась театром, занималась танцами. Став театральным художником, сначала оформляла работы небольших коллективов, в том числе «Молодой балет» Георгия Баланчивадзе. Затем был авангардный балет «Болт» с Федором Лопуховым для Кировского театра, работы в Малом оперном театре.

Зимой 1941–1942 года, оставаясь в блокадном Ленинграде, Татьяна Бруни потеряла мужа (погиб на фронте), отца и брата (умерли от голода). А ее дочь затерялась где-то на просторах большой страны... Татьяну Бруни эвакуировали в Челябинск, но сняли с поезда в Молотове, как тяжелобольную и почти покойницу... В госпитале Татьяна Георгиевна узнает, где она и что рядом есть театр. Да еще и родной — из Ленинграда. И она пойдет на поправку…

Так искусство в прямом смысле дало силы к жизни — дало смысл. Татьяна Бруни оформила несколько спектаклей для Кировского театра в эвакуации, именно она стала художником по костюмам балета «Гаянэ». Впоследствии оформляла спектакли Пермского театра. После войны в афишах многих спектаклей Кировского, Малого театра Ленинграда, Киевского театра оперы и балета и других было отмечено «художник по костюмам Татьяна Бруни».

На войне случались, казалось бы, невозможные, но счастливые моменты: Татьяна Бруни нашла свою дочь Валентину Коршикову, продолжившую династию, став прекрасным театральным художником.

Дети

Московское хореографическое училище

В Московском хореографическом училище 21 июня 1941 года состоялся выпускной спектакль. В городе все жили в тревожном напряжении, участились воздушные тревоги, постоянно звучал вой сирен. Училище, как и театр, готовили к эвакуации, но не было известно куда именно. В итоге учащихся и педагогов хореографического училища отправили в город Васильсурск Горьковской области (сейчас Нижегородской). Изначально всех расположили в помещениях, которые не были пригодны для полноценного проживания в холодное время года. Приходилось обустраивать быт, самим заготавливать дрова и отапливать жилые пространства, электричества тоже не было. Несмотря на сложности, учебный год начался, как и полагалось, 1 сентября 1941 года. Суровой зимой балетный экзерсис приходилось выполнять в теплой одежде и валенках. Со временем учеников разместили в домах местных жителей.

Воспитанники хореографического училища давали в Васильсурске концерты для фронтовиков и других эвакуированных. Билеты рисовали и подписывали сами, костюмы и декорации тоже вручную делались учащимися и педагогами. Выступления проходили на маленьких площадках, а зрители размещались прямо на полу.

Касьян Голейзовский поставил для сценической практики учеников спектакль «Елка Деда Мороза», прошедший с большим успехом. Удивительно, но всегда самокритичный балетмейстер впоследствии говорил, что этот спектакль получился действительно хорошим во всех отношениях. В этой постановке участвовали будущие звезды Большого театра Раиса Стручкова и Александр Лапаури.

Ленинградское хореографическое училище

Пока война в самом разгаре. Недалеко от Молотова, в поселке Нижняя Курья, расположили учащихся Ленинградского хореографического училища. Старшеклассники вылавливали бревна для ремонта выделенных им домиков и заготовки дров. Младших поддерживали местные жители. Среди эвакуированных детей были Ирина Генслер, Юрий Григорович, Константин Шатилов, Татьяна Пелецкая... Подросток Юра очень рвался на фронт, но его не взяли, мал. Счастливая случайность. А вот Константина, как и других, кому только исполнилось 18, призвали одним днем. После короткого обучения ребят отправили на передовую.

Константин Шатилов прошел войну до конца, брал штурмом Будапешт и Вену, был награжден орденами и медалями, вернулся домой! Из призванных тогда в эвакуации вернулись только двое...

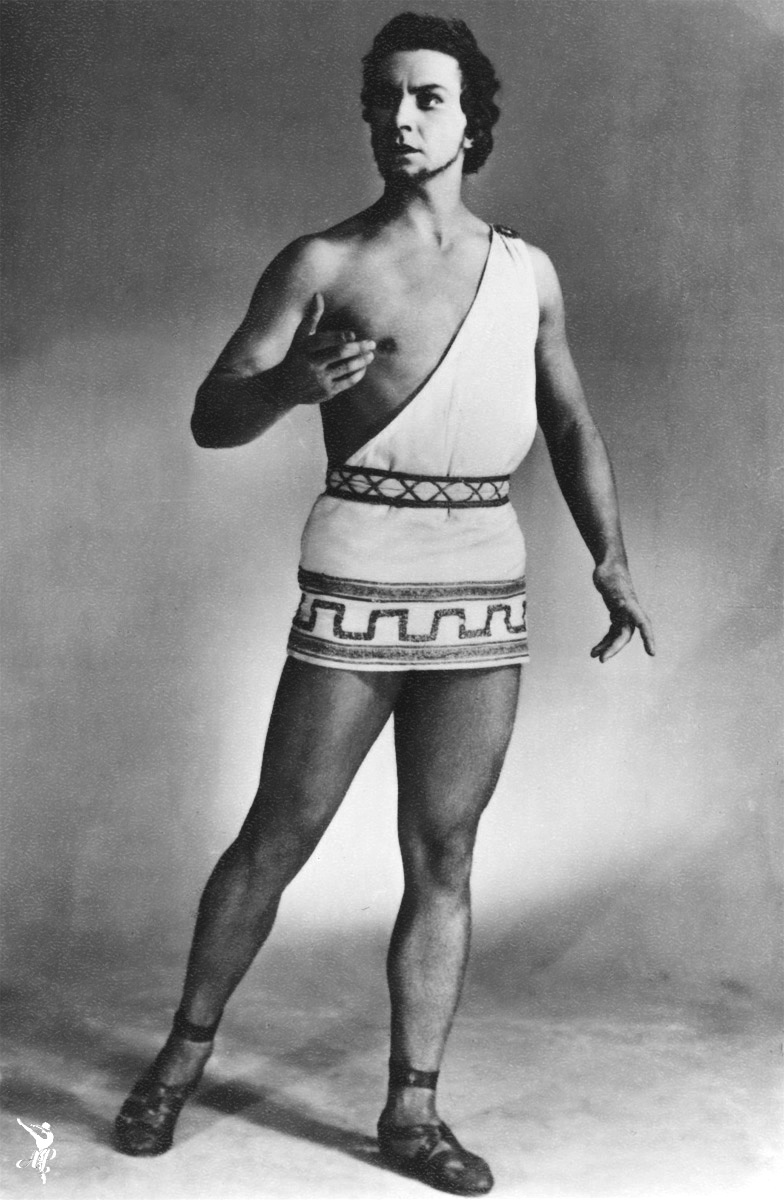

Константин Шатилов вновь пришел в балетный зал, стал премьером, станцевав весь классический, а затем и характерный репертуар. Но возвращение в профессию было очень тяжелым. «Каждую ночь терзал один и тот же сон: будто я окружен фашистами, делаю нечеловеческие попытки вырваться, вдруг в меня стреляют в упор, и я с криком просыпаюсь. Долго меня не отпускала война», — вспоминал Константин Шатилов.

Пермское хореографическое училище

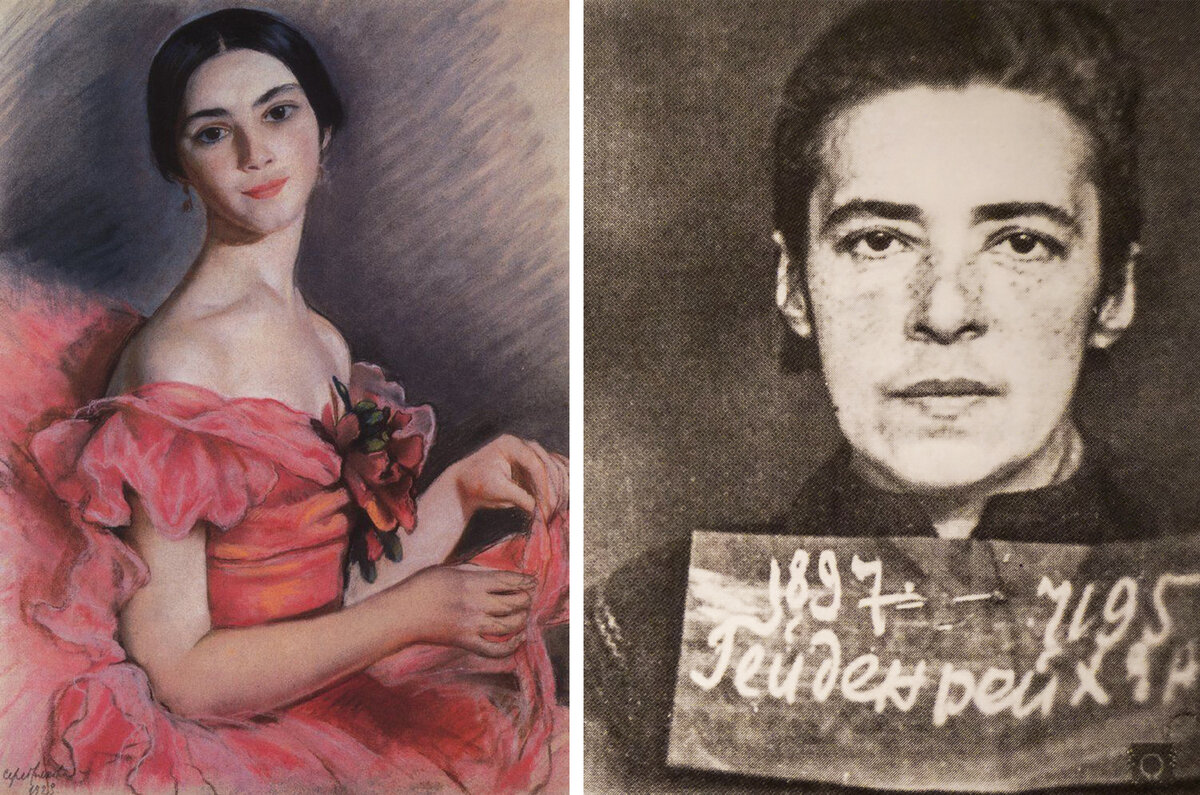

Угроза была в те времена не только внешней. Скольких погубили, сделав «врагами». Красивая, интеллигентная, любящая свою профессию балерина, с нее рисовала портреты художница Зинаида Серебрякова — речь о Екатерине Гейденрейх. Балерина Императорского театра (позже Кировского), станцевавшая множество сольных партий, закончив артистическую карьеру, стала педагогом. Как и ее близкую подругу Ваганову, Гейденрейх влекло к преподаванию. До войны Екатерина Гейденрейх уже была художественным руководителем балетной труппы Ленинградского малого театра оперы и балета (ныне Михайловского). Оставшись в блокадном Ленинграде, она чем могла старалась помочь окружающим. Попросилась вести занятия на Зодчего Росси. Но, вероятно, выражала много недовольства происходящим вокруг. В это страшное время нашлись те, кто смог донести на Екатерину Гейденрейх. Ее арестовали, осудили по политической статье и отправили в лагерь Соликамск на 10 лет. Все ее имущество в Ленинграде было конфисковано.

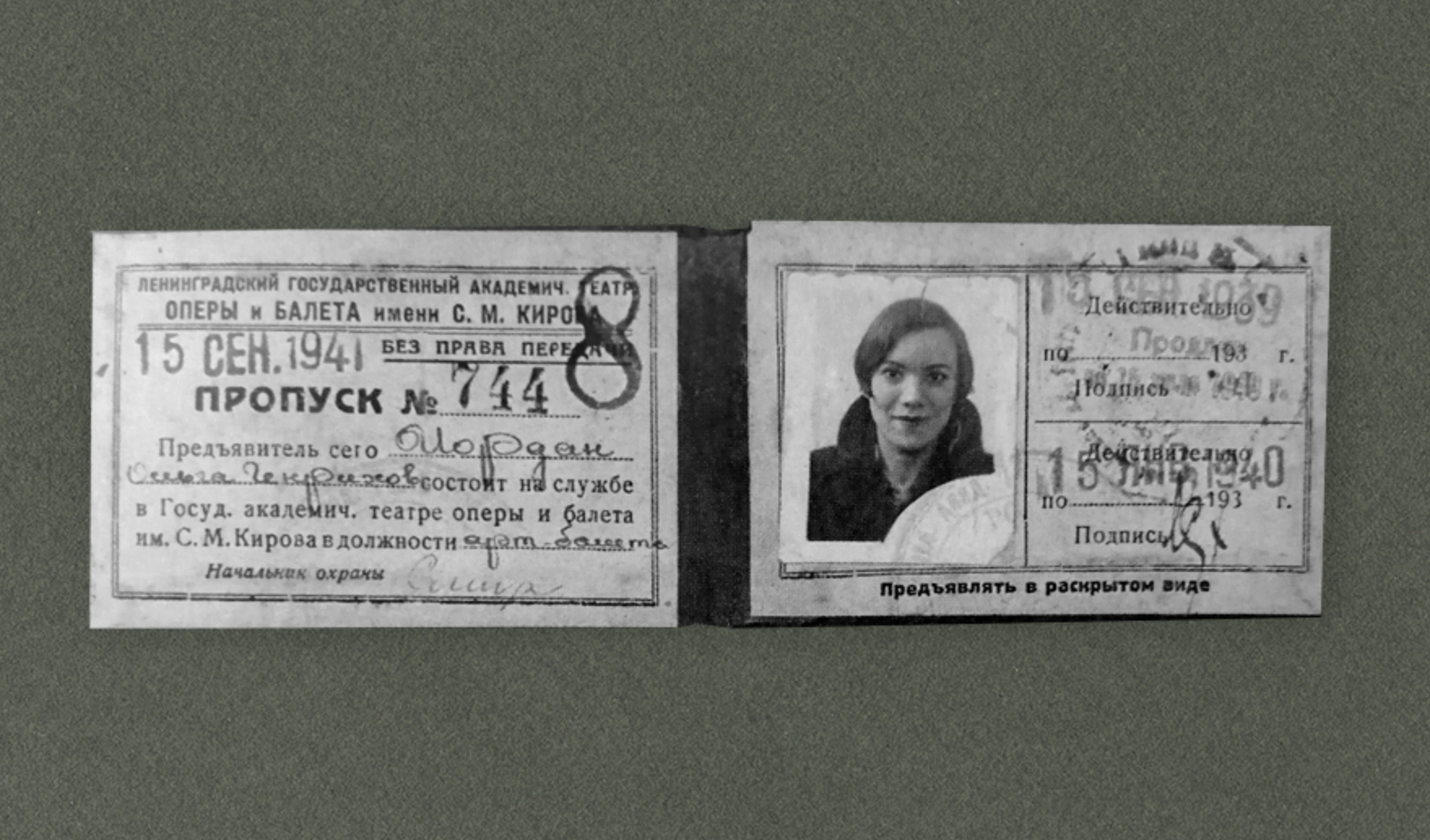

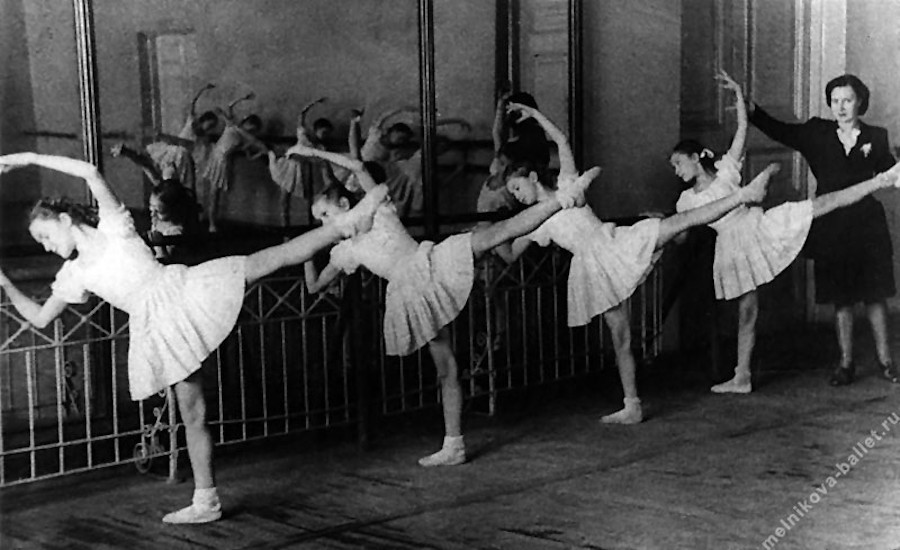

Существует много версий и слухов, кто же все-таки поспособствовал досрочному освобождению балерины. Одна из них говорит, что Гейденрейх тяжело заболела в лагере, и по ходатайству врача ее выпустили из лагеря. Но о возвращении в Ленинград речи быть не могло. Есть еще версия, что по просьбе Вагановой к власть имущим Гейденрейх, вышедшую из-под заключения, отправили в Молотов, где на тот момент уже был Кировский театр. Летом 1943 года Екатерине Гейденрейх было разрешено преподавать эвакуированным воспитанникам Ленинградского хореографического училища в поселке Нижняя Курья. Но о возвращении с театром и училищем в родной город даже мечтать не приходилось. После долгих переговоров и протекции людей, которые поддерживали бывшую балерину, в 1944 году Екатерине Гейденрейх было разрешено возглавить хореографическую студию при Театре оперы и балета в Молотове. В победный год эта студия официально получит статус Пермского (Молотовского) хореографического училища, а Екатерина Гейденрейх станет его первым художественным руководителем.

Учащихся Ленинградского хореографического училища, находящихся в эвакуации в поселке Нижняя Курья часто возили на теплоходе в Молотов на спектакли Кировского театра. Ведь там на сцене блистали настоящие звезды: Наталья Дудинская, Константин Сергеев, Татьяна Вечеслова.

Однажды, возвращаясь после очередного спектакля, одноклассники позвали с собой Таню Урлауб (в будущем Татьяну Пилецкую, актрису театра и кино) — и случилось настоящее чудо. Каким-то непостижимым образом на теплоходе оказались ее родители, с которыми она не виделась с момента отъезда в пионерский лагерь в августе 1941 года. Таня Урлауб происходила из интеллигентной семьи, ее родители были знакомы со многими людьми искусства. Именно с Тани еще до войны Алексей Пахомов создал фарфоровую фигурку «Юная балерина», разошедшуюся огромным тиражом, а Кузьма Петров-Водкин написал свою известную картину «Портрет Татули».

Но несмотря на то что Людвиг Урлауб, отец Тани, считал себя советским гражданином, его все же выслали из блокадного Ленинграда вместе с больной тифом женой. Казалось бы, такая фантастическая встреча после страшной разлуки во время войны… И первое, что слышит Таня от матери: «Таточка, а у тебя нет хлебушка?»

Ленинград. Блокада. 8 сентября 1941 года — 27 января 1944 года

... голод и холод... голод, холод, взрывы, страх и снова голод. Голод убивал, уничтожал людей, оставшихся в Ленинграде. Маленьких детей не выпускали на улицу из-за случаев каннибализма. Люди останавливались и падали прямо посреди улицы. Черпающего воду из реки могло утянуть за ведром. Вываривали все, что можно, замешивали «тесто» на чем угодно. Даже ложка кипятка была большой радостью.

Зачем в этом ужасе танцы? Концерты? Но именно они давали силы и артистам, и зрителям, включали невероятные ресурсы людей, давали возможность верить в преодоление. В одиночку, парами или маленькими группами артисты выступали на пунктах сборов, в госпиталях, маленьких холодных темных комнатках перед истощенными, болеющими, ранеными. «Это было счастье, что можно было жить чем-то другим, а не просто подыхать с голоду!» — вспоминала артистка Кировского театра Аглая Чернова.

Сохранились ценные и невероятно пронзительные воспоминания в дневниках артистов балета Ольги Иордан, Натальи Сахновской и оперного певца Ивана Нечаева. Уже в наше время эти дневники опубликованы в книге «Танцуя под обстрелами». Эти страницы невыносимо читать, они раскрывают часть того ужаса, что дошел до нас под словом «блокада».

«То, что живо Искусство, особенно балетное, несмотря на голод, обстрелы, бомбежки и все лишения, говорит о том, что ленинградцы мужественно борются за свой город, его культуру, не уступают своей духовной жизни. Это вызывает гордость, желание участвовать в этой борьбе ленинградцев, отдать все свои силы и не прекращать нашей деятельности, хоть голод и валит с ног», — пишет Наталья Сахновская.

Когда в 1942 году пришло тепло, дирекция Кировского театра собрала выживших в первую блокадную зиму артистов. Руководить этой сборной труппой назначили Ольгу Иордан. Возобновились балетные классы, репетиции, концертные бригады выезжали к самой линии фронта. Измученные физически, эти люди будто отрастили крылья вдохновения. Приведу несколько воспоминаний из дневников...

«Давно забытое волнение — как возвращение к жизни! Но сможем ли мы танцевать, хватит ли сил? И станет ли зритель смотреть на таких дистрофиков? <...> Хочется чем-нибудь завесить и постаревшее лицо… <...> Голова кружится, в глазах темнеет, несколько раз мы солидно споткнулись, едва удержавшись на ногах. К счастью, я в «наилегчайшем весе», и Роберт Гербек с трудом, но может поднимать меня. Скорее бы конец, только бы дотянуть… И, о радость — аплодисменты, аплодисменты! Мы — артисты…»

«Измочаленные вконец, едва передвигая ноги, мы плетемся с трудом, такие счастливые, не верим самим себе, неужели мы танцевали?»

«Здесь расположилась наша пограничная группа, подвергавшаяся обстрелу в любой час дня и ночи. <...> но мы танцуем, и страшная действительность, затаившаяся за порогом этой комнаты, отступает. Все мы — и артисты, и зрители — забываем о ней и отдыхаем душой. Ласково блестят молодые глаза наших друзей. Долго ли им смотреть на мир? Они благодарят нас, зовут еще…»

«Нелегко дается нам наше возрождение к деятельности. Духом мы воскресли, но физически приходится тяжело. Все тело ноет, болят ноги, истощенный организм требует настоящего питания, а наш рацион еще мал, постоянно мы испытываем мучительный голод. За ночь не успеваем отдохнуть. Но, несмотря на это, наступает новый день, и мы с радостью принимаем предложение выступить в концерте, а то и в двух».

«Но все равно, мы не уступим наших творческих мгновений и радости вдохновения ни врагу, ни голоду, ни холоду…»

Блокадное творчество

Итак, весной 1942 года артисты балета смогли наконец-то вернуться в репетиционный зал на Зодчего Росси. В своих дневниках Ольга Генриховна вспоминает, как это было мучительно, как истощенные люди не могли двигаться и быстро уставали, как она, несмотря ни на что, хоть поначалу и в легких комбинациях, но требовала чистейшего исполнения классического танца. Ольга Иордан знала, что нельзя допустить, чтобы в «сознание проникло это право на скидку». Балерине, самой еле передвигающейся на ногах по сцене, пришлось стать и художественным руководителем, и балетмейстером, и педагогом-репетитором, и администратором.

Летом 1942 года был дан настоящий «афишный» концерт в филармонии. Так вспоминала этот концерт Наталья Сахновская: «Мы были на грани потери сознания, но духом вознеслись, парили высоко над ужасами войны и блокады, танцевали с упоением и восторгом. <...> у нас словно вырастали крылья».

Так началась в Ленинграде концертная деятельность нового балетного коллектива. И уже в декабре 1942 года, в том же декабре, когда в Куйбышеве давали премьеру «Алых парусов», а в Молотове — «Гаянэ», в Ленинграде блокадники показали не менее важную премьеру — балет «Эсмеральда» в постановке Ольги Иордан. Блокадный балет готовили совсем в тяжелых условиях. «Если вначале на репетициях можно было требовать настоящего качества исполнения, то впоследствии, когда температура в зале почти не отличалась от температуры на улице, переодеваться стало невозможно», — Ольга Иордан. Также была большая сложность с поиском костюмов и, главное, балетной обуви. «Сапожников, умеющих изготовлять балетные туфли, в городе не осталось, шить их было некому. За все время блокады никто нам не сделал ни одной пары. Мы бросились на поиски. <...> выгребли все, что оставалось в городе. Но изнашивались они слишком быстро, и нашим актрисам пришлось самим заняться их починкой. Их штопали, латали, обшивали обрывками найденных дома шелковых ленточек. <...> И все-таки ни один спектакль не проходил на полупальцах, все танцевали на пальцах. Мучились, но танцевали», — вспоминала Ольга Иордан.

Это была не просто премьера. Это была большая победа. Людей. Артистов. В борьбе с врагом, с холодом, голодом, болью, страхом, смертью. В борьбе за сохранение искусства, за сохранение ленинградского балета.

Труппа под руководством Ольги Иордан стала давать регулярные спектакли и концерты в филармонии, на сценах драматических театров. Были поставлены «Конек-Горбунок», «Шопениана», а также множество новых концертных номеров. Но помимо таких больших «афишных» представлений, артисты продолжали выступления малыми концертными бригадами на передовой линии фронта, порой попадая под обстрелы, в госпиталях перед ранеными, в детдомах...

Ленинградское хореографическое училище в блокаду

Ленинградское хореографическое училище всю блокаду не просто не прекращало занятия (пусть даже это был один смешанный класс) — оставшиеся педагоги, сотрудники и старшие ребята постоянно несли дежурства, расчищали улицы от бомбежек, тушили на крыше зажигательные снаряды. «В школе мороз. Жизнь сосредоточена в помещении канцелярии, там печка-буржуйка, кабинет директора и одна холодная зала. Остальные закрыты и завалены мешками с песком. После эвакуации осталось несколько студентов педагогического отделения и человек 15 учащихся в возрасте от 13 до 18 лет. Вместе с ними по 12 часов дежурю на морозе на чердаке. До этого небольшая репетиция. Учеников по очереди посылают то на вокзал, то в госпиталь станцевать какую-нибудь молдовеняску, русскую и пр. Более 200 «концертов» за один месяц обслужила эта маленькая группа ослабевших детей», — вспоминала Вера Сергеевна Костровицкая.

В 1942 году Ленинградское хореографическое училище объявило о новом наборе детей! Это был еще один шаг к Победе. Первый поток был набран из детей-сирот. Не все летом 1941 года были вывезены из города, и многие в первую блокадную зиму потеряли родителей. Условия блокадной жизни были невероятно трудны, но уроки шли строго по расписанию, порядок которого могли нарушить только воздушные тревоги. В первые месяцы учебы дети практически не ели, только на переменах пили немного кипятка. К балетному станку встали тощие, чудом выжившие ребята, продолжавшие ежедневно превозмогать человеческие возможности. К счастью, исполняющая обязанности директора ЛХУ Лидия Семеновна Тагер добилась выдачи учащимся «рабочей карточки» на питание, по которой полагалось больше хлеба, чем по «детской».

В 1943 году был объявлен настоящий просмотр. Об этом говорили по радио, были расклеены афиши по городу. И это стало крайне важным событием: уж если идет набор в хореографическое училище, значит, жизнь продолжается! Из этого блокадного набора выпустились: Александр Грибов, Татьяна Легат, Татьяна Удаленкова и Людмила Коротеева-Мельникова.

Сашу Грибова мама привела в училище только потому, что сына будут кормить! Он стал ведущим солистом Кировского театра, первым Данилой и Ферхадом в балетах Юрия Григоровича, первым Рыбаком в «Береге надежды» Игоря Бельского. Таня из известной балетной династии Легатов потеряла в блокаду маму, ею занималась бабушка, которая и привела девочку на просмотр в училище. Татьяна Легат стала солисткой Кировского театра, исполнила множество сольных партий, обладала ярким актерским дарованием. Впоследствии стала педагогом-репетитором, передавала свои знания сначала в Кировском театре, затем в Музтеатре им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве; затем долгое время работала в Бостоне, где и в школе, и в театре помогала Наталье Дудинской и Константину Сергееву переносить классический репертуар. В последние годы жизни по приглашению Михаила Мессерера вернулась в родной город и работала в Михайловском театре.

Маленькая Таня Удаленкова еще даже не умела читать, она только должна была пойти в первый класс начальной школы, но с невиданным для ребенка упорством настояла на просмотре в Ленинградское хореографическое училище. В свое время перетанцевав в Театре им. Кирова весь сольный репертуар, она вернулась в родное здание на Зодчего Росси, стала преподавателем классического танца, выпустив многих звезд русского балета. В этом году Татьяна Удаленкова отмечает 90-летний юбилей.

Семья Милы Коротеевой-Мельниковой в годы войны столкнулась с большими трудностями, и учеба в балетном училище для девочки стала настоящей отдушиной. Впоследствии Людмила Коротеева-Мельникова оставила подробные воспоминания, описывающие школьные занятия, одежду во время балетного экзерсиса, быт училища во время блокады. Коротеева-Мельникова служила в Кировском театре, а уйдя на пенсию, стала педагогом училища, работала с детьми разных возрастов, и с девочками, и с мальчиками. Часто как представитель ЛХУ, а позднее Академии им. Вагановой, она посещала в разные страны, чтобы давать мастер-классы. До последнего она оставалась верной своей родной школе.

Из воспоминаний Людмилы Коротеевой-Мельниковой: «Однажды мы с мамой дошли до Театра музыкальной комедии, где прочитали сообщение о концерте артистов, оставшихся в Ленинграде. Концерт начинался минут через десять. Для меня, блокадной девочки, то, что происходило на сцене, было невероятным чудом. Во-первых, электрический свет. После каждодневного мрака в доме и на улицах это было потрясающе! Во-вторых, блеск украшений, разноцветье костюмов артистов, музыка, танцы, пение — все несло энергию давно забытой радости. Я запомнила стройные ноги артистки в серебряных туфлях на высоких каблуках. Мы же знали только сапоги и валенки <...> В зале мы сидели в пальто, валенках и варежках, помещение не отапливалось. А на сцене, видимо, царило жаркое лето какой-то неизвестной мне страны, где были мир и счастье!

Концерт окончился, как мне показалось, внезапно. Так хотелось продолжения! Возникло острое желание танцевать на сцене. Там же, в Театре музкомедии, мы узнали о наборе в балетное училище и через несколько дней пошли на улицу Зодчего Росси, 2»...

Дети вместе с педагогами участвовали в концертах, главным образом в госпиталях. Они пели, читали стихи и прозу, разыгрывали маленькие пьесы, танцевали.

«Теперь я очень люблю и уважаю, и всегда буду уважать артистов. Зимой 1942 года мы с сестрой всю семью потеряли, остались одни, такие несчастные, такие жалкие, голодные… только о еде и говорили, и думали. Но вот шли мы как-то мимо театра, смотрим, люди туда заходят, и вдруг решили тоже зайти. Стоял лютый мороз, дома темно, холодно, есть нечего. Что мы теряем? Хоть погреемся. Зашли, сели. Погреться, правда, не удалось, было холодно, но хоть светло. Поднялся занавес, и вдруг исхудавшие, продрогшие и жалкие артисты на сцене пели и танцевали. Мы были так благодарны им, и очень тронуты тем, что такие же несчастные, как мы, а нас отвлекали и развлекали. Мы забыли о своих горестях. Ложась в холодные кровати в темноте, мы в первый раз не говорили и не думали о еде, а делились впечатлениями. С тех пор стали часто ходить в театры. Артисты нам очень помогают пережить это тяжелое время, и мы всегда будем вас любить и очень, очень уважать», — письмо от зрительницы из дневников Натальи Сахновской.

Прорыв

Прорыв блокады произошел 18 января 1943 года. И хотя это был лишь небольшой коридор сквозь болота, по которому до жителей Ленинграда могла добраться помощь, блокадники ликовали. О полном снятии блокады было объявлено спустя год, 27 января 1944-го. И это уже была Победа!

В город стали возвращаться эвакуированные театры, хореографическое училище. Но... возвращение было омрачено. Ленинград был разрушен до неузнаваемости. Многие из вернувшихся не обнаружили своих домов. А в некоторых уцелевших домах не осталось в живых ни единого человека. Изменились и люди в городе.

В театральной жизни тоже не было идиллии.

С одной стороны, на 1 сентября 1944 года было назначено открытие нового сезона Театра им. Кирова. Здание театра, правое крыло которого было разрушено бомбой, было восстановлено в невероятно короткий срок. Особенно учитывая то, что война еще шла. И опять здесь не обошлось без артистов-блокадников. «...превратившись в подсобных рабочих, мы таскали мусор, мебель, мыли окна. И одновременно давали концерты для его восстановителей. Эти концерты происходили в большом фойе бельэтажа. Оно было еще в лесах, но на свободной середине размещались наши зрители. <...> выступали прямо на полу. В театре было холодно, пар шел изо рта, но мы настолько привыкли к такой температуре во время наших фронтовых концертов, что не обращали на нее никакого внимания. На этот раз нас согревала мысль, что мы выступаем у себя в театре, для людей, которые приводят его в порядок, что не за горами уже тот час, когда сцена его снова будет нашей!» — вспоминает в дневниках Ольга Иордан.

Начались ежедневные балетные классы и подготовка к спектаклям. Вот только те, кто с таким трудом отстояли и город, и свои жизни, и свою профессию, и саму возможность танцевать... были отодвинуты. Кого-то даже не взяли в Кировский театр по причине несоответствия квалификации, других понизили в статусе. Блокадные артисты вспоминали, как мучительно тяжело им было стоять у станка рядом с вернувшимися из Молотова танцовщиками. Они видели, как дистрофичны их мышцы, как далеко им до классической формы. В воспоминаниях блокадных танцовщиков много горечи. Но кто-то нашел в себе силы не только выстоять в блокаду, но и превозмочь себя после. Нонна Ястребова стала солисткой балета. Роберт Гербек исполнил много сольных партий, некоторые из них ставились именно на него. И сам он, начав сочинять номера еще для выездных концертов, продолжил балетмейстерскую деятельность. Ольга Иордан вернулась в театр. В 1950 году она ушла на пенсию без почестей, без должного бенефиса.

И несмотря на то что началась настоящая работа в театре, артисты продолжали давать выездные концерты. Линия фронта отодвигалась, поездки становились длиннее.

Победа

До лета 1941 года во многих театрах страны задумывались, сочинялись новые спектакли, музыкальные партитуры... Но в эти планы вмешалась война. Что-то так и не удалось осуществить, а некоторые балеты все же появились на свет. Татарский театр оперы и балета в 1945 году выпустил премьеру балета «Шурале».

Все началось еще в 1940 году: был издан указ о проведении в Москве декады татарской литературы и искусства, предполагавшейся в августе 1941 года. Конечно, встала необходимость создания национального балета. Балетмейстером декады был назначен Петр Гусев, который, в свою очередь, для постановки первого татарского балета пригласил Леонида Якобсона. В Татарском театре уже было либретто писателя Ахмета Файзи и партитура композитора Фарида Яруллина. Леонид Якобсон переработал либретто и приступил к постановке. И 3 июля 1941 года (когда уже началась Отечественная война) в Казани состоялась генеральная репетиция нового балета «Шурале». Балетная труппа Татарского театра была усилена танцовщиками труппы «Остров танца» и солистами Ленинградского Кировского театра. Но конечно, ни о премьере, ни о поездке в Москву уже не могло быть и речи. Композитор Фарид Яруллин ушел на фронт и погиб в 1943 году. Посмертно композитору была присуждена Государственная премия Татарстана. Премьера «Шурале» в Казани была осуществлена балетмейстерами Леонидом Жуковым и Гаем Тагировым 12 марта 1945 года.

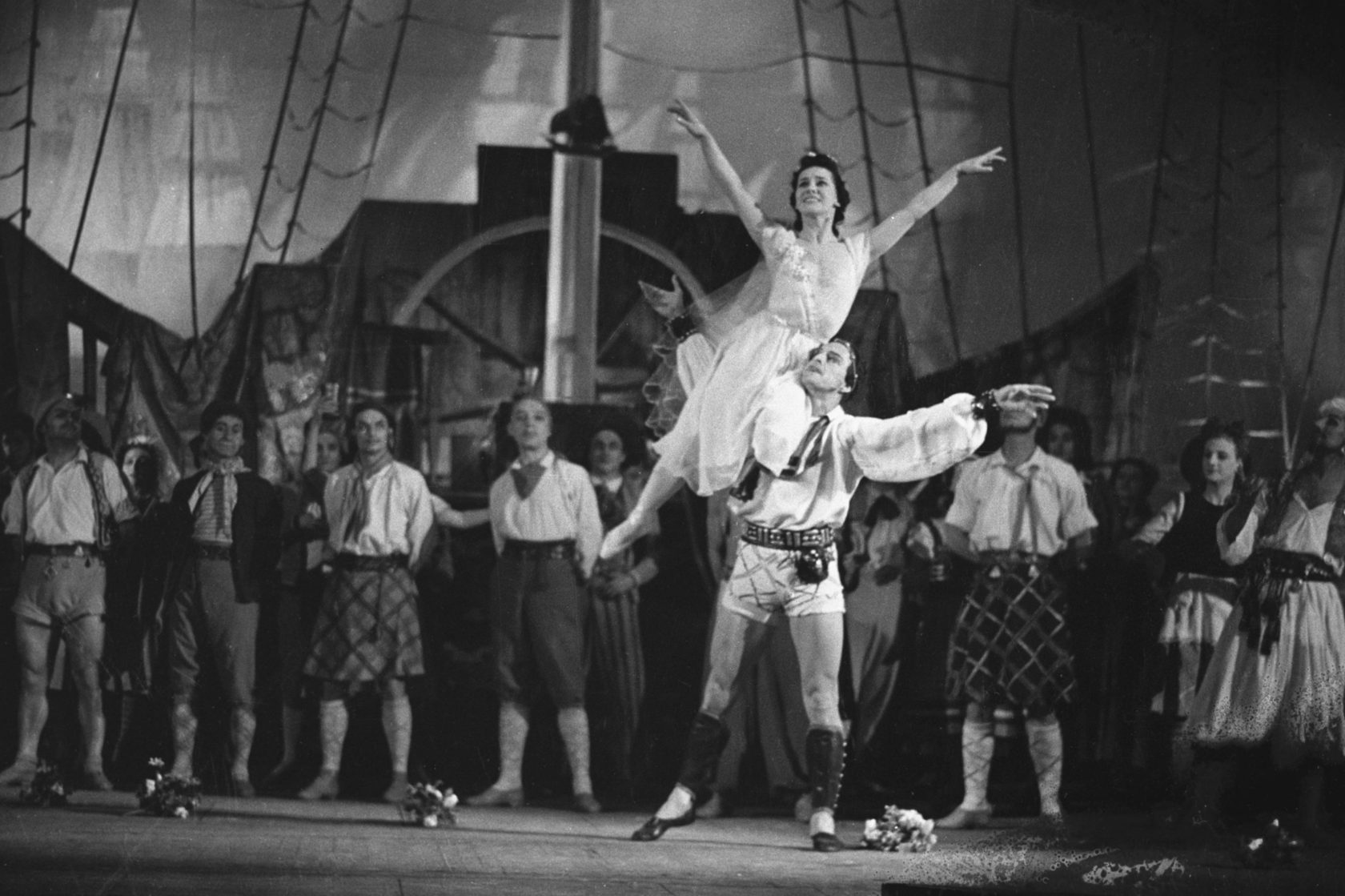

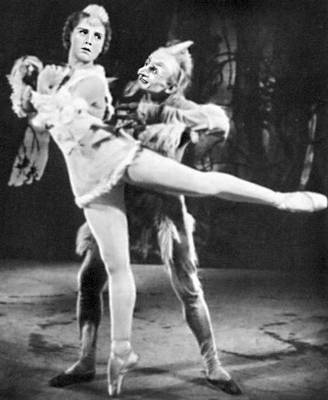

В послевоенные годы Леонид Якобсон поставит свою редакцию в Ленинградском театре оперы и балета им. Кирова, а первым Шурале там станет Роберт Гербек, сумевший выстоять в блокаду и вернуться в профессию. Балет имел большой успех, был перенесен на другие сцены Советского Союза. Уже в наше время «Шурале» был возобновлен и остается в репертуаре и на казанской, и на петербургской сценах.

В начале 1941 года был задуман еще один балет с национальной окраской — «Журавлиная песнь».

В Башкирском театре на музыку Льва Степанова и Загира Исмагилова танцовщик Файзи Гаскаров написал либретто, посвятив его балерине Зайтуне Насретдиновой. Но и здесь война не дала сразу осуществить постановку. В Уфу были эвакуированы артисты Киевского театра оперы и балета им. Тараса Шевченко, и во время войны показывались спектакли в совместном исполнении двух трупп: «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Раймонда», «Жизель», «Бахчисарайский фонтан», «Красный мак». За эти годы выросло исполнительское мастерство балерины Насретдиновой. И когда руководство вернулось к возобновлению работы над «Журавлиной песней», не было сомнения, кто будет главной героиней на премьере. Балетная труппа Уфимского театра для подготовки была привезена в Молотов к педагогам Кировского театра, балетмейстером была приглашена Нина Анисимова (здесь же с триумфом поставившая «Гаянэ»). И уже в 1944 году в Уфе состоялась премьера «Журавлиной песни». Балет стал символом национального искусства республики, жемчужиной башкирской балетной классики. Этот спектакль в победном, но голодном 1945 году восхитил юного Рудольфа Нуреева, а уже несколько лет спустя на декаде Башкирской культуры в Москве он сам исполнял в этом балете танец джигита с шестом. «Журавлиную песнь» называют «Лебединым озером» башкирского балета. В разных редакциях спектакль остается в репертуаре. А в 1959 году на Свердловской киностудии был снят одноименный фильм-балет.

В 1940 году начал работу над партитурой нового балета и Сергей Прокофьев. Вдохновением ему послужил танец Галины Улановой, именно ее он представлял своей Золушкой. Война и здесь перечеркнула все планы. Прокофьев скитался по стране, работа над музыкой балета была отодвинута на второй план — композитора занимала музыка патриотической оперы «Война и мир». Оказавшись в Молотове, Прокофьев встретился с либреттистом Николаем Волковым, и работа над музыкой «Золушки» была возобновлена. Правда, предполагалось выпустить спектакль уже на сцене Большого театра, так как туда была переведена муза — Галина Уланова. «Я писал «Золушку» в традициях старого классического балета», —говорил композитор.

Балет «Золушка» в хореографии Ростислава Захарова увидел свет в ноябре победного 1945 года. И, вероятно, следуя общему настроению, он был сделан как спектакль-феерия. Прозрачную оркестровку музыки Прокофьева видоизменили, утяжелив и добавив помпезности. Художественное оформление Петра Вильямса будто вторило только отзвучавшим салютам. Герои терялись на этом фоне. И первой Золушкой по разным обстоятельствам стала Ольга Лепешинская, лишь позднее в спектакль была введена Галина Уланова.

Послесловие...

На другой стороне земного шара, в Нью-Йорке 15 февраля 1945 года состоялась премьера балета «Ленинградская симфония» в хореографии Леонида Мясина. Само по себе это, безусловно, было знаковым событием.

Этот балет был поставлен на музыку Симфонии №7 композитора Дмитрия Шостаковича.

«Я писал ее быстрее, чем предыдущие произведения. Я не мог поступить по-другому, и не сочинять ее. Вокруг шла страшная война. Я всего лишь хотел запечатлеть образ нашей страны, которая так отчаянно сражается, в собственной музыке. <...> Я являлся бойцом противовоздушной обороны. Я не спал и не ел, и отрывался от сочинения только, когда дежурил или при возникновении воздушных тревог», — из воспоминаний композитора.

Дмитрий Шостакович закончил работу над симфонией в эвакуации в Куйбышеве. Премьера прошла там же в исполнении оркестра Большого театра под управлением дирижера Самуила Самосуда.

А 9 августа 1942 года на Площади Искусств блокадного Ленинграда Симфонию №7 исполнил Большой симфонический оркестр Ленинградского радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Так как оркестру требовался расширенный состав, были еще добавлены фронтовые музыканты. «Ленинградская симфония» транслировалась по радио на весь город. Есть воспоминания участницы премьеры Ксении Матус: «Перед концертом… наверху установили прожекторы, чтобы согреть сцену, чтоб воздух был потеплее. Когда же мы вышли к своим пультам, прожекторы погасили. Едва показался Карл Ильич, раздались оглушительные аплодисменты, весь зал встал, чтобы его приветствовать… И когда мы отыграли, нам аплодировали, тоже стоя… Откуда-то вдруг появилась девочка с букетиком живых цветов. Это было настолько удивительно!.. За кулисами все бросились обниматься друг с другом, целоваться. Это был великий праздник. Все-таки мы сотворили чудо. Вот так наша жизнь и стала продолжаться. Мы воскресли».

Балет «Ленинградская симфония» появится на сцене Кировского театра только в 1961 году. Хореографом-постановщиком этой версии станет Игорь Бельский. Но это уже совсем другая история...

Закончить этот материал хочется строками из дневника Ольги Иордан :

«Страшный, суровый урок на всю жизнь дала мне война. Но она научила ценить и сознательно любить нашу великую Родину, ее замечательных людей, грудью своей отстоявших ее независимость, те великие идеи, которые способны вдохновлять на величайшие подвиги, и свято верить в конечное торжество правды и справедливости!»

Автор: Вероника Варновская