Дом культуры «ГЭС-2» продолжает приспосабливать новые пространства для танца. «Под землей» Ольги Цветковой открыл для зрителей парковку — ту часть здания, которую многие, вероятно, видели, но не рассматривали как о театральную площадку. Тата Боева спустилась на минусовый этаж, чтобы увидеть современный ритуал и подумать, во всех ли случаях он работает.

Московская ГЭС-2 для Ольги Цветковой еще не так давно была местом трудоустройства. Цветкова первая строила в этом концептуальном пространстве танцевальную программу. В высшей степени логично, что при соратнице и профессионале близких взглядов Анастасии Прошутинской, которая следующей взялась за программу танца Дома культуры, Цветкова продолжает развивать там свои идеи.

Ольга Цветкова, героиня немейнстримной сцены российского контемпорари 2010–2020-х, давно и активно исследует ритуал. Исследование может принимать разные формы, например, эстетские и теоретические, как в Soulwhirl, поставленном для Дягилевского фестиваля. Может обращаться к другим работам и изучать, каким был ритуал в них, как в «Литургии», которую Ольга создала для танцовщиков петербургского «Каннон Данс». Быть рефлексией о том, зачем нужны магические действия, как в «Весне священной» для «Нового Манежа». Даже в мгновенно исчезающих с театральной карты проектах вроде «Гоголь. Видимый — невидимый» Московской библиотеки имени Некрасова Цветкова изучает, как существует тело внутри сакрального действа.

«Под землей», созданный для ГЭС-2, обращается к одному из главных обрядов — инициации: переходу из одного состояния в другое. Точнее, даже тому, что происходит, когда человек зависает между состояниями.

Чтобы порассуждать об этом, парковка — одно из идеальных мест. Не универсальное — люди, которые не водят, к нему чувств могут не испытывать. Однако с опорой на реплику хореографа, предваряющую событие, конструкция собирается даже по аналогии. Ты уже больше не там, где только что был, но еще и не в пути — парковка как локация ожидания.

Как минимум в 2010-е годы, во времена моды на внетеатральные пространства, в Москве не раз ставили в подобных местах, чаще всего используя физиологические ощущения, связанные с ними. Кому-то трудно дышать на минусовых этажах, кто-то боится спускаться, у кого-то клаустрофобия. Цветкова же обратилась к другому типу ассоциаций. Кем мы оказываемся, входя в бетонный мешок для машин? С какой стадией обрядов это сравнить?

Внешне «Под землей» напоминает более ранние аналогичные театральные работы. Зрители входят в пространство, где посередине выгорожена условная сцена. На ней — восемь фигур в деревенском тряпье: пиджаки не по размеру, тулупы, спортивные штаны, головы покрыты бабушкиными большими платками. Есть что-то будоражащее в том, чтобы долго простоять в очереди на вход, дойти через несколько рядов медиаторов до места действия, и обнаружить обезличенных существ в черных масках в виде мертвых лиц, которые испытующе следят пустыми глазницами за зрителями.

Действие начинается с этого безглазого взгляда и мелкого перешептывания колокольцев. Будто пространство очищают от лишних сущностей. Цветкова не воспроизводит ни один из существующих ритуалов целиком, но пользуется их логикой, схемой строения: вход в сакральное пространство, разоблачение, символическая смерть в прежнем мире, испытание-борьба, поиск того, кто станет главной жертвой, оплакивание выпавшей доли, празднование. В «Под землей» из элементов традиционного пляса, современного танца сценического и уличного, собирается захватывающая пластическая партитура: лихие разнообразные прыжки, бег на месте как точка рождения танца, тряска всем телом и вибрирующие раскрытые кисти (жест, похожий на жест аплодисментов для неслышащих людей), стойки на руках.

В то же время сегменты с очевидным движением уступают периодам пауз. Танец здесь сильный, полный энергии, заражающий. Но в регулярно возникающих эпизодах ничегонеделания, когда исполнители останавливаются и, застыв, несколько минут смотрят на аудиторию, происходит больше с эмоциональной точки зрения. Ты будто можешь остановиться и сделать глубокий вдох.

Сущностно весь «Под землей» выстроен на фигуре ожидания, бытия вне конкретного состояния, разом завершающей и предваряющей тишины. Эта часть замысла выделяет работу Цветковой, дает подумать, насколько принципиальные для ритуала части сценичны даже в очень уверенных, изобретательных, умных руках.

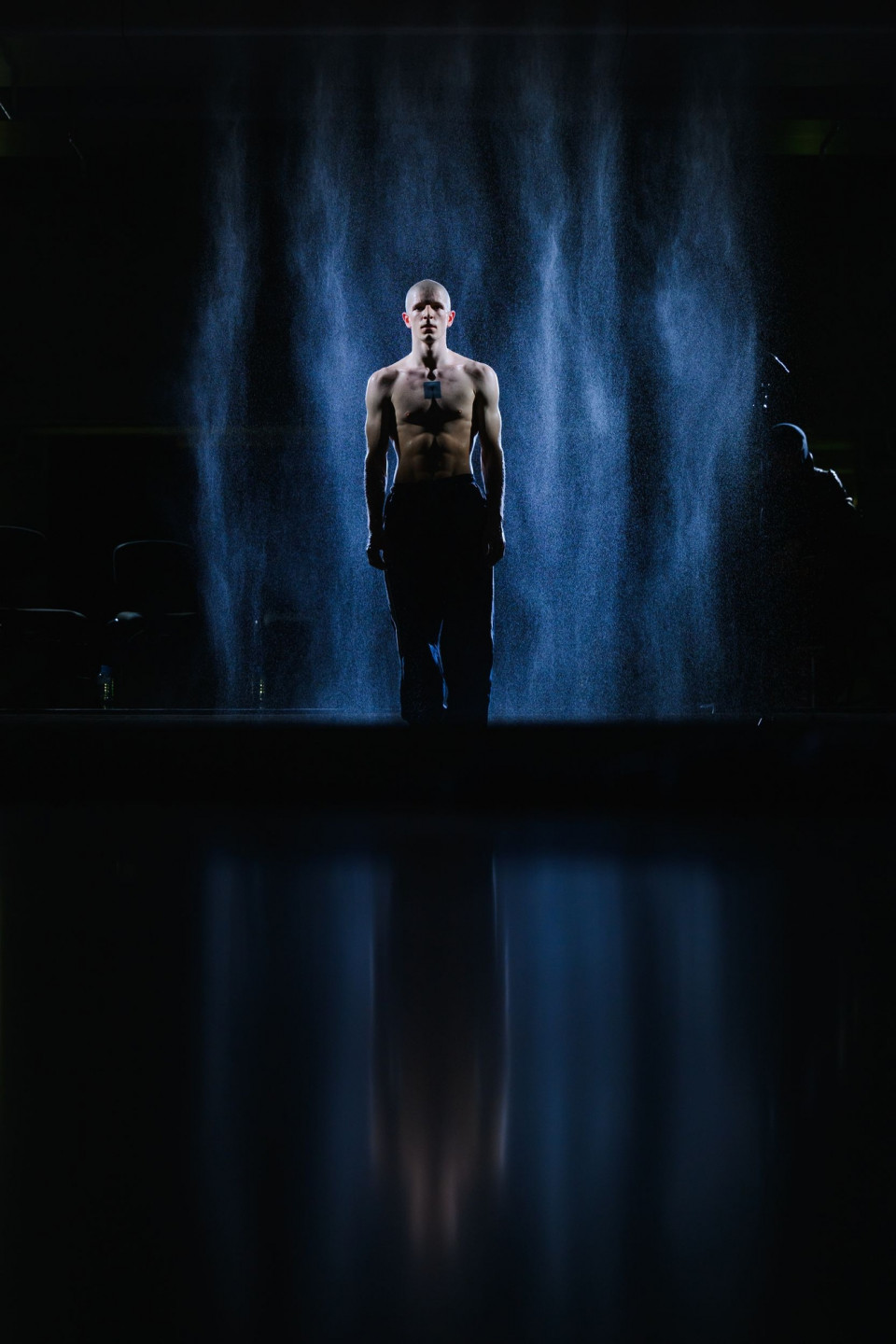

«Под землей» условно делится на две части. Основное время занимает пляска с периодами тишины. В финале же хореограф выделяет длинный сегмент на действие иного рода. Перформеры по очереди входят в облако белой маны, медленно сыпящейся сверху, и долго в нем находятся. Остальные почти недвижно сидят и ждут, пока все участники испытают это на себе. Если говорить об актах, связанных с сакральностью, именно ожидание в них часто составляет бóльшую часть времени. Возможно, главным испытанием становится умение быть нигде, делать ничего.

Именно в этом месте, где очень важен смысл, возникает казус. По жанру «Под землей» зависает между спектаклем и перформансом. Артисты проходят инициацию, проживают некоторый опыт. Но это достаточно безопасно, отгорожено от зрителей, эстетизировано и не предполагает, что все присутствующие выйдут хотя бы с похожим опытом.

Ритуал отличается от театра тем, что в первом нет публики. Есть только участники разной степени пассивности и то, насколько измененными выходят все после него. Сам по себе обряд не сценичен и не должен быть. Его суть — участие. Театр же строится на том, что в нем есть действующие и наблюдающие.

Организовав исследование ритуала в форме, ему во многом противоположной, Цветкова вышла из зоны его действия. Но и в театр она не зашла до конца, играя по правилам перформанса. «Под землей», который, по идее, предлагает пережить бытие вне категорий, но не дает к нему присоединиться, отчасти сам превращается в зал ожидания. Только перерождения не придет. Оно положено проходящим испытание, а не следящим за ним.

Фото: © пресс-служба V-A-C и ГЭС-2